|

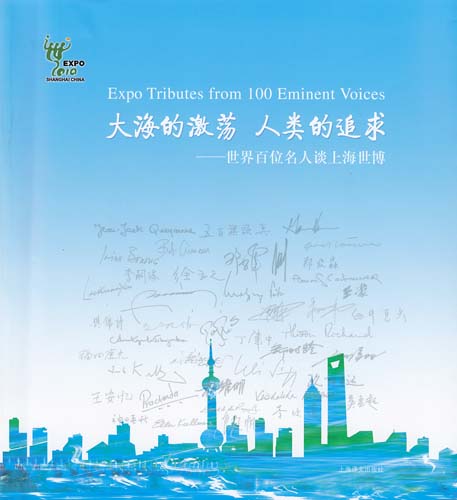

“邀请世界百位名人就上海世博主题阐述理解、对城市发展建言献策”,这个创意在2008年底提出的时候,听上去还是一个“不可能完成的任务”。但是,昨天,一本本《大海的激荡 人类的追求——世界百位名人谈上海世博》在首发式上被“掀起红盖头”时,在场的人惊叹:曾经的不可能已经成为了现实。 “邀请世界百位名人就上海世博主题阐述理解、对城市发展建言献策”,这个创意在2008年底提出的时候,听上去还是一个“不可能完成的任务”。但是,昨天,一本本《大海的激荡 人类的追求——世界百位名人谈上海世博》在首发式上被“掀起红盖头”时,在场的人惊叹:曾经的不可能已经成为了现实。

2009年5月,由市政府新闻办负责与上海国际问题研究院、解放日报、文汇报、上海世博事务协调局等单位组织的“世界百位名人谈上海世博”活动正式启动。

一次又一次对项目进行定位、对邀请名人的原则和目的统一认识,最初的策划会往往一开就是数小时。最后,组委会才确定以“世界性”和“国际性”为准则,将国际、国内名人定位七比三比例,并将邀约对象聚焦为国际政要、国际组织领导人、诺贝尔奖获得者、知名大学校长、国际学术界精英、世界文化名人、跨国企业领袖、国际友城市长和国内具有综合影响力的知名人士等十大领域。

寄往世界的百封个性化邀约

活动推进出乎意料地艰难。如何能和这些名人特别是国际名人直接联系上,准确传递约稿信息并得到他们的支持,是最大的难题。人性化和个性化的邀约成为约稿成功的关键,100位名人就有100封传递同一信息但表达方式各不相同的邀请信。上海国际问题研究院承担了国际名人约稿的重头戏,项目协调人汪蕾完成了40多位国际名人的约稿,她仔细研究每位嘉宾的特点,撰写了50多封个性化的英文约稿信,耐心地发出第二、第三遍邀请。

与此同时,主办单位分头行动,调动一切人脉资源,使出了“浑身解数”。文汇报记者特邀中国青年报、科技日报和文汇报驻俄罗斯记者联合采访了莫斯科大学校长并将稿件提供给组委会,抓住时机专访了上届世博会举办地——日本爱知县的知事;解放日报报业集团“世博—友城行动”特派上海友城新西兰达尼丁记者将邀请函面交达尼丁市长陈永豪,并获当面应允;在著名网球运动员罗杰·费德勒繁忙的比赛期间,解放日报记者争取到对话机会。世博局在承办世博会高端论坛的契机邀请到包括联合国副秘书长安娜·蒂贝琼卡在内的多位联合国高官。在逐步推进过程中,项目得到了越来越多的支持,国务院新闻办、上海市政府外事办公室、上海日报、上海外语频道都发挥各自优势,邀请到包括美国前国务卿基辛格、国际奥委会荣誉主席萨马兰奇、阿拉伯战略研究中心名誉顾问穆赫辛、上海友城市长等国际名人来稿。

来自世界的百个建言祝福期许

“功夫不负有心人”。终于,承载着名人们对2010上海世博会的建言、祝福、期许的稿件从四面八方飞来。“一千个读者,就有一千个哈姆雷特。”“城市,让生活更美好”的主题不同程度地牵动着每位名人的思考,激发着他们的多元见解。日本爱知县知事神田真秋认为上海世博会的主题 “很有远见”;巴基斯坦前总理肖卡特·阿齐兹认为主题具有 “广泛性和及时性”;德国前总理施罗德认为主题的提出 “有意义、很重要”;新加坡内阁资政李光耀认为主题的提出是 “当务之急”;联合国副秘书长、联合国人居署执行主任安娜·蒂贝琼卡认为主题 “恰合时宜”……还有,著名物理学家、诺贝尔物理奖获得者李政道在第一时刻发来贺词;尼泊尔共和国前总理、尼泊尔联合共产党(毛主义)主席普拉昌达发来赠言后,多次过问收到没有;华裔数学家丘成桐用文言文写下两三千字的寄语,让人仿佛听到中国古典和现代西方两种文化细胞融合滋长的声音……

而后,作为项目“总调度”的市政府新闻办又牵头组织了大量的翻译专家翻译文章,将德语、意大利语、希腊语、土耳其语、阿拉伯语等各种语言写来的文章翻译成中文;解放日报和文汇报资深编辑为百篇中文稿件润色配题;上海日报外籍专家对百篇英文稿件把关,力求翻译 “信、达、雅”;上海译文出版社抽调精兵强将,配备了专门的翻译、编辑力量,及时做好了双语文稿的审读编辑工作,克服了时间紧、编辑难度大等困难,一丝不苟地严把内容质量和出版质量关……一场跨界的大合作,终于使这本书赶在上海世博会开幕前出版,成为出席世博会开幕式的国内外嘉宾手中的礼品。

“时来天地皆同力”,天地一心成大美!毫无疑问,这是献给上海世博会的一份厚礼,它将为上海世博会留下一笔宝贵精神财富,并将在未来持久地发挥作用。

|