|

近年来流行一个新名词——原产地保护,是从国外引进的一个法律概念,大概的意思就是把那些土特产用法律的形式保护起来,比如说,“宁波汤圆”只能是在宁波生产的汤圆,否则就不能冠以“宁波”二字。 近年来流行一个新名词——原产地保护,是从国外引进的一个法律概念,大概的意思就是把那些土特产用法律的形式保护起来,比如说,“宁波汤圆”只能是在宁波生产的汤圆,否则就不能冠以“宁波”二字。

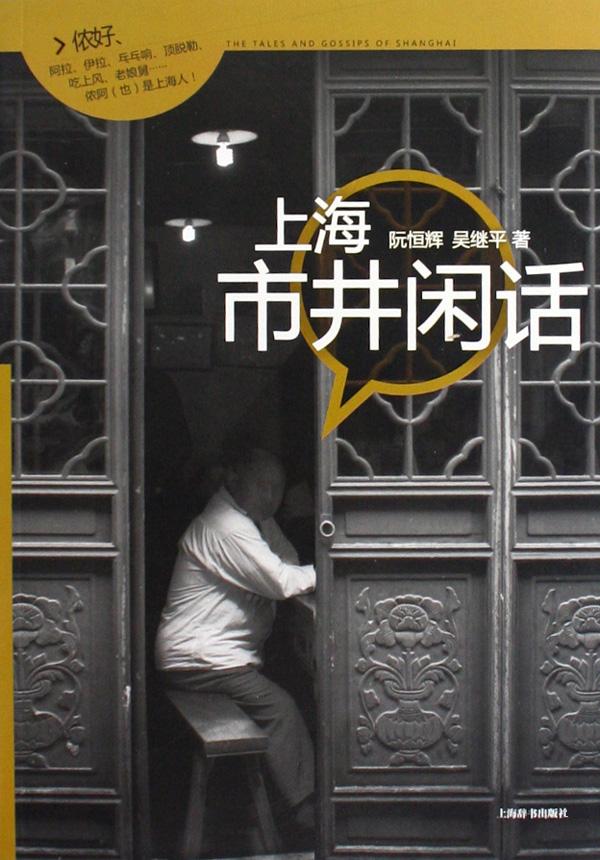

那么本书的“上海市井闲话”又是一个什么样的概念呢?它所指的主要是广泛流行于上海街巷的一种市井语言,是一种时尚而又相对稳定的上海流行语。

百余年来,上海逐渐成了一个文化兼容的大都市。“上海人”是由上海本地人与常住上海的外省人,甚至外国人交融在一起构成的。上海文化,也正是多元文化交融的结果,因此,上海话具备了兼收并蓄的特点,在保有原语言特点的基础上又始终与其他方言处于一种互动状态。

例如,上海话中的“吃瘪”一词,旧时曾表示“便宜”、“不值钱”的意思,那是来自英语“cheap”(便宜的;低劣的;虚伪的)一词的音译,后来便转义为“默默承认失败,无言以对”。又如,广州话中,“煲”这个词作动词用时,意思是“煮”;作名词用时,意思是煮水用的水壶。十几年前,“煲”进入了上海话,甚至普通话,于是出现了“电饭煲”、“粥煲”、“煲电话粥”等词语。

因此,如何界定上海流行语,也变成了一件非常有趣的事情。我们认为,“上海流行语”并非一定要局限于“阿拉”或“伊拉”的层次。就像非常有名的“宁波汤圆”其实并非都是宁波原产,它之所以能出名,主要是因为使用了宁波汤圆的制作工艺;而号称“安徽料理”的“安庆小馄饨”,其实也并非因为使用了安庆的水和面粉一样。

所以这里,我们将凡是通过“上海工艺”加工过,为上海人民群众所喜闻乐见的,或在上海地区集中流行的时尚语言,统称为“上海流行语”。首先,它应包括上海“土著”们原有的经典流行语,比如“捞横塘”、“照排头”、“掉枪花”、“吃生活”、“孵豆芽”等;其次,它也包括早期流入上海的外来语,与上海生活、文化产生联系,以上海特有的语言习惯或诙谐语气加工过后,具有上海引申义的流行语言,比如“吃瘪”、“混腔势”(“腔势”是英语chance的译音,原意为机会、运气等);最后,在信息爆炸的今天,它也包括近年来快速流入上海,并在上海职场或市井等区域集中流行的语言,如“荤婚”、“素婚”、“新新人类”、“朋克族”、“啃老族”等。

方言是地域文化的载体,方言中的流行语则更加突出地反映了该地域的市井文化,上海流行语是上海市井的一面镜子。同时,上海市井文化的变迁、发展,又影响着上海流行语的风向。地域流行语的消失,意味着它所承载的市井文化也将消失。因此,保护语言资源,保护这个重要的文化载体,如今便成了全社会面临的重要课题。

20余年来,我们对上海流行语进行了追踪、收集、记录、分析等工作,确实看到了流行语是如何反映着市井中的观念与风尚的变化。到1994年,我们出版了《上海话流行语辞典》一书,2003年,又出版了经扩充、修订的《上海话流行语》一书。我们这么做的目的是:一、为新上海人学习上海话与了解上海,以便快速融入上海提供上海话语词材料;二、为社会语言学,尤其是社会方言学的研究提供素材。而我们编写本书,也是想探索从市井流行语词的流变研究市井文化变迁的方法。

为便于有兴趣的读者重温或学习,我们将文中出现的经典流行语单独拎出,用汉字和自创音标两种方式对其注音,以正文第5页“高级灰”为例,“go53-55 jiek5-3 hue53-31”为作者自创音标,可结合文末“关于上海话语音”部分练习上海话“高级灰”的标准发音;“高借会”则为“高级灰”的汉字谐音,用普通话字音来读,可帮助读者发出近似的上海话字音(凡注音汉字底下带点的,则表示上海话字音的声母是浊辅音声母)。文末我们附上了“关于上海话语音”部分和“词汇索引”,以使读者能快速地学会和实践,并更好地体会上海流行语的韵律和趣味。

本书得以顺利面世,我们首先要感谢责任编辑朱志凌先生对本书文字与样式方面提出的建言与帮助;还要感谢王震坤先生特意为本书精心创作了插图,使本书增加了形象性与可读性。魏清正、张永安、虞豪、阮石球等先生曾经在我们调查语词资料时给我们提供了不少便利和帮助;跟阮恒辉学习过上海话的王怡之女士从学习者的角度对本书的编写提出过一些有益的建议,对此,我们向他们表示谢意。

书既出版,就要接受读者的检验。我们希望得到来自各方的意见,以纠正我们的浅陋和谬误之处。

阮恒辉 吴继平

2009年3月6日

|