|

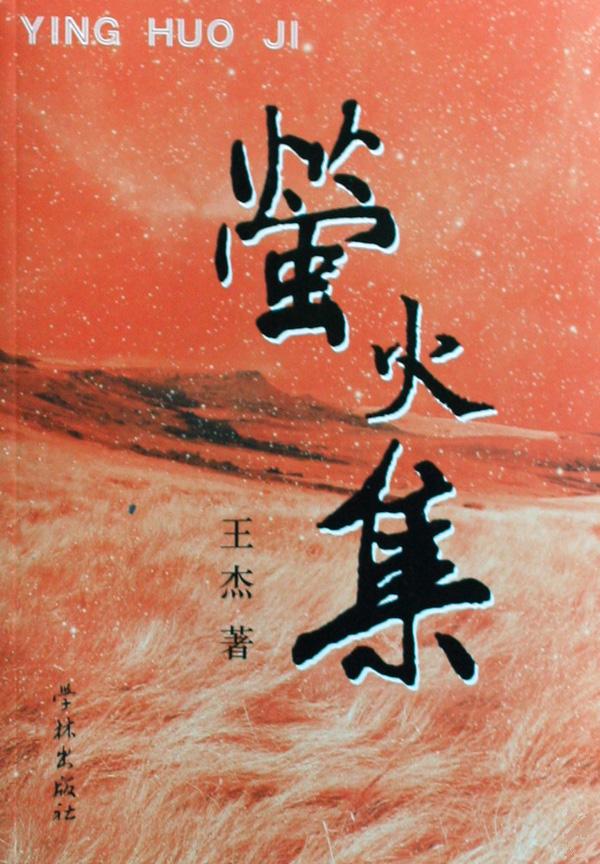

经过多方努力,记述王杰同志为文艺事业奋斗一生的作品《萤火集》终于问世了。王杰同志已年届85岁高龄,是有着大起大落传奇人生和幕起幕落舞台生涯的文艺战线上的老战士。无论是在战火纷飞的革命战争年代,还是风平浪静的和平时期,无论面对顺境逆境,还是荣辱得失,他始终一如既往,全身心地投入他所热爱的文艺事业中去。品读他的《萤火集》,再联想他的一生,不禁令人血脉贲张,为之动容而感慨万端。我们会由衷地为他激动、喝彩! 经过多方努力,记述王杰同志为文艺事业奋斗一生的作品《萤火集》终于问世了。王杰同志已年届85岁高龄,是有着大起大落传奇人生和幕起幕落舞台生涯的文艺战线上的老战士。无论是在战火纷飞的革命战争年代,还是风平浪静的和平时期,无论面对顺境逆境,还是荣辱得失,他始终一如既往,全身心地投入他所热爱的文艺事业中去。品读他的《萤火集》,再联想他的一生,不禁令人血脉贲张,为之动容而感慨万端。我们会由衷地为他激动、喝彩!

少年的王杰,抗日战争初期就曾经在他的家乡——徐州,参加救亡演剧活动,扮演一些小孩角色。一次在后台,《大公报》著名记者范长江和英国《泰晤士报》记者窦殿安采访他,问:“你为什么要参加这些演剧活动?”他答:“为了抗日救亡,不当亡国奴。”范长江对他的表演和回答,大加赞赏,当即给他一张名片,说:“以后有什么需要我帮助的可以去找我。”就这样,小王杰结识了这位进步文化名人。

因为台儿庄大捷,徐州曾一度云集了许多救亡演剧队、救亡歌咏队、战地服务团和诸多的文艺界名人,如陈荒煤、荣高棠、张瑞芳、赵丹、吕班等,这些给少年的王杰留下了深刻的印象,并对他产生了重大的影响。

1938年5月中旬,徐州遭日寇狂轰滥炸后被占领,他和家人失散,沦为一名战区难童,流亡到了武汉,栖身于东北抗日救亡协会。当时,他举目无亲,衣食无着,饥肠辘辘,独自坐在长江岸边,面对滚滚的江水,唱起“流亡三部曲”,直到泪流满面,失声痛哭……就在这时,他突然想起了范长江留下的名片。第二天,他在《大公报》报馆找到了范长江先生,这位名记者像看待自己的亲人小弟弟一样,立即请肖殷同志安排他在中国青年记者学会招待所住下,不久又以《新华日报》记者徐迈进和范长江两人的名义,介绍他随同肖殷同志一起长途跋涉到了延安,入陕北公学这座革命大学去学习。这是他新生活的开始,并于1938年9月在陕北公学光荣地加入了中国共产党,为青年党员,时年15岁。

1939年初,他从陕北公学转入抗日军政大学第一分校,同年5月又调入抗日军政大学(以下简称“抗大”)文工团。从此,他在这条革命的康庄大道上越走越自信,一路唱着《延安颂》、《我们在太行山上》、《到敌人后方去》、《游击队之歌》、《跟着共产党走》等,一路活跃在戏剧舞台上。在长达数十年的戏剧生涯中,他在《过关》、《前线》、《李闯王》、《英雄好汉》等诸多剧目中,扮演过几十个角色,并导演了《雷雨》、《丰收之后》、《龙马精神》、《画龙点睛》等几十出话剧和戏曲。

王杰同志一生的戏剧活动,总是紧扣着祖国脉搏,与时俱进,奋发而有诸多建树。他将艺术实践中的心得体会,熔铸于每篇文章之中,篇篇都言之有物、掷地有声,是值得记取的经验之谈。文章也颇有特色,他凭借多年演戏、导戏、教学的实践体会,以蘸着浓浓深情的笔墨,吐露内心深处真挚的感触,向读者侃侃而谈、娓娓道来,以求引起读者心弦的共鸣。他的文章能使读者感到文艺春天的气息,他的著述能让读者捕捉到文艺潮流的韵律。他在戏剧事业上长年不辞辛劳地默默耕耘,并且笔耕不辍地写下了一生感受,应该说,这是戏剧事业的一笔财富和可贵的贡献。他认为一位文艺工作者,必须有丰富的学识,对人生有深切的认识,还必须有灵敏的头脑、高尚的人格;对各种艺术有相当的修养,同时还要具备战斗员那种英勇精神不断地坚持奋斗。而他自己也是如此身体力行的。他的文章具有朴素、自然、明快、简洁的风格,并富有催人奋进的感染力。他导演的《丰收之后》之所以能获得广泛好评,是因为塑造了先进人物的突出形象,贯穿了正确处理国家、集体、个人三者关系的主题思想,并有着鲜明的艺术体现。

王杰同志怀着对祖国、对人民的满腔热情和责任感,紧握文艺武器,戎马一生,战斗不息,在血与火的革命战争中深有体验,全身心地投入创作。文如其人,其所描绘的事迹、人物,一定会给人们带来有益的启示。他不仅活跃于戏剧舞台上,在歌词创作方面也颇有建树,写有数十首革命歌曲,如《郑信开荒》、《解放区是一座铁长城》、《向解放军致敬》……其中《打得好》一曲,反映了1947年解放战争时期我军捷报频传、节节胜利的大好形势,在部队、群众中广泛流传,脍炙人口,曾荣获华东军区文艺创作一等奖。他的歌词鼓舞广大军民斗志,其突出的特点是:努力追求民族化、大众化、通俗化,运用通俗易解、耳熟能详的群众语言,作出广大群众喜闻乐见的作品。他写歌词文思敏捷、一挥而就,词句铿锵、感情真挚,再加上曲作者的音乐发挥,词曲相得益彰,往往收到不胫而走、久唱不衰的效果,这些歌曲,从侧面记录了那个历史时期丰富多彩的时代面貌。

|