|

自从网络进入大众的视野,这个领域就持续不断地在扩大着自己的影响力。如今,网络的意义早已经不是简简单单的数据流动,也和网络的混沌秩序背后的严谨技术没有太大的关系,网络像是一种生活方式,在各种各样的领域里扎根,增殖。 自从网络进入大众的视野,这个领域就持续不断地在扩大着自己的影响力。如今,网络的意义早已经不是简简单单的数据流动,也和网络的混沌秩序背后的严谨技术没有太大的关系,网络像是一种生活方式,在各种各样的领域里扎根,增殖。

文学,我们所热爱的这个领域,同样也和网络牵扯上了深厚的关系。网络并没有撼动文学本身的定义,但网络却大大改变了这个领域的作者与读者之间的身份差距,大大改变了两者之间的中间产品——作品本身的传播方式。

先锋时代

最早的网络文学代表的是一种生活与网络,交流与网络的生活状态,这种状态一度代表着作者本身的前卫和先锋。毕竟,在网络文学刚刚兴起的时候,网络并不是绝大多数人的网络,而更像是一个不断在扩大的沙龙。在这个沙龙里,聚集了一个相对纯粹的人群,这个人群以接触先进的技术文化和生活方式为荣。

《第一次亲密接触》某种程度上就是这样一种生活的代表。第一波的网络文学,几乎都是以这样的形式出现的。《第一次亲密接触》在网络上的传播并不代表太多的意义,当时的网络,仍然处于一个建构和建立秩序的时代,共享是整个网络的主流,不仅仅是如《第一次亲密接触》这样的文本,还包括比文本有着更大商业价值和技术含量的各类程序。蔡智恒创作《第一次亲密接触》的时候,恐怕更多的是一种与人交流,得己愉悦的心态,恐怕他自己都不曾想到,自己的这个作品,会如此巨大地改变了网络写作的态势。《第一次亲密接触》脱离网络,变成实体书的那个时候,其实,这种网络写作状态的改变就注定了。在一般人的印象里,“读书”这个字眼是和这些看得到摸得着的实体书相联系的,而“书籍”则是“人类进步的阶梯”,能够被传统出版领域认可,无论是否其中的商业意味极其浓厚,至少在大部分人的印象里,网络上的文字第一次具有了和传统的作者创作出来的东西等量齐观的力量。

《第一次亲密接触》的发行量,至今已不可考,只是依稀听说,这本问世多年的书似乎有着一个极其惊人的发行数字,而被这个数字刺激到的人,则渐渐聚集起来,奠基了整个网络文学的时代。

群雄时代

安妮宝贝、李寻欢、何从、挪威森林之类的名字,成就了网络文学的兴盛,或许大部分的人这样想,但是,窃以为,成就了网络文学兴盛的并不仅仅是作者,更大的功劳应该归于那些敢于尝试的出版人。确实,网络文学进入传统出版渠道,对于作者和出版人来说,都是有利可图的事情,在网络文学作品不断被出版的时候,带上“网络文学”标签的图书几乎不存在不好卖的问题,直到这个市场逐渐饱和。

相对于传统文学领域一个作者要不断尝试投稿,直到在一些文学刊物上获得一些编辑的赏识,进而获得出版人的注目。网络文学要有风险得多。传统文学领域的作者,或许并不容易成就自己的写作之路,可能因为屡次挫折之后就放弃了,但能通过传统文学的常规领域出头的作家,毫无疑问都具有相当扎实的写作功底,视野和学养都相当好。

而网络文学,任何人都可以进行创作,而能得到赏识,进而能将屏幕上的字转化为铅字的仍然只是少数。对于作者本人,对于网络上的各类读者,对于选择作品出版的出版人,其中都存在着风险,也存在着机会。网络文学的兴盛,很大程度上就是因为从作者到出版,这个转化的流程逐渐得到了大家的认可,作者的创作有了利益的动因,读者有了更大的阅读自由,而有眼光的出版人则有了不错的稿源,乃至于来自网络的稿子,很多已经具有了相当大的影响,相当有利于发行。

更重要的是,网络这个载体,大大降低了普通人成为作家的门槛。在绝大部分人的眼中,能出版一本书的人,基本上都能和作家这个词汇联系起来。纵然时代变迁,这个古老的观念应该,也确实在逐渐得到改变,但从目前来看,这种联系仍然存在。我们也不能从学术意义上去挑剔网络催生出的这大批作家是不是真的能有和传统意义上的作家相提并论的能力,但他们至少得到了一定范围内的认可。这种认可,确实来自于极多的网络作者的被遗忘和被淘汰,但至少给了进行创作的人一个动力。

模糊时代

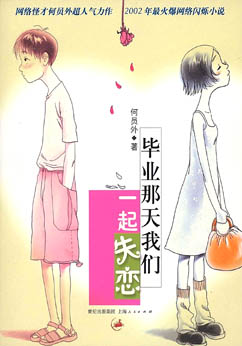

当图书出版领域需要不断的新标签来囊括一个又一个写作群落的时候,网络文学这个概念确实在渐渐淡化。虽然直到2004年,何员外的《毕业那天我们一起失恋》从发布到出版的流程仍然是极为经典的网络文学走向传统出版的路线,但哪怕是这样,这样一个作品上带着的纯粹网络文学的标签痕迹也已经很淡很淡了,取而代之的,是各种各样其他的标签,诸如“校园”文学、“青春”文学……

|