|

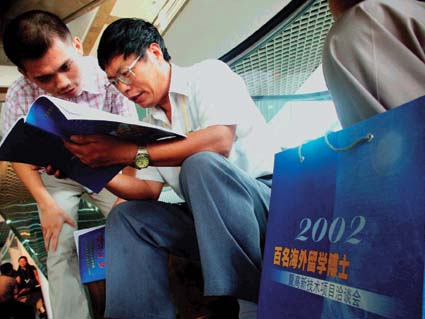

政府第三次组团出“海”网才 北美大陆的“深圳旋风”有没有泡沫? 去年8月底9月初,深圳市政府第三次组团,也是历史上最大规模、最高层次组团赴美国加拿大揽才,有民企开出30万美元年薪聘首席执行官。在美国纽约旧金山、加拿大多伦多温哥华等城市举行的多场招聘大会,4200余名留学人员进场应聘,约490人初步达成意向。当地传媒称:北美大陆屡屡刮起“深圳旋风”。 政府第三次组团出“海”网才 北美大陆的“深圳旋风”有没有泡沫? 去年8月底9月初,深圳市政府第三次组团,也是历史上最大规模、最高层次组团赴美国加拿大揽才,有民企开出30万美元年薪聘首席执行官。在美国纽约旧金山、加拿大多伦多温哥华等城市举行的多场招聘大会,4200余名留学人员进场应聘,约490人初步达成意向。当地传媒称:北美大陆屡屡刮起“深圳旋风”。

对于此次“深圳旋风”,有人质疑:是不是炒作多于事实?是不是泡沫多于收获?笔者有幸跟随采访,透过沉甸甸的统计数字和热闹的招聘场面,认为深圳的创业与投资环境在海外人才群体中具有较强的吸引力,用中国驻加拿大多伦多总领馆领事洪涌清的话说,“深圳品牌”是一种独特的号召力;深圳,是中国“海归”创业最好的城市之一。

“深圳旋风”中,四种趋势颇值关注。

第一种趋势是:政府开大门,企业加门槛。海外人才招聘中,有一种有趣的现象:一方面,在各招聘会场,政府官员都反复强调,深圳求贤纳士的大门不仅是敞开的,而且出台了多项优惠政策,开辟了“绿色通道”;另一方面,招聘企业对人才开出的要求却很高,博士学历以上的占三分之二,且需有国际知名企业的工作经验。这说明了什么?

入世后地区竞争态势和经济发展需求,是政府“出海”“开门”的主要动因。招聘团团长、市人大常委会副主任郭荣俊认为,深圳经济快速发展与产业结构提升,产生了很强的人才需求。深圳不是传统的人才原生地,20多年来一直奉行人才的“拿来主义”,从过去侧重国内“拿来”,到现在瞄准国外“拿来”,都是为了满足这种人才的需求。

政府搭台,最终还得靠企业唱戏。海王集团负责人认为,一般的人才,国内基本能满足,公司越洋找寻的是总经理、科技项目带头人等高层次人才。招商银行有关负责人分析,拥有国际视野和国际经验的人才,公司才会聘用。平安保险是此次招聘的大户,50多个待聘职位全部是中高层,年薪高,但要求更高,奉行的原则是:先看国内大学背景,再看国外工作经历,宁缺勿滥。分析人士指出,深圳企业招聘时的高标准,说明深圳对海外人才的需求是一种理性的市场选择,定位为一种精品人才市场行为,是按需所取,而非追风炒作。

第二种趋势是:归国创业从“单枪匹马”到“群雁纷飞”。

深圳留学生创业园总经理张滨龙曾毕业和工作于纽约,此次人才招聘,故地重游的他成了最忙的人之一。摊位前总是挤满了前来咨询创业的人流,预先准备的1000张名片也被分拿一空。 他说,归国创业是近几年海外人才回流的一种新趋势,而此次招聘的新特点是,咨询创业的不是一个人单独来,而是一批批地来,从“单枪匹马”变成了“群雁纷飞”。从专业看,电子信息和生物工程方面的居多。“海归”人才深圳创业的成功故事,是吸引留学人员的重要原因。深圳留学生创业园虽然建园才两年,但入园企业已达150多家,发展速度是全国同类型园区中最快的,而且至今没有一家企业失败,成功率100%。这一成绩单,让海外学子们怦然心动。

笔者采访了多名应聘的留学人员,发现他们最为关心的创业因素,一是政策,二是环境。前者最关心的是融资政策和机会,后者最关心的是人文环境。在他们的比较中,北京科研实力强,如果成果不太成熟,去北京较合适;上海大企业多,产业链条完整,对做大企业有利;深圳独特的移民背景和创业环境,则最适合中小企业成长,因而对留学人员特别有吸引力。

第三种趋势是,薪酬仍是引才重要“杠杆”。“深圳旋风”之所以能在北美大陆刮起,一个重要原因,是深圳招聘单位对“海归”人才开出了国内少有的高价。招聘团一位团友的亲戚对笔者说,通过海外报纸的报道和广告,知道深圳用人企业提供的职位年薪过10万美元的就有20多个,许多留学人员为此兴奋不已,提前向他了解信息。招聘活动首先在加拿大举行,一些在美国工作的留学人员担心职位被他人近水先得,开车10多个小时赶到多伦多。在招聘现场,高薪的单位摊位前人流总是最长。开出30万美元年薪觅执行总裁的深圳华昱机构,吸引了近30位高层次人才应聘,还包括4位洋专家。赛格日立拟高薪聘一名北美市场总经理,招聘人员仅求职资料都收得手酸。

从构成上看,三类企业开出的薪酬较高。一是民营企业,如华昱机构、光汇集团、豪威电子、日海通讯等;二是成熟的大型企业,如海王集团、中兴通讯、创维集团等;三是金融保险企业,如平安保险、深圳证券交易所、招商银行等。这些单位寻找的都是高层管理人才及学术科研带头人,以钱为“网”捉大鱼。薪酬的高投入,追求的是效益的高产出。平安保险有关人士告诉记者,公司仅洋专家就有300多名,他们最高的年薪达数百万元人民币,比在国外的收入都高。但他们为公司创造的价值,远远超出薪水。分析人士说,现阶段“海归”人才回深圳工作的比创业投资的多,约占七成。他们的管理经验和国际视野,对于深圳企业应对入世后国际竞争新态势非常有用。于这些高级打工白领而言,薪酬高低,乃决定是否回国的关键一票。

|