|

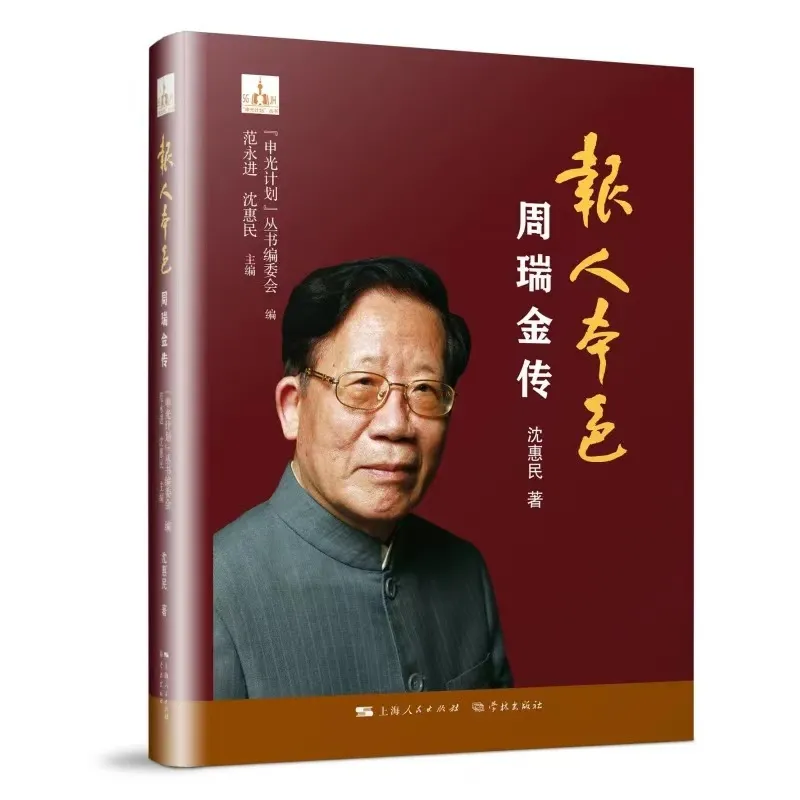

《报人本色——周瑞金传》

沈惠民 著

上海人民出版社|学林出版社

一口气读完沈惠民所著《报人本色——周瑞金传》,皇皇29万字,实在精彩,欲罢不能。

结识周老堪堪33年,他是老领导,但待我向来没有居高临下的官腔,如师如友,让我受教颇深,对他的人生故事也算熟识。然而读了这部传记,依然时有新的发现。书虽长,读着却一点不累,笔触很是生动,细细铺陈了这位传奇党报报人的人生轨迹与思想历程。

在中国新闻史上,周瑞金无疑是一位有鲜明时代特色的标志性人物:由温州乡野小书生而复旦大学新闻系高才生;由《解放日报》而《人民日报》的重要领导者;由“皇甫平”而“任仲平”,以重磅新闻评论成为20世纪90年代中国改革开放的关键思想引擎之一。因此,这不仅是一部新闻大家的个人传记,更是一部折射中国当代新闻史与改革开放进程的大特写,资料翔实,人物众多,台前幕后,举重若轻,于波澜壮阔中有细雨轻风。传记作者从周瑞金的个人成长、新闻实践、思想贡献、历史定位等维度展开故事,记叙了这位“宁做痛苦的清醒者”如何以笔为旗,在时代变革的关键节点敢于并善于发出振聋发聩的声音。

翻开这本传记,新闻背后的故事迂回曲折、柳暗花明,甚至惊心动魄,一如中国改革开放走过的坎坷路程与峰回路转,当真是如入万山圈子间,一山放过一山拦。

从温州腾蛟少年立志“去耕天下田”,到复旦大学新闻系亲历“师德仰弥高”,再到《解放日报》的报海沉浮中标新立异——这些章节,并非闲笔,要了解一个人,童年经历和青年教养,是必然绕不开的。1939年出生于浙江温州腾蛟古镇的周瑞金,家境贫寒,在1957年靠着“人民助学金”,进入复旦大学新闻系一展长才。搁到当今,他也会被称作“小镇做题家”吧,是朝气蓬勃的新中国,托举了当年这位起点并不高的“小镇做题家”,也奠定了爱党爱国“苟利国家生死以”的勇气担当。

从那时起,周瑞金的人生数度转折,都与中国现当代历史的几个重要阶段高度重合。

从复旦大学新闻系毕业,周瑞金走上计划经济时代传统党报新闻人的典型路径,包分配进入《解放日报》,学写“大红旗稿”,在“文革”中踉跄而痛苦,努力锤炼扎实的新闻业务能力,更孕育了高度的政治敏锐性和政策理解能力。

“最早报道温州模式”的章节,详述了1985年周瑞金深入家乡调研,主持报道《温州三十三万人从事家庭工业》,并首次提出“温州模式”概念。这一报道具有开创性意义,它突破了当时对私营经济的意识形态束缚,为市场经济改革提供了地方实践样本。值得注意的是,周瑞金作为温州人,对家乡经济发展模式的观察带有“内部他者”的双重视角——既了解家乡实际,又能跳出地域局限,从全国改革大局进行思考。这种“地方经验与国家叙事”的结合,成为他后来新闻评论工作的重要方法论,也从一个侧面印证着中国改革开放一条重要的成功经验——顶层设计与基层探索的良性互动,这种互动,当年在很多关键节点是由媒体、由敏感的新闻人推动的。

周瑞金报人生涯中最浓墨重彩的一笔,即“皇甫平”系列评论引发的思想解放破冰之举。传记专章详细还原了这一事件的来龙去脉,“必须站出来说话”“一看‘皇甫平’就知道有来头”“姓‘社’姓‘资’引燃导火索”“既沉默,又未沉默”……这些章节的标题,就引人入胜地实录了“皇甫平”的历史背景、写作过程中的思想交锋以及刊发后引发的全国性大讨论。在东欧剧变的国际环境下,国内改革方向的争论异常激烈,“姓社姓资”的质疑声此起彼伏。周瑞金主持在《解放日报》推出的皇甫平系列文章《做改革开放的“带头羊”》《改革开放要有新思路》等,旗帜鲜明地提出“市场经济不等于资本主义”“改革不可动摇”等观点,直接厘清了当时普遍存在的思想困惑。

传记披露了大量一手资料,印证周瑞金“偶得”中透出的胆识担当,以及他对邓小平谈话精神的深刻领会和前瞻性把握。他巧妙采取了集体笔名的策略,既保持了党报评论的权威性,又为敏感话题讨论提供了相对安全的表达空间。尽管如此,评论还是引发了相当激烈的争论,直到1992年邓小平南方谈话公开肯定市场经济方向。历史证明,皇甫平文章准确预判了改革走向,成为宣传南方谈话精神的思想先声。周瑞金在回忆中强调:“改革开放不是一场轻松的郊游,其间充斥的思想交锋、政治博弈、经济变轨,让这个大国且思且行,且行且思,披荆斩棘。”这种对改革复杂性的清醒认识,贯穿在他长久以来的新闻作品以及他所负责的报刊选题策划中。

|