|

第二,是出于表彰代表新型政治理念的先儒以推进政治改革进程的考虑。清廷宣布预备立宪,是近代中国政治史上最重要的事件之一。但是无论当权者,还是一般官僚及士人,对于清廷立宪的诚意和前途都有诸多疑虑。还有不少人或者出于学术立场、或者出于利益驱动,对立宪及其他各类新政措施持反对态度,改革遭遇了来自各个方向的阻力,处于舆论的漩涡之中。立宪的主持者认为,在这种情况下对代表新型政治理念的先儒进行表彰,有助于表达政府对于推行宪政的诚意,有助于消除各类异议人士对政治改革的疑虑。而顾、黄、王三人在晚清的形象恰恰建立在其政治主张的基础之上,这些主张又被解释为与某些传入的新思想“暗合”,甚至被当作中国早有此类思想的明证,因此三儒的从祀也就被认为是政治变革的表征。

但是当时社会形势的复杂不容这样的简单逻辑发生效力。在推行立宪者的眼中,三儒固然是立宪派,可是在倾向革命者的眼中,三儒却是不折不扣的革命者;在统治阶层之中,孔庙仍是思想权威的象征,可是在趋新的士人中间,已经逐渐开始形成另外的、谱系也更加复杂的神殿。将三位“新神”强行塞入“旧庙”,虽然当事者有其内在的逻辑,但他们所针对的“目标人群”的思维方式已经不在原来的轨道上了,所以最终的结果只能是事与愿违。郭曾炘诗中所谓“邈矣三先生,遗书孰寓目”,并不能理解为三儒的著作真的失去了读者,而是人们已经不再以从祀时的眼光看待顾、黄、王。

因此,我们不能无限制地夸大三儒从祀的意义,更何况其中还掺杂着权力的运作和利益的权衡,因而有一定的偶然性。但是,这个事件确实体现了一些当政者试图从中国本土的历史中发掘思想资源以应对时代危机的尝试。这种尝试虽然没有起到多么重大的作用,但毕竟是严肃的。甚至可以说,这是清朝政权在思想文化方面所做出的最后一次认真的努力。

慈禧死去以后,朝局大变,宣统年间的教育、文化举措也大多沿袭光绪后期的部署。宣统三年(1910),清廷将元儒刘因、汉儒赵歧从祀孔庙。刘因是元代理学的代表人物,赵歧则因为《孟子》作注而受表彰。这两个人恰巧一位传经,一位卫道,孔庙从祀的大典又回到了过去的轨道。之后,辛亥军兴,民国肇造,不久又是新文化运动,时代已成另外一种样子了。

本书无法涉及在从祀事件的外围三儒形象的变化以及他们的思想被解释、被利用的历史,关于那个主题的论述是更加引人入胜的研究,其中不少主题已经得到了学界的深入讨论。比如说,顾炎武关于“寓封建于郡县之中”的思想如何转换成带有近代色彩的“地方自治”思潮,他那著名的“亡国与亡天下之辨”如何被与清末民初中国文化的危机联系起来,而“匹夫有责”的断言又如何促进了国民政治参与的热情,乃至在重塑民众与国家关系的历史进程中起到了某种作用;黄宗羲关于限制君权、否定君主的主张与近代民主思想的流传有何关联,本土的变革思想与传入的政治主张存在着怎样的接引、诠释或者紧张关系,他又如何被不同的派别所利用而卷入错综复杂的政治论争;王夫之特别强调的夷夏之辨在近代“新夷狄”出现的情况下发生了什么样的作用,在“反清排满”和“保国存种”之间又被作了何种不同的发挥,等等。以上这些,都是顾、黄、王三儒从祀孔庙争论发生的思想史和政治史背景,值得继续探讨。

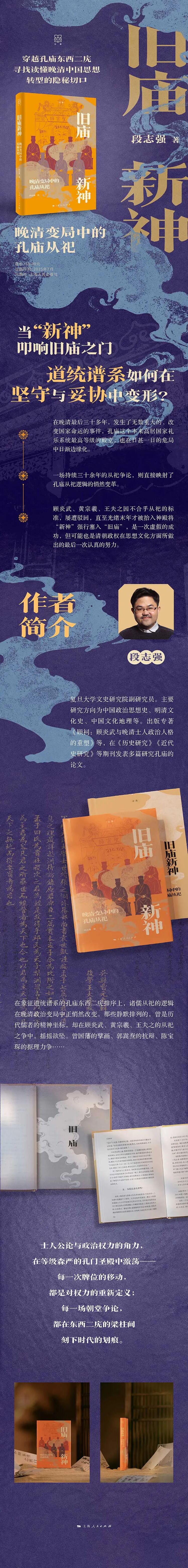

顾炎武、黄宗羲、王夫之从祀孔庙,是一次虚假的成功。如果在他们第一次被请祀的时候就得以入祀两庑,或许可以影响到历史的进程。倒不是说榜样的力量如何之大,而是从祀先儒的地位会给他们的著作刷上一层安全的保护色,有助于三儒著作的流传与多元解释。但就像世界上的其他事情一样,“时机成熟”的同时也是机会消失的时刻。三儒从祀非但没能推动立宪进程,反而受到忽视甚至嘲笑。这可能是孔庙与政治变局最接近的时刻。

当新一代的偶像崛起的时候,主持旧庙宇的人以为他们不过是年轻的、但仍属于旧模式的旧神。这些神灵也就在旧的被纳入庙宇的框架和历程中磕磕绊绊。一旦大家突然发现,这些年轻的神灵其实是一代新神,是能够解决新问题、代表未来方向的救世主的时候,旧的庙宇也努力调适自己的旧规,勉勉强强把这些新神硬给塞了进去。可是,新神自有其新的崇拜者,他们对旧庙既无感情,也无兴趣,更对旧庙抢走了他们的新神而耿耿于怀。旧庙由于其趋新的努力、调适自己以适应新形势的作为,反而更进一步丧失了它的神性。

|