|

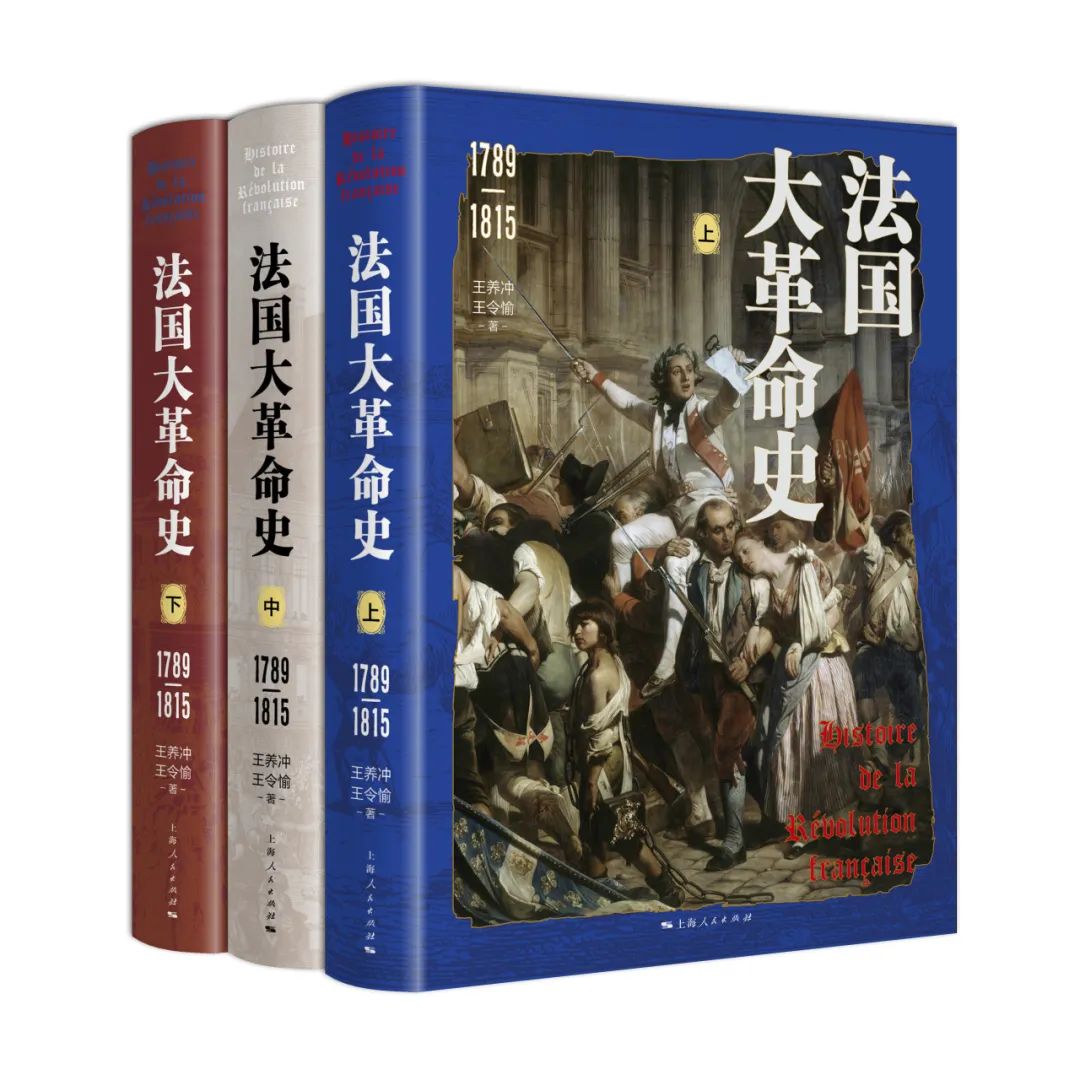

《法国大革命史:1789—1815》

王养冲、王令愉 著

上海人民出版社丨2025年1月

法国早在11世纪就已逐渐成为欧洲的文化中心。中世纪后期流传这样一句话:“意大利的教皇、日耳曼的帝国、法兰西的学艺。”当时法国大学之多,为欧洲第一。从1180年路易七世承认巴黎大学,1200年菲利普二世奥古斯都又批准巴黎大学制定的法规起,到大革命爆发的1789年,共有大学22所,建于1500年前的有巴黎大学(1180)、蒙彼利埃大学(1220)、图卢兹大学(1229)、昂热大学(1306)、卡奥尔大学(1331)、奥尔良大学(1337)、埃克斯-昂-普鲁旺斯大学(1409)、普瓦蒂埃大学(1431)、瓦朗斯大学(1452)、卡昂大学(1452)、南特大学(1460)、布尔日大学(1464)、波尔多大学(1473)13所。16世纪增加了一所兰斯大学(1548)。17、18世纪由于征服而并入法兰西王国的大学先后有:佩皮尼翁大学(1659)、杜埃大学(1668)、多尔大学(1678)、斯特拉斯堡大学(1681)、奥伦治大学(1713)、蓬塔穆松大学(1766)6所。还增加了3所天主教大学:斯特拉斯堡大学(1681)、波城大学(1722)、第戎大学(1722)。其中多尔大学于1691年改设于贝桑松,蓬塔穆松大学于1768年移往南锡;卡奥尔大学于1751年归并于图卢兹大学。在这22所大学中,除3所天主教大学外,虽然情况也不尽相同,但就学科来说,一般都像巴黎大学1200年制定的法规所规定的那样,开设学艺、神学、法律、医学4科。学艺指哲学和一般文化,包括文法、修辞学等,“这是基础的一科,学生必须先修习学艺,然后才能在其他3科中选习1科”。在1789年,有大学生1.25万到1.3万名;法律科3500名,医学科600余名,学艺科5000名,神学科3000一4000名。其中至少有65%是政府官员和自由职业者的子弟。应当指出的是:“这些大学都不是特别创办的,它们是作为文艺复兴运动的一部分自然发展起来的。”就以巴黎大学而言:从一开始就“致力于捍卫学术自由、思想自由、言论自由”,正是“大学的博士”首先“确立人本身所具有的独立的价值;人的人格属于人自己,只有自由契约才能给人以约束”,为更新思想、更新观念作出了巨大的努力。又如奥尔良大学,曾是罗马法教学和研究的主要中心之一。对人文主义和新教主义的发展也作出了贡献。1650年时,那里大约有1万名新教徒,是推动工艺、交通和文化事业等前进的一支重要力量。

大小城市几乎都有设备相当完善的图书馆、阅览室。它们同1715年从英国传入、作为思想社团的共济会(Franc-maconnerie)一道,对传播新观念、新思想起了一定的作用。共济会主要活动于1726年前后,参加者首先是自由派贵族和富有的资产阶级。巴黎和波尔多于1732年、瓦朗西安于1733年分别成立共济会支部(loge)。1735年,在巴黎成立共济会总部(Grand Loge),较大程度地向社会开放。在昂坦公爵和克莱蒙伯爵相继主持下,各地支部不断增加。1773年,法国共济会全面改组,重组了共济会总部(Grand Orient),由奥尔良公爵(即后来的菲力普-平等)任大师(grand maitre)主持会务。随后又由蒙莫朗西-卢森堡公爵接替,至1789年止。虽然有部分支部反对这次改组,但不影响共济会在法国的继续发展。1789年时,属于共济会总部的会员约3万人,分属629个积极活动的支部。这种支部在巴黎有60个,在外省(主要在卢瓦尔河以南)有448个,在王家军队里有68个,其余的分布在殖民地和国外。不过,共济会不是一个真正的集中而协调的组织,更不是一个政治性组织,它取代了旧有的宗教性会议(confrérie),给城市的社会上层分子以交往、宴集、传布新知、讨论问题的机会。会员几乎都主张宗教宽容,赞成理论上的博爱、自由、平等,只是还没有形成完整的概念,具有启蒙社团的特色,却又同社会等级制度有紧密的联系。在1789年各项事件中虽然没有起到任何作用,但不能说完全没有影响。此外,从18世纪中期起,城市中大街上的咖啡馆增多了。它们同样是人文荟萃、交流思想、扩散新知的地方。

更加重要的是巴黎的沙龙。沙龙一般由一些身为女作家的贵妇人和名门淑女主持,是哲学家、诗人、艺术家、学者、作家叙谈和举办宴会的场所。如德·朗贝尔侯爵夫人、唐森侯爵夫人、德芳侯爵夫人、若弗兰夫人和莱斯比娜斯小姐等,都主持各自的沙龙,先后有费内隆、丰泰内尔、孟德斯鸠、马布利、爱尔维修、达朗贝、狄德罗、孔迪亚克、孔多塞和《百科全书》的不少合作者参加。

|