|

获得超高关注度的电影《封神》中的质子团让人印象深刻。在我国不同历史时期,各民族政权间普遍存在质子制度,它在政治、经济、文化交流中发挥着特殊作用。“质子入侍”现象在元朝尤为突出,颇具特色,不仅数量多、地位重要,且构成复杂、角色功能多元,在权力博弈、文化交融、军事培养等方面影响深远。

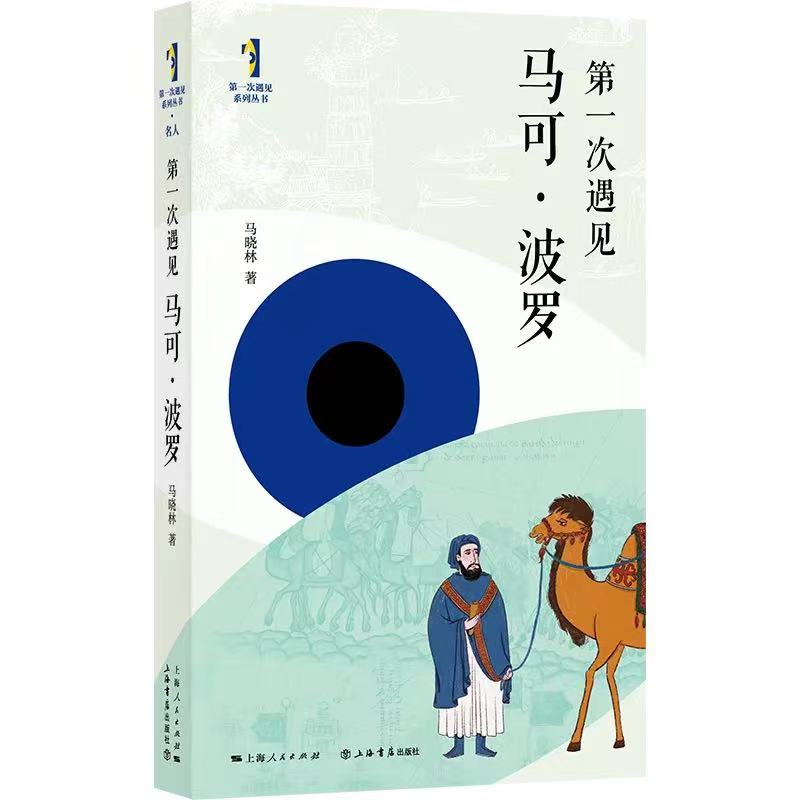

下文选自《第一次遇见马可·波罗》,该书作者、南开大学历史学院教授马晓林以生动的笔触,重现了马可·波罗这位传奇旅行者在元朝宫廷的见闻,细说了元朝质子之为何,也让我们得以略见忽必烈时代的盛世风貌。

《第一次遇见马可·波罗》

(“第一次遇见”系列丛书)

马晓林 著

上海书店出版社

面见皇帝,是多么不容易的事情!

马可·波罗到了元上都之后,更有这种体会。

尼柯洛、马菲奥向忽必烈交付了教皇的使命之后,回归商人身份。一整个繁华的中国,在等着他们。按照元朝的习惯,皇室贵族会将资金交予商人,令其出外做生意,从中获取利益分成。这样的商人叫做“斡脱”(ortaq),在突厥语和蒙古语中意为合伙人。

作为皇帝的合伙人,多么荣耀!马可也跃跃欲试。

忽必烈却拍了拍马可的肩膀:“留在宫廷,你要学的东西还很多。”

马可愿意将之理解为皇帝的眷顾和宠爱。其实,元朝流行“质子”。成吉思汗创立皇家侍卫军团,其中包括“秃鲁花”,负责白天执勤,守护宫廷,有事则出征。秃鲁花,主要由达官显贵的儿子组成,实际上就是质子军。成吉思汗的“秃鲁花”质子军,起初八十人,后来增加到一千人,再增到八千人。忽必烈时期,质子群体人数更加庞大。高丽、安南的王子,及诸侯、将校之子,都在宫廷做质子。如果马可被留做质子,当然是因为尼柯洛、马菲奥是“富浪皇帝”的使臣。

皇家侍卫,除了白天执勤的“秃鲁花”,还有夜晚执勤的“宿卫”,合起来叫做“怯薛(Chesitan)。马可对鲁思悌谦说:“大汗为了彰显自己的威严,派一万二千名侍卫守护国家。这些侍卫被称作怯薛丹。”怯薛丹,是蒙古语“怯薛”的复数形式,本意为轮番,因为侍卫轮番执勤而得名。马可讲述了侍卫轮番执勤的制度:

这一万二千名侍卫有四位首领,每三千人选派一位首领。三千侍卫守护皇宫,长达三天三夜,其间他们在宫内吃喝。三天三夜后,此批侍卫离开,换另外三千名侍卫,再守护三天三夜。如是往复,等四队侍卫都已经轮过班了,又从头开始,终年皆如此。白天,那余下的九千名不当值的侍卫也留在皇宫里,如需为大汗办公务或私事,便可外出,但必须有正当理由,且须征得首领许可。如某位侍卫发生严重事情,比方说父亲、兄弟或某位亲属将死,或是本人遭遇了灾难,无法马上回来,他必须向大汗请假。

侍卫分为四班,每班执勤三昼夜。每班侍卫三千人,负责把守皇宫内外各处宫门、宫殿、通道。真正有机会到皇帝身边执勤的,凤毛麟角。

而且在元朝,皇帝的行踪飘忽不定。一般的侍卫、质子很难知道皇帝在哪儿。元朝皇帝平时不上朝,不必早起,可以在皇宫内外的任何地方处理政务,随心所欲。忽必烈有一次在万岁山(今北京琼华岛)的浴堂里听大臣上奏,一边泡澡,一边就把国家大事办了。忽必烈还喜欢在宫内的平地上扎帐,像牧人一样,住在蒙古包里。大概因为蒙古包在冬季温暖舒适,所以元代叫做“暖房子”。皇帝在处理政务时,身边一般只有几个贴身的侍卫,再加上几位宰相,以及奏事的大臣,合起来顶多十几个人。

马可作为外国人,对语言和文化都还不熟悉,大概只能在皇宫外围不太重要的位置站岗。

马可对他的读者说:“诸位不要以为大汗设立如此多的侍卫是因为惧怕谁,这只是为展示大汗威权而设。”守护宫门的侍卫们都很年轻,常常马虎大意。有一次,有一个百姓上访鸣冤,混在送酒的队伍里就进了宫,站在大殿里喊冤。忽必烈在寝宫里听见了,让贴身的侍卫和大臣去看。他们抓住这个百姓,审理了他的冤案,也惩处了他乱闯宫廷之罪。守宫门的小侍卫站岗不认真,肯定也受了罚。

站岗,是对年轻侍卫的训练。质子都是青少年,还有学习任务。学习的科目很多,除基础文化课之外,还有工匠技艺、药材药学、绘画雕塑、地理志书、酿酒工艺、水银制造、饮食烹饪等。

忽必烈偶尔会出现,对少年们加以鼓励,并测验他们的文武才艺。他们各自紧张地准备着,可常常还没轮到自己,忽必烈就匆匆离去。

其中有少数的少年,会被选拔进入“国子学”,也就是国家设立的最高学府。进入国子学后,国家供应每人每天一斤面、一斤肉,晚饭后“解渴酒”四瓶,并为其配备一名书童,给其家庭每日一升粮食。

待遇如此优厚,大家争先恐后,但名额太少。国子学的科目,主要是儒家经学、书算、礼仪。马可作为西方商人,对儒家经典中的深刻思想,一窍不通。他更喜欢和擅长的,是各种实用技术。

掌握一门实用技术,就能走遍中国,何必把考入最高学府当成人生的独木桥呢?

|