|

《西书东藏:中国文化名家的外文藏书》出版以来占据各大图书榜单,引起藏书者、书话爱好者的关注。该书记述中国现代37位著名学者、作家、文化人曾经读过、收藏过的西文书,这些书后来又都成为作者的藏书。作者细心钩稽书背后的历史,依据实物讲述名家的阅读和藏书故事,做“知识的考掘”,意在挖掘思想、观念、知识的脉络,实有思想层面深刻的意义。

在中国,对古籍的研究、书写很多,但对近代以来境内流传的外文书的研究,还没有过如本书这样的作品。作者选取的37位中国文化名家,第一位是1912年时35岁即被擢升为外交部次长的颜惠庆,最后一位是1949年时28岁正在美国耶鲁大学攻读博士学位的夏志清,他们均是在1912年至1949年这一时段中有过重要经历的知识分子。

近日,藏书报记者专访作者刘铮,畅谈“外文藏书”背后呈现的“大气象”。

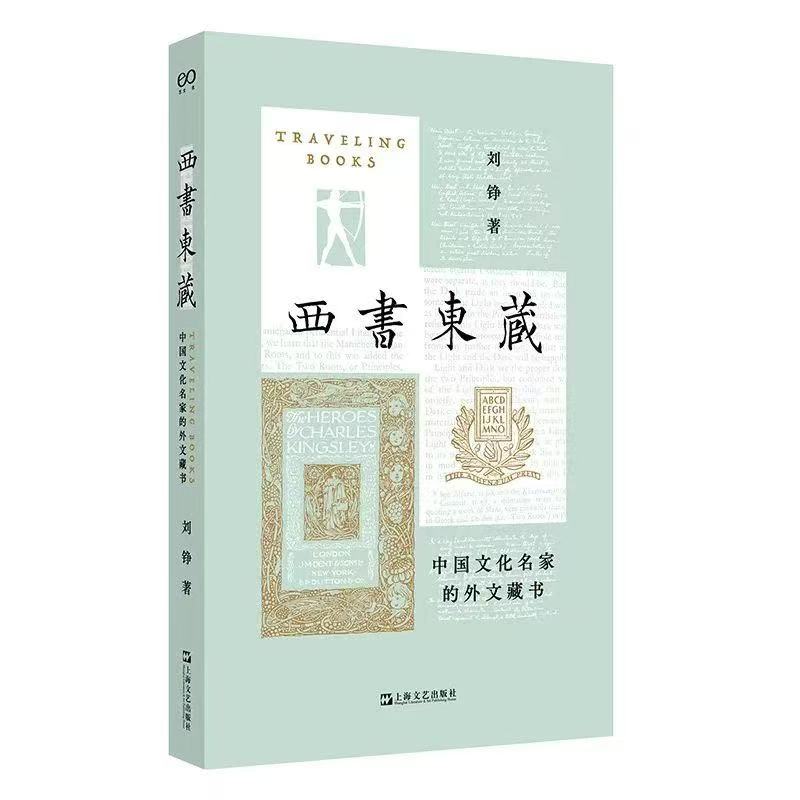

《西书东藏》

刘铮 著

上海文艺出版社

对谈刘铮,说说中国文化名家的外文藏书

《西书东藏》呈现的民国学界“大气象”

刘铮,笔名乔纳森。毕业于清华大学,现居广州。著有《始有集》《既有集》,编有《日本读书论》,译有《纪德读书日记》。凭《既有集》获第六届单向街书店文学奖年度批评奖。

藏书报:“中国文化名家的外文藏书”,您是如何建立起这个异于大众的版本视角,如何收藏到这些版本的?

刘铮:大约二十年前,一次我从广州飞到北京访书,布衣书局的主人胡同先生领着我到一家中国书店,受到了特别优待,让我在不向一般读者开放的内间挑拣外文书。当时见识尚浅,时间也不充裕,我在书店店员的严密注视下匆匆选了两种,其一是帕斯卡尔《致外省人信札》,一个18世纪印的法文版本;其二是“洛布丛书”版希腊文、 英文对照色诺芬著作两册,为学者向达先生旧藏。

这肯定不是我第一次买到名家旧藏外文书,但若要明确追溯源头,我猜,应该是一个至今记忆犹新的仪式性的起点。在这之后的很长一段时间里,我也仍只是信马由缰地买书、读书,并未着意考虑收藏类别的界定。一直到2016年前后,我才开始下力气搜集名家所藏的外文书,主要就是不厌其烦地在旧书网上蹲守、翻寻,为偶有的发现欣喜,忍耐一周又一周的一无所获。在网上购书,可能不像在书店里、在地摊边、在拍卖会上购书有那么多机关算尽,那么多刀光剑影。卖书人惜售、编造说辞因而取消订单的事儿,我当然经历过不止一次,但一笑置之可矣。毕竟,众鸟在林不如一书在手,就珍重自己得到的那一册就好了。

藏书报:与传统的书话集或版本研究著作相比,《西书东藏》在取材和写法上有哪些不同?

刘铮:我念初中二年级的时候开始读黄裳先生的书。多年来,读了那 么多谈书的文章,我还是觉得黄裳先生的书话写得最好。首先,他写的那些藏书是值得一写的。这话初听上去像是一句没有意味的废话,实则不然。事实上,我认为今人写的不少书话,其实可以不写,因为那些书往往并非稀见。而黄裳先生写自己的藏书,必择其精者、罕者,那些经名家递藏的本子,他往往只淡淡地、似不经意地提一句流转之迹而已,这就是所谓“举重若轻”了。从传统书志学的眼光看 来,《西书东藏》写这些书,恐怕有“举轻若重”的嫌疑。当然,时移世易,民间藏书的质量和形态也发生了很大的变化。由中国人自己购读、收藏的外文书,这个题目,以往还没有人专门记述成书,我从自家搜藏的旧籍里择取二三,尽量平实地写出其原委,不深描,不发挥。饶是如此,或仍不免“野人”之讥,也只好由他去了。黄裳先生书话的第二个优点,是他的笔锋常带着感情,有时温存,有时兴慨,偶有凌厉、凛若冰霜。书话为散文之一体,太质实,易流于枯槁,我希望它是润泽的。祈向如此,事实上到底做到了几分,还要留待读者评判。

藏书报:《西书东藏》涉及的名家都有哪些,他们的共同特质是什么?

|