|

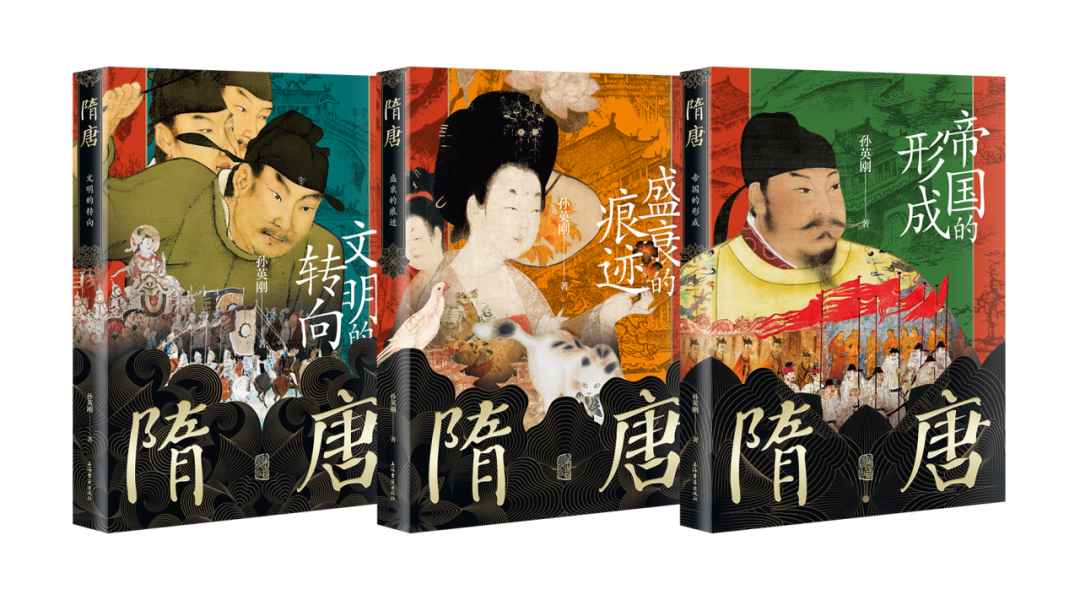

“孙英刚精讲隋唐史”(全三册)

《隋唐:帝国的形成》

《隋唐:盛衰的痕迹》

《隋唐:文明的转向》

128.00元/册

上海古籍出版社

2023年10月出版

隋唐史是中国古代历史长河因多元包容文化氛围造就多样奇观的历史时期,也是中华文明的转折点,其承前启后的意义格外突出。孙英刚的隋唐史著述带领读者穿破文本迷雾,回到历史现场,窥见历史真相一二。近期由上海古籍出版社刊出的孙英刚的隋唐史系列,分为《帝国的形成》《盛衰的痕迹》《文明的转向》三部,不仅是一套历史普及读物,更是一部兼具思想深度、学术价值和阅读趣味的作品。

一

回到历史现场,是作者创作的重要思想。在作者看来,历史现场即是历史的真实性,而所谓历史,往往由于各种原因被遮蔽于史家、文学家和当代影视化的事件形象之后。

其一是史料本身便是有选择性、矛盾性和带有时代立场的记述文本。”作者认为:“持官方立场的历史记载,难免会受到当时政治倾向、局势、权力结构和正当性的影响。”像李渊和李世民在太原起兵到攻占长安前,谁是主导力量,《大唐创业起居注》和《旧唐书》的记述就有出入。前者中李渊是主谋,后者中李世民才是功臣,不难看出《旧唐书》有弱化、矮化李渊之嫌,究其原因是李世民干预史书修撰,以此来守护自己的英明形象。作者通过多方史料对李世民祛魅,同时也让其英明神武以外的形象得到了全面的展开。宋人编纂的《新唐书》和《资治通鉴》因《旧唐书》记载李弘宽仁,放被囚禁的萧淑妃女儿出嫁,便推断李弘因此失爱于武则天,并将李弘之死归因于武。而《全唐文》和《旧唐书》所记载的原因则是痨病。所以,对于史料真伪的辨析,其实有时是复杂的,历史不一定被当代真实记载,同样不一定能为后世所一一看清。

其二是文学艺术领域创作的人物形象盛行,导致真实的历史原型被颠覆。“通俗文化对历史记忆的扭曲”的例子不胜枚举,像是高宗时期平定四方的一代战神苏定方,被元明清后的民间文学尤其是在后世影响重大的《隋唐演义》中被扭曲为构陷正义人士的反派人物。有时候,“通俗文化也会超过正史的描述”。狄仁杰被高罗佩在《大唐狄公案》小说中塑造成侦探式人物,名扬海内外,进而超越历史真实人物形象为大众所熟知,然而真实的狄仁杰并不以破案为主。包括作者认为唐高宗受武则天控制、李旦毫无称帝野心等流传甚广、影响深远的或扭曲、或夸饰的大众印象需通过史料辨析才能得到还原。

其三是更多信息互证中弥补了史料中历史信息的有限性缺陷。随着现代考古,诸多历史人物的墓葬得以重见天日,通过对比墓葬资料和传统史料,我们可以更深入地理解史料的不足之处。同时,这些墓葬资料也有助于我们更真实地还原历史现场,从而更准确地理解历史事件。19世纪末发现的阙特勤碑,上面刻有突厥语和汉语,让我们对后突厥和唐之间的关系有了新的认识,其上所载的汉文是玄宗撰写的悼文,感念两国父子情谊和对属国领袖去世的悲痛;突厥文则是突厥贵族提醒臣民警惕唐朝和汉人,以及表达自我认同消失或者被汉同化的悲痛。可以说,此碑的两种语言,展现了不同视角下对同一事件的不同看法,让我们得以摆脱中原王朝为中心的视角听到来自异族的声音。

其四是大众印象对于历史的塑造也是不容小觑的一个侧面。在历史的长河中,民众对于历史人物的认知常常被先入为主的观念所左右,对历史人物的评价往往缺乏客观性,导致那些曾经生动鲜活、立体饱满的历史人物在我们的记忆中逐渐被简化为刻板的印象,无法展现出他们的真实特性和复杂性。比如作者提到的历史印象里奢侈淫逸的隋炀帝、平庸无奇的唐高宗、二让帝位懦弱的唐睿宗、昏庸无能的唐德宗等等,在史书中只被论及一个侧面或是重大事件的作为,就此便生成了单一的形象留存在大众记忆里。而这也是历史现场中无法让读者看到人物全貌的原因。但幸有多方史料,我们得以在大众印象之后找到可以突破平面的路径,从而看到立体的人。

二

作者非常注重历史记忆的问题,书中反复提及:“历史是各种历史记忆不断竞争后留下来的东西。”而这其后所值得反思之处,或许是历史真相到底去往何处追寻?作者引用大量史料,还有今人依据新出土墓志、新出石刻等文献资料整理的《全唐文补遗》,以及敦煌文献,和现当代学者陈寅恪、荣新江等关于隋唐的论著,还不时穿插一些当代影视小说等,可谓博杂多样,还一度提醒,我们看到的是书写者想让我们看到的。作者穿透历史表象、辨析史料真伪、回到历史现场,正是为了还原这一时期的帝王将相,乃至小人物的“本真”样貌与风谲云诡的政治图景。

|