|

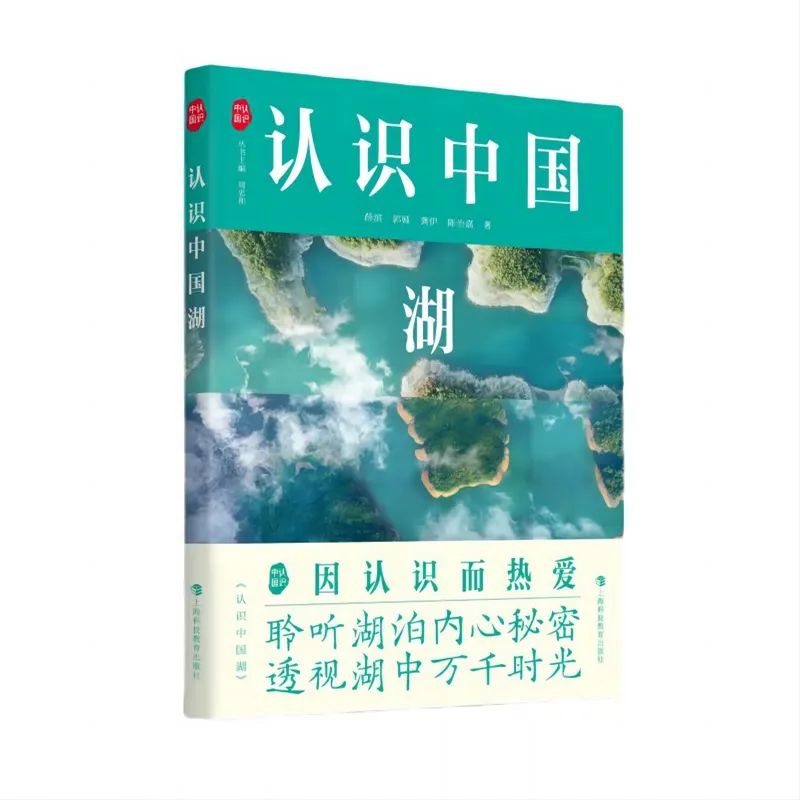

《认识中国湖》

2023年8月出版

上海科技教育出版社

2024年4月23日世界读书日当天,2023年度“中国好书”于北京揭晓,上海科技教育出版社的《认识中国湖》入选!今天,为大家带来《认识中国湖》一书的编辑手记,让我们跟随编辑的视角去看看“中国好书”是如何形成的!

对于编辑来说,每一本书的编辑过程都是一次探索新知的旅程。一本书慢慢成形的同时,也在带领着我们慢慢前行,我们获得的是比普通读者更深入的体验。

问道“湖语者”

做原创科普图书的编辑,工作里最难又最有趣的部分是提问。当我们面对学者多年积累的知识库时,要用一个个问题去确认事实、找到亮点。

“老师,鄱阳湖的面积数据和2020年水务网站公布的有点差异,我们采用哪个比较好?”“数据一直在变,鄱阳湖冬夏水面差别很大,水深也会变化。等等,我找下最近的论文给你看。”

“老师,关于湖泊沉积物和历史水位关系的那段描述有点太专业,能不能给我们再讲讲?我们听明白了,读者阅读起来也就不困难了。”“好的,最简单的说法是雨水多,冲入湖中的水流湍急,带来的颗粒物就粗。但是在解读颗粒物粗细和水位的关系时,情况比较复杂……”

类似这样的对话贯穿于《认识中国湖》的整个编辑出版过程中。这是一本融合科学与人文的青少年科普读物,围绕“湖泊”这个主题,涉及地质、历史、测绘、沉积、文学、生态、政策等方方面面,这就意味着我们需要核对、理解大量属于不同领域的内容。

于是,我们不停地查资料,也不断地提问。

中国科学院二级研究员、博士生导师薛滨老师,估计很多年都没解答过这么多问题了。参与创作的其他几位作者也没有想到,在交出了15万字的初稿之后,竟然还会被追着补充了那么多内容。作者团队都是科研工作者,他们往往白天忙着本职工作,晚上再来为这本书答疑解惑。书上短短几十字的句子,背后可能是作者、编辑上百字的解释交流和对若干篇论文的提炼。中国科学院南京地理与湖泊研究所的作者们在收到排版的电子稿之后,甚至全部彩色打印了一份并装订成册,以便在不同专业的参与者间流转审核,每个人在自己负责的科学内容上手写批注、确认照片的细节。当我们收到这本纸样时,上面留有了六七种不同笔迹的批注——互联网让身处南京、上海的作者与编辑两个团队顺畅交流,而传统的纸质稿件则给了我们实实在在的安心。

人文与科学的牵手

大自然的故事总是要与人的故事有交集,才能显出曲折跌宕。在策划“认识中国”书系时,给这个书系的定位是:科学与人文并重,思维方法与知识内容并重,讲好中国人、中国事。《认识中国湖》作为这个书系的第一本,我们对这种融合展开了尝试。

例如,中国湖泊在我们的文化血脉中留下了美好的印迹,既然古今诗文中有那么多关于湖泊的词句,怎可暴殄天物?我们为第五章“湖泊故事”中的每一个湖泊配上了从古诗词转化而来的标题。鄱阳湖是“人乘海上月,帆落湖中天”,洞庭湖是“遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺”,巢湖是“万顷茫茫一镜平,老蟾飞影出沧溟”, 西湖是“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,洪泽湖是“湖宽一面青嶂开,立久万仞高寒来”,太湖是“三万六千顷,千顷颇黎色”……不过,古代诗人无法看到湖泊诞生之初的壮丽情景,无法看到湖中水生生物的生存竞争,无法看到它们在流域尺度上的作用和位置。而对于身处现代的读者来说,湖泊的形象更为立体,在传统文化的加持下,湖泊更是美出了新意境。

在和作者老师来来往往的问答里,我们越来越清晰地意识到,湖泊这个主题下,有更多内容可以挖掘。湖泊之美不仅在其风景如画,也在于它们蕴含的远古信息、养育的丰富物种、提供的生态价值,以及为中国人民创造的财富。我国前辈湖泊学家在艰苦的自然环境中,筚路蓝缕,开展湖泊基本数据调查、勘探矿藏、探索水产养殖……正是他们的科研工作逐渐揭示了湖泊层次丰富的美。我们从作者的原稿中,把这些故事提取出来,通过版式设计着重处理,成为贯穿全书的一条闪亮的线索。

科学很美好,文化很美好,科学家的精神也是——在“湖泊”这个话题上它们和谐地融合在一起。

捕捉“五彩斑斓黑”

在改稿过程中,薛滨老师有时候会不放心地问:“我们这样写行不行?这么写有没有说清楚?读者能不能明白?”我们总是回答:“您不用太担心,顺着您的思路,只管往下写。”是的,作者可以尽量用自己熟悉的语言来写作,而编辑负责用读者喜爱的、能容易“消化”的方式来呈现。

|