|

日月其迈,时盛岁新。在即将挥手作别收获满满的2023年,迎接充满希望的2024年之际,《中国新闻出版广电报》发布了2023年度优秀畅销书排行榜。

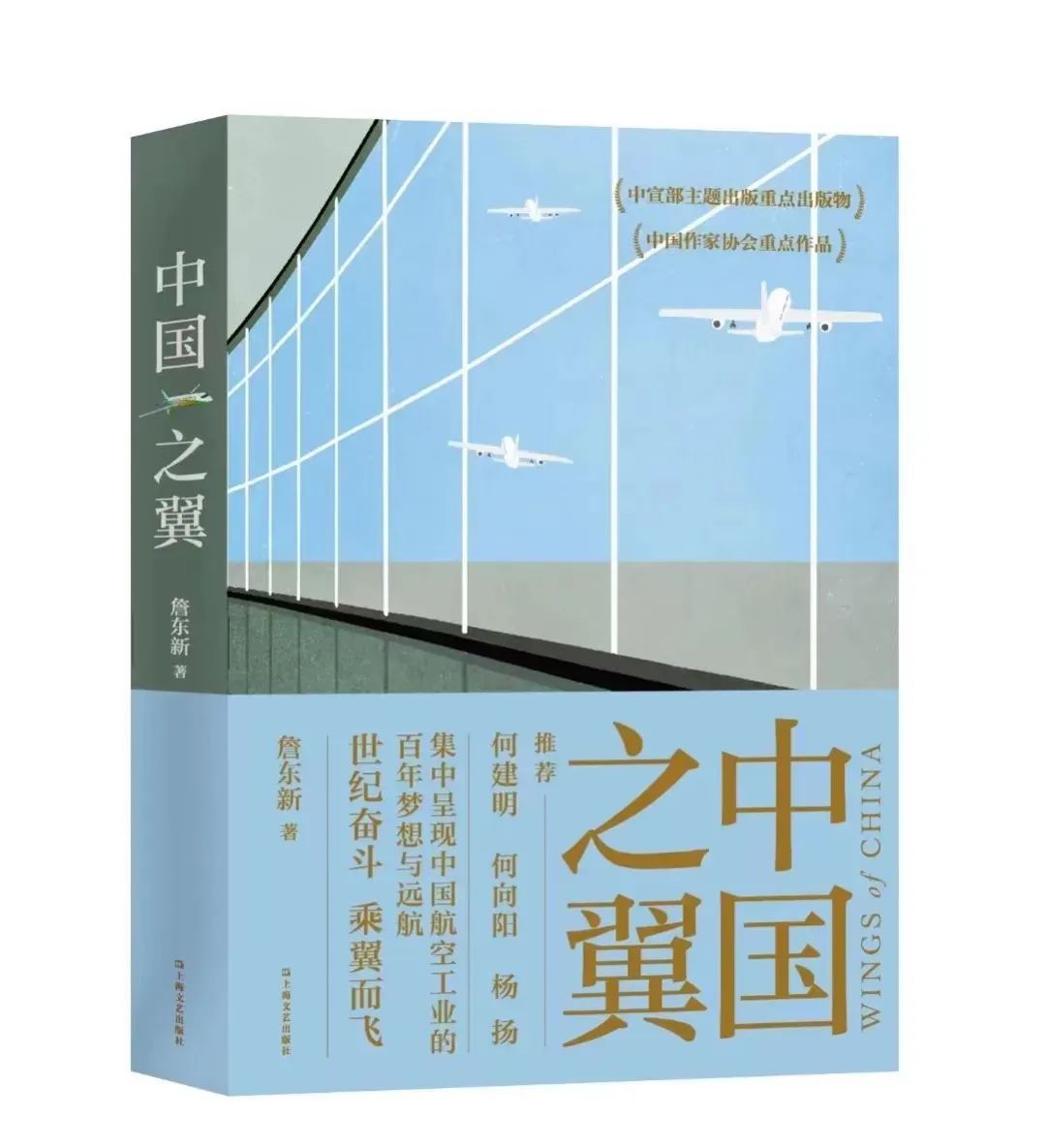

上海文艺出版社《中国之翼》入选。

《中国之翼》

詹东新 著

上海文艺出版社

精彩选摘

文/詹东新

百年后,我们风轻云淡地点评前人,二百年后,后人也能居高临下地点评我辈。

写过了冯如、杨仙逸、巴玉藻、王助、曾诒经、徐舜寿、张阿舟等一批海归航空精英,我很想写一位女性,后来的航空理论界巨子陆士嘉。她与力学大师犹太人冯·卡门同辈,师从空气动力学之父、德国物理学鬼才普朗特—所谓一代宗师,也许一半是“疯子”。由于这层逻辑,她的小学同学、同龄人钱学森,应当尊她为“师姑”。

士嘉书院

听说我写陆前辈的文字,十多年前从北京航空航天大学毕业的王女士兴冲冲地找来不少图片,又神秘兮兮地说,这是北航陆士嘉实验室的内部照片,独家。又说,陆教授是个纯粹的学人,不追逐时兴,踏踏实实做学问,实实在在教书。有鉴于此,北航将流体力学实验室冠名为陆士嘉实验室,以示怀念。

我在航空学界混迹多年,对陆士嘉并不陌生。从地域概念分,陆士嘉、钱学森和我同属杭州市人,她的祖上萧山,我的家乡富阳,算是近邻。但我对小王发给我的陆士嘉实验室的照片依然兴趣盎然,赶忙打开手机,翻阅起来。

共有五幅头像照,三个外国人,两个中国人,其中四个男人,一个女人,都是航空航天系名震寰宇的人物,依次为儒科夫斯基(俄国)、路德维希·普朗特(德国)、冯·卡门(美国)、钱学森及陆士嘉。相片上唯一的女性蓄着短发,架副眼镜,目光深邃地瞧着远方。

右边有文字注释:陆士嘉,著名流体力学家、力学教育家,师从流体力学大师普朗特,长期从事空气动力学和航空工程的研究和教学,倡导漩涡、分离流和湍流结构的研究,是北京航空学院的筹建者之一,创办了我国第一个空气动力学专业,为发展中国力学事业和培养航空工业科技人才作出了贡献。

王女士又来电话,说晓得吗,北航还有“士嘉书院”,已有学生毕业。我说当然晓得,那是以陆士嘉命名的书院,书院创办于二〇一七年,以陆士嘉先生为榜样,讲好士嘉故事,传承士嘉精神,厚植大师大爱文化;以培养航空航天领域领军人才为目标,要求学生具有高度国家意识,学识一流,胸怀寰宇,致真唯实。

书院以“强化基础、突出实践、重在素质、面向创新”为方针,在一二年级强化通识教育,实行宽口径、大平台、导师制、社区化的专业设置与培养方式,竭力为学生打造厚实的价值链、能力桥和知识港。一大堆学术化的词汇。

在大学下设某人书院、实验室,建某某楼,中外古今皆有。有的靠政治名望,有的靠捐钱捐物,而士嘉书院是以陆先生的学识、学品、人品垒起的书院,自然比金钱堆砌的更有审美价值。

陆士嘉幼年时代颠沛流离,但聪明异常。一九一八年,七岁的她轻松考进当时北京第一等的小学—师大一附小。读高小时,和钱学森、张维同班,十八岁的邓颖超是他们的老师。

陆士嘉十二岁,考上北京师范大学附中,一九二九年进入北师大物理系,为该系唯一的女生。考虑到国与家内忧外患,她寄住舅舅家,为节省计,采取半工半读的方式学习。

但这并没有影响她的学业品质,四年后,这唯一的女性以物理系第一名的成绩毕业,进中学当了老师,月薪不低,每月一百二十元,快接近大学老师的薪资了。

但她觉得北师大的天花板不够高,胸中的知识不足以托起她心中的梦求。她向友人筹到了点钱款,决定自费出国深造。

去德国后,陆士嘉师从科学狂人普朗特,那可是当时最顶级的科学家,空气动力学界一代宗师。陆士嘉戴上博士帽的那一刻,英姿飒爽,风华正茂,无论留在欧洲还是西渡美国,都会有更好的实验室开展研究,在更高级别的刊物发表论文,也将有更宽大的施展舞台,说不准就成了另一个居里夫人。

但她毫不留恋,在简陋的实验室做实验,在简陋的教室里握起教鞭,无怨无悔一辈子。这在当前有些人眼里是难以想象的,但陆士嘉做到了,而且做得波澜不惊,心如止水。为这样的科学家开设书院和实验室,没有哪位有识之士会不爽。

……

女先生

新中国成立后,陆士嘉以其在流体力学上的高原地位,成为国内最重要的航空科学家之一。

在清华第一次教授会议上,驻校军代表宣布即日起取消原清华大学关于“夫妇不能同时任教授”的规定。次日,陆士嘉便收到了清华大学航空系教授的聘书。以后,她又成为北京大学的兼职教授。

有人开始称她为先生。随着年龄的增长,称呼她为先生的人愈来愈多,多数和她交往的以及她的学生都尊她为“陆先生”。

|