|

*以下文章来源于光启书局 ,作者阿光

水池——用来洗拖把。

洗手池——用来洗毛巾。

一只灰色拖把——用来拖地板。

一只长方形墨绿色水桶——装水及常用的清洁工具。

尘推杆——清除玻璃、镜面灰尘。

……

还有氯水、化泡剂、尘推油、洁厕液、玻璃清洁剂等等十多种熟悉但可能叫不出名字的清洁用品和工具。

“你可能难以想象,在深圳高级写字楼,一个保洁员要完成他的工作,需要将近三十种工具。”

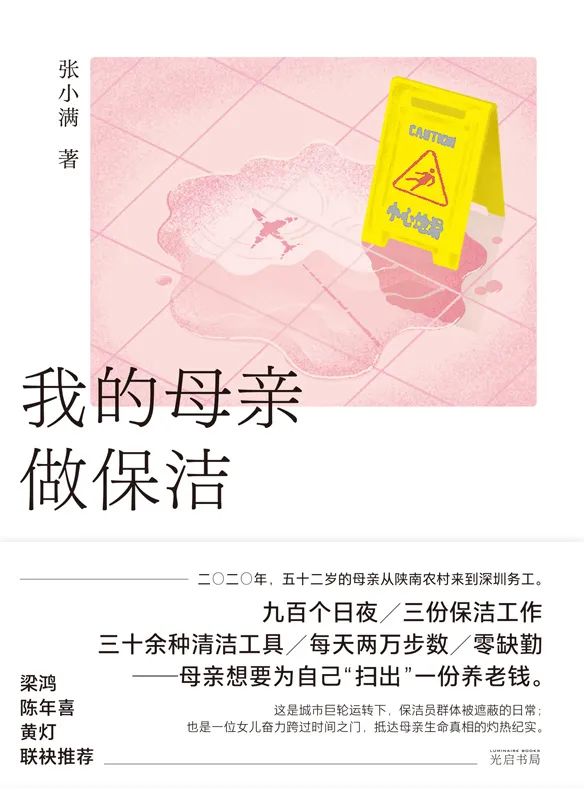

九百个日夜,三份保洁工作,近三十种工具,每天两万步,零缺勤——保洁员春香阿姨想要为自己“扫出”一份养老钱,这也是“我”母亲的工作日常。“我”把它们记录下来,终于在2023年出版——《我的母亲做保洁》。

《我的母亲做保洁》

张小满 著

定价:59.8元

上海人民出版社·光启丨2023.11

来深圳的理由:挣一点养老钱

2020年,52岁的母亲春香失业了。她的左腿在三年前因为常年过度奔波患上了滑膜炎,康复之后也很难再跟原来一样卖力气工作挣钱了。半辈子辛勤过来的母亲闲不住,但因为左腿的缘故,老家的力气活儿总是干不长久。彼时,女儿小满刚好有个工作空档,便希望接母亲过来深圳,也许母亲可以来看看外面的世界,看看她在深圳的生活。

小满说服母亲来深圳的理由是:我帮你在深圳找一份工作。

从没来过大城市的春香,之前去过最远的地方是河南洛阳。这个“劝说”让她花了两个月的时间做决定。面对亲人们的忧虑和阻止,女儿告诉她:“妈妈,你怕什么?以前外出打工的时候,你的口头禅可是‘我怕个屁!’”

终于入秋的时候,在女儿小满的劝说下,她决定和丈夫一起南下,希望能在超级城市深圳获得一份体力活儿,为自己“挣一点养老钱”。

只有小学三年级文化水平的春香识字不多,还患有腿疾,可选择的工作类型十分有限,一家人经过一番商量与寻觅,最终在离家不远的购物商场内为春香找到一份保洁工作:每日工作八小时,早七点至下午三点,月休四天,月薪2500元,无五险一金,刚刚超过深圳全日制劳动者最低工资水平2200元/月。

这份薪水每月汇入春香的工资卡中,小满在《我的母亲做保洁》中写道:“人生中第一次,母亲拥有了自己的职业名称:保洁员。虽然只是一名保洁员,她还是很开心终于找到了工作,满心期待着拿到工资的那一天——那将是第一次,她的工资以准时到账的方式打进银行卡里。此前她每一次拿到的工钱,都是现金。”

就这样,母亲春香开启了自己在深圳的打工生活。

保洁员是城市的高级美容师

三年的时间里,母亲春香先后在超级商场、政府大楼、高级写字楼三个场所从事保洁工作,也因此认识了一批在这座城市里努力打拼的工友。

在商场里负责负一楼和负二楼四个女卫生间清洁工作的海棠阿姨,每天上班16小时,和7个工友挤在一间房。没时间做饭的她,常常捡拾商场面包店当天卖不完的面包吃,还把捡来的面包送给过母亲。“零差评”的老董,他负责商场负一楼和负二楼男卫生间的清洁,从早上8点至深夜11点,卫生间每小时就要保洁一次,老董几乎没歇息,连轴转。作为唯一一个从未被投诉过的保洁员,老董除了得到经理的当众表扬之外,再无其他物质奖励。

借由母亲春香的观察与叙述,小满也得以窥见城市运转背后,维系着它的“体面”与“洁净”,却几乎隐形般的保洁员群体——“保洁员是商场的隐形人,站在边缘处。商场对干净近乎失控的追求是通过保洁员的个人时间被严重剥夺而实现的。老董的时间被压榨到极致。”。

他们是一群用体力劳作填满超长工作时间的外来务工者,在深圳这座包容万象的城市中寻找自己的生存空间,与污渍、垃圾为伴,支撑起城市文明对整洁细节的无限追求。他们落脚城市的初衷是如此相似,一路走来的人生又与时代发展的轨迹紧紧捆绑。他们在深圳寻找自己的生存缝隙,有自己的生活圈子,知道如何寻找机会,很清楚自己在整个阶层划分中的地位,用一种贬低自己的语气谈论着他们所做的工作。他们是一个庞大的群体,是城市的高级美容师,却总是处在城市生活的边缘,城市的“整洁”“舒适”“便利”几乎与他们无缘。

绝大多数保洁员按年龄划分标准,均已步入老年,而与此共生的现实之一是,绝大多数的他们在这个年纪依然在托举家庭,为儿孙提供经济支援。他们为了子女有机会获得更好的人生而“牺牲自我”,但大部分子女成年后的生活却离他们的期望很远。这种两代人之间的无奈隔阂,也真实地反映在小满与母亲的日常相处中。

|