|

认识吴猛,源于一场即兴戏剧。这种戏剧形式可追溯到十五世纪的意大利,鼎盛时期,热度能与黑死病一决高下。到现代,被包装成具有“解压、唤醒灵感”的功能,流通起来愈发理直气壮。每年逢心理健康月,学校都会组织几次,我和吴猛参加的是同一场。

在即兴戏剧的第五个环节,主持人将每四人分为一组。根据观众提议,演员获得各自角色,四人方阵的每条棱边轮流表演。吴猛扮演的是“死神”,与他左右搭戏的分别是“白娘子”与“Siri”。死神和白娘子演了一段职场戏,大致是见白娘子堂堂一介名妖,被埋没在雷峰塔下,就想挖她去西方当天使。戏里的死神巧舌如簧,一则台词极富逻辑,向白娘子陈清利弊,指出她的能力、职业操守,以及被职场PUA的现状;二则声情并茂,法海听了都动容,绛珠草听了哭到淹死。然而,死神的戏力似乎在下一场里耗干了。当他面对Siri时,竟久久吐不出词。Siri本就是个需要对方推动的角色,见此情境,亦不知所措。双双发愣片刻,死神忽然走到舞台中央,念起一段莫名其妙的独白:

这两三年里,我经常梦见一列火车。绿皮的,很长,有些窗户开着。火车停在一条铁轨上,旁边是麦田,好像还有一些枯掉的花,天太黑了看不清楚。火车一直停着,没乘客来,也没发动过。但昨天晚上,火车居然向前动了。非常缓慢,是蚂蚁都能逃开的速度。它像在思考着什么……

台下的观众都看呆了。这没什么问题,假如对艺术存点敬畏之心,看呆就是一种狂喜状态。但死神似乎有点不适,他期待着台下的回应。于是,他补充说,我说的都是真的,这不是戏剧。台下掌声热烈起来。在戏剧中高呼“这不是戏剧”,他简直像贝克特剧作里的人物。一个以为自己将死的人,一个没料到自己会在荒诞中永生的人。

我以为活动就此结束,正准备走出阶梯教室,吴猛忽然追了出来。他眉毛拧成一团,满头汗涔涔。很明显,随着观众离席,颁发给他的死神身份已经失效了。吴猛说,师姐你好,我也很喜欢写小说,可以加个好友吗?我说,你好,我并不喜欢写小说,但我确实在写。我扫你吧,别人扫我的话,我经常点开的是付款码。吴猛随我走上林荫道,一路不说话。为了不重蹈Siri的覆辙,我只好主动引导话题。我问他,你写什么类型?他说,什么都写,包罗万象,宇宙洪荒。我问,喜欢哪些作家?他说,没有,我觉得都不如我。我又问,一天写多少?他说,精力好的时候,一天写过十二万,但不是每天都写。我倒吸一口凉气,牛逼,你是天才,中国版芭芭拉·卡特兰。他说,不认识这人。我笔名叫吴猴儿,用来平衡我的真名,人不能太猛,这是中庸之道。我说,真厉害。我宿舍就在前面,再见。

当天夜晚,吴猛给我发了一篇280万字的小说《1999》。我往下划几章,手机屏幕频繁卡帧。我故意拖延许久,半夜待他入梦,才斟字酌句给他留言。我说,小吴,光阴似箭,这样的篇幅恐怕会射死读者。能否先给我看一些中短篇?此前你提到投稿,以我的经验,从短篇开始发表更容易。如有合适的,我也会推荐给编辑。第二天,吴猛又发来一组由《聊斋志异》改编的小说。我读完《叶生》,困意汹涌,睡醒又打开《小棺》,读不到几行室友回来了。室友说,今晚6点寝室楼停电,你有备用手电筒吗?我说,我找找看。我一边在书桌上摸索,一边琢磨吴猛小说的问题。第一,他改编的幅度太小,像个拿一把指甲剪去修园艺的失败园丁,说他纯粹做了古文翻译也不冤枉。第二,他语言很糟糕,用词粗糙不谈,他最致命的毛病是缺乏和语言的固定距离。他仿佛一台输入许多烂句子的电脑,凭惯性将文字凑在一起,不时出现“她哭得上气不接下气”“把匕首送入胸口”之类的摘取式语句。第三……室友问,你找到了吗?我反问,找什么?室友加快语速说,可以照明的器具啊,蜡烛也行。我说,我有个前男友总送我香薰蜡烛,各个味道都集齐了,无花果最好闻,像白垩纪时代被割开的树皮流下的奶油味。室友说,后来怎么分手的?我思考了五分钟,通往回忆的街道正因早高峰而堵车,于是我只好承认忘了。我说,不过我记得分手闹得很难看,他砸了一个热水瓶,内胆银片碎了遍地。我捡起最大的一片,形状如海豚,映出我哭泣过量引起的黑眼圈。室友说,好可惜。我点头,把吴猛和他的小说忘得一干二净。

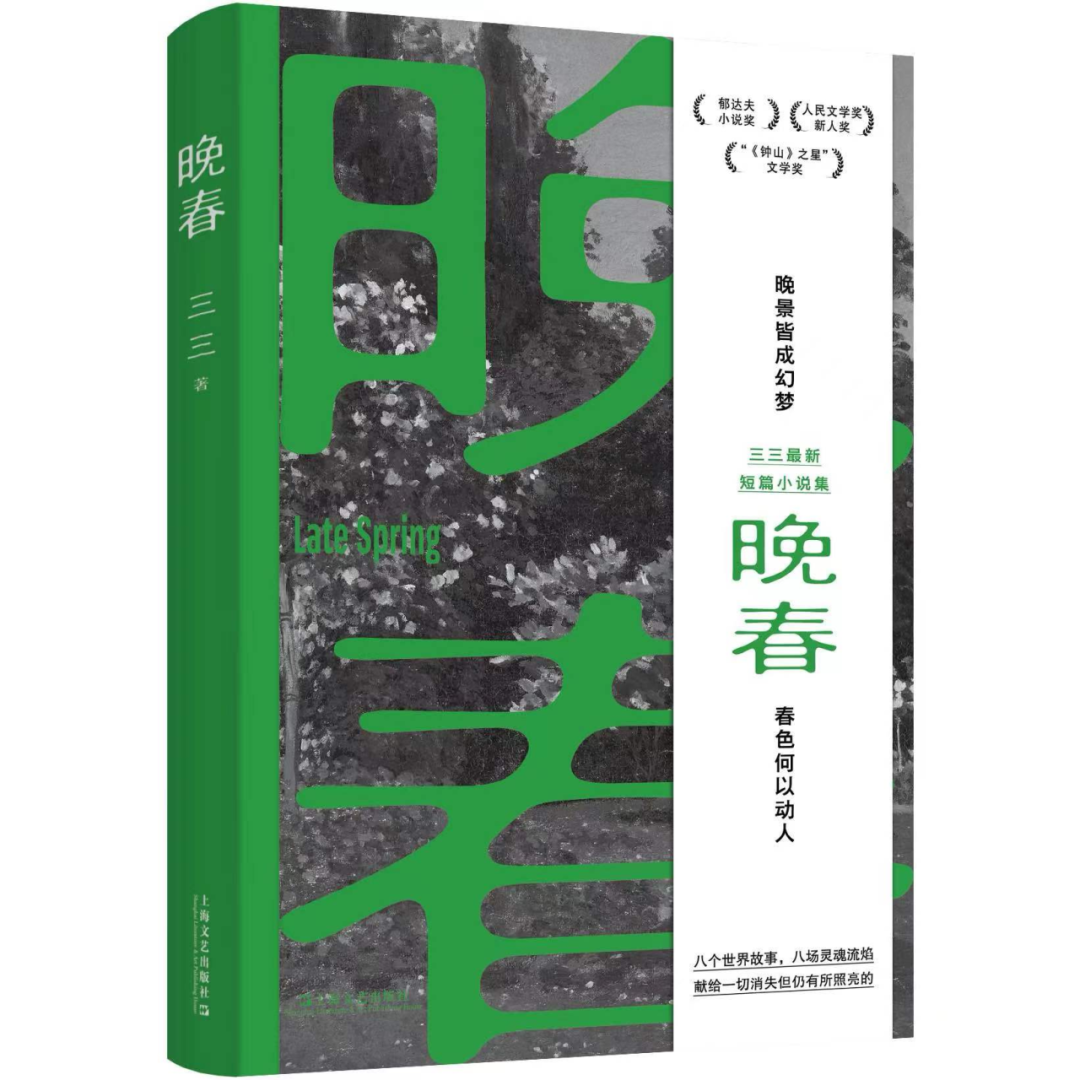

《晚春》

三三 著

上海文艺出版社

父亲信中所说的危难,是真实还是妄想;四人的潭柘寺之旅,在黄昏闭馆后通往何处;九十年代的法国留学生,过着怎样一种生活;土耳其的夜月下,鸣奏着神秘的吉普赛之歌……晚春将至,野火烧亮每一处渊林。晚景皆成幻梦,春色何以动人。八个世界故事,八场灵魂流焰。献给一切消失但仍然有所照亮的。

|