|

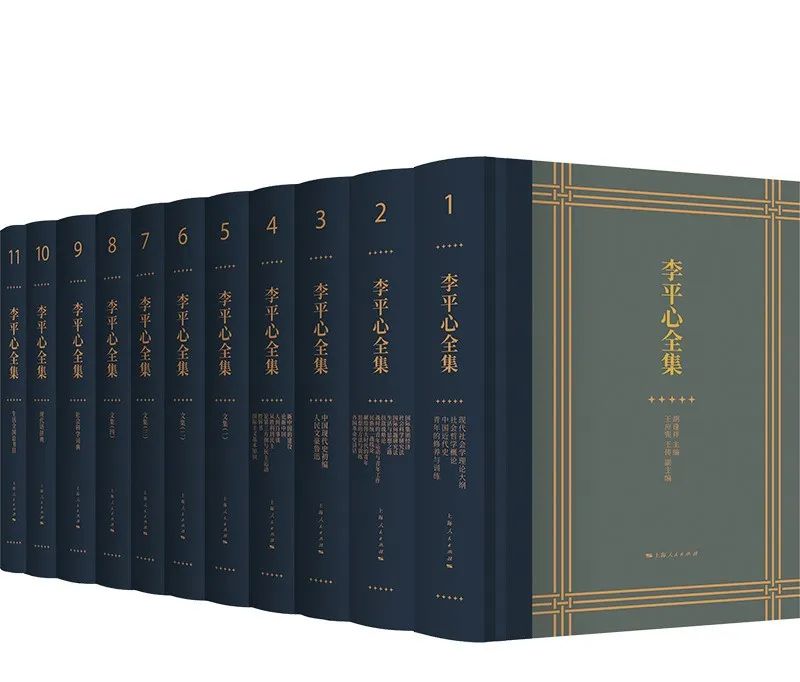

《李平心全集》(全11册)

胡逢祥 主编

王应宪 王传 副主编

定价:2800.00元

上海人民出版社

这部《李平心全集》的推出,距作者不幸离世已整整五十六年了。我们深感,这些历经岁月洗磨而光彩依旧的文字得以汇聚成编,不但对这位中国现代新文化战士的英灵是一种告慰,也将长久地为后学的立身治学提供有益的启示。

为便阅读,这里,谨就作者的生平作一扼要说明。

李平心(1907—1966),江西南昌东乡大礲村人,原名循钺,改名圣悦,后多以笔名“平心”行世。其青少年时代,正值国内思想界革命风潮迭起之际,从1915年兴起的新文化运动到“五四”爱国运动,无不一次次叩击着他年轻敏感的心灵。

1925年2月,他离乡到南京与同学结伴补习自修,并于8月考入上海大学社会学系。当时的上海,正是“五卅”运动爆发的中心地带,中国民众经历的苦难及在这场反帝斗争中表现出来的巨大勇气和力量,使其思想受到极大震撼,由此立下了救国济民的人生宏愿。后来,他曾多次在有关文章中谈到这场斗争的历史意义:五卅运动第一次把打倒帝国主义的呼声由通都大邑传遍穷乡僻壤,千百万民众由此卷入民族解放的巨潮中。那无数参加反帝的基本群众,同时也就是反封建的主力部队。五卅运动用空前的紧张程度与速度把千百万群众训练出来了,这件事对于民族革命运动该有何等重大的实践意义。这一深切的认识,显然包含着自己切身的感受。

上海大学实际上是当时国内革命党人传播火种的重要基地,第一次国共合作期间,共产党人李大钊、邓中夏、蔡和森、瞿秋白、蒋光慈、恽代英、萧楚女及一批国民党左派人士先后到校讲演或任教,宣传社会进步学说,在青年爱国学生中产生了很大吸引力。特别是该校的社会学系,公开“对马克思学说作系统的讲授,并以讲学与行动相结合,在当时中国大学中更属创举,因此颇具号召力,大学部学生中,社会学系竟占十分之六”。这里的学生可以自由订阅《向导》、《新青年》、《中国青年》、《社会进化史》(蔡和森著)、《现代社会学》(李达著)、《科学社会主义》(熊得山著)等进步书刊。开设的课程包括社会科学史、国际共运史、辩证唯物主义、马克思的《资本论》等,并允许各种观点展开自由辩论。教学之余,学校还鼓励学生走出校门,积极参与社会实践,如担任全国和上海市学联以及济难会等团体工作,举办平民或工人夜校,上街宣传革命,组织人员配合工人纠察队工作等。这些,都大大丰富了学生的阅历和社会活动能力。就在这种氛围下,平心开始了对马克思主义理论和社会科学的系统学习,并尝试运用唯物史观考察社会问题,写下了《现代妇女与现代家庭制度》等论文,对当时压迫妇女等种种不良制度及其社会根源作了鞭挞,表达了改造不良习俗的强烈意愿。也正是在这一阶段,平心开始受到校内共产党人的影响和教育,逐步走上了革命道路。

1927年2月,平心在大革命的洪流中正式加入中国共产党。“四一二”政变后,他不顾白色恐怖的重重围困,遵照党组织的指示,奔波于浙江、福建、江西、苏州和上海等地,从事革命活动。1928年4月,因叛徒出卖,遭国民党当局逮捕入狱,半年后始经保释回南昌乡下。1930年5月重回上海。次年1月,因所在工作的中共全国苏维埃代表大会准备委员会遭反动当局的破坏,与党组织失去联系。

难能的是,在经历了如此惊心动魄的事变后,平心并没有胆怯地从人生舞台上退缩,更没有表现出丝毫的消沉与颓废,而是凭着对国家和民族的一片挚情与坚强毅力,刻苦自厉,继续坚持在马克思主义理论的指导下从事学术研究和各项社会进步事业。

自1920年代末起,平心就顶着国民党当局布下的高压,开始致力在思想文化界传播马克思主义,翻译了《社会主义词典》(Angelo S.Rapoport原著,启智书局1930年版)和《资本论》第一卷(1929年译,后因故未能出版)等。其公开发表的文字,也始终贯注着这一主旨。在不少论著中,反复强调:历史唯物论“已经给予我们研究社会的生活基础一个有力的启示,根据这种观点去判断一个社会的政治、文化与观念形态,我们就可以把握住该社会的生活的核心”。。并先后撰写了《论形式逻辑》、《什么是辩证法》、《论真理》、《论思想》、《物质与精神》、《生产力与生产关系》、《论文明》、《关于社会科学的根本认识》、《科学社会主义的特点》等,深入浅出地向人们讲解唯物辩证法与历史唯物论的基本原理。其广涉社会科学各领域的论著,更是通过自己的研究实践,走出了运用马克思主义世界观和方法论治学的崭新之路。

|