|

本文摘自《龚继先口述历史》,回忆了龚继先对自己艺术之路的探寻,以及和中国画大师李苦禅、李可染、叶浅予等的渊源。从中也见证了中国百年来的历史变迁,对研究中国近代美术事业的发展极具价值。

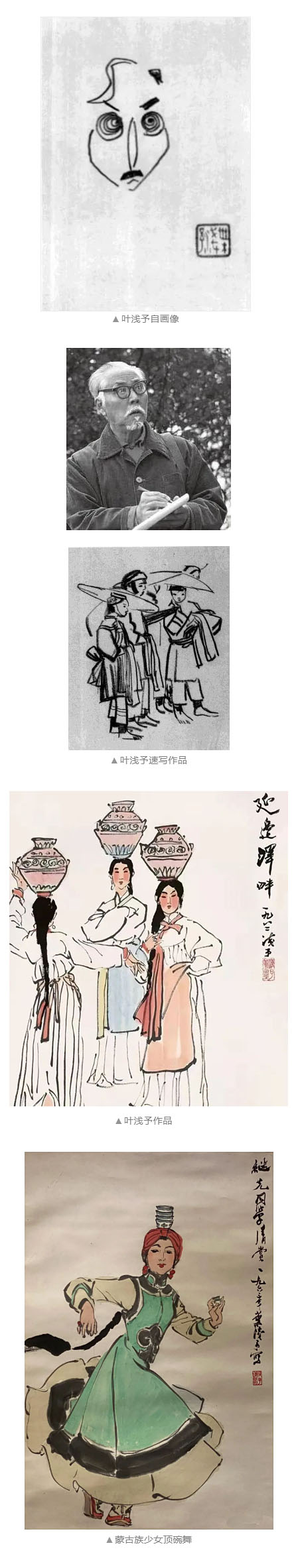

叶浅予先生1947年到北平艺术专科学校任教,1954年开始担任中央美术学院中国画系主任,前后在央美工作四十年余。我们入学的时候,叶先生刚满五十岁。印象中,他始终忙忙碌碌。自己搞创作,编写出版艺术理论书籍;管理国画系的教务,邀请大江南北各路名家来给我们上课;亲自教我们速写课,带我们外出采风和写生;安排我们下乡劳动,有时还亲自带队……

叶先生首先是位出色的画家,人物画大师。他的人物速写堪称一绝,笔法轻快,寥寥几笔,轻松勾描,一个鲜活人物便栩栩如生,跃然纸上。他给程砚秋先生画舞台特写,同行看了赞不绝口。茅盾先生的《子夜》、老舍先生的《茶馆》,很多名著都请他画插图。他还能抽出时间来搞美术理论研究,先后出版《画余论画》《画余论艺》《怎样画速写》《我的漫画生活》,至于近些年别人整理出版的《叶浅予速写集》《叶浅予人物画讲义》《中国画色彩研究》那就更多了。

叶先生是央美能者多劳的典型代表,作为一个美术教育家,他在中国现代美术教育的重要阶段,在中国美术最高学府担任国画系主任,国画教育的掌舵人。他的理念和行为直接影响着当时以及后来很长一段时间央美的艺术走向。

在美术教育方面,叶先生有三个目标:培养艺术人才、建设教师队伍和弘扬民族传统绘画。

叶先生说要为中国培养最好的国画人才,他探索并实践出一套现代中国画教学体系。概括地说就是传统、生活、创造三位一体,以及临摹、写生、创作三结合。“文革”结束后,我们已经毕业多年,听说他主持研究生班学习,又发展出“吞吐古今、涉猎中外、自学为主、启导为辅、尊重个性、鼓励独创”的二十四字教学方针。

按照叶先生的教学观念,央美的学生,要做有深厚文化修养的艺术家,画一手好画,而非只知道画技的画匠。因此他要求我们广泛学习,提升人文修养和金石修养,以求学识渊博。大一时给我们安排哲学课,教材用艾思奇的《辩证唯物主义和历史唯物主义》、王朝闻的《以一当十》。他要我们先端正世界观,构建正确的艺术态度,才能起步走进艺术的殿堂。为使我们博采众长,他不遗余力请来大江南北,各大流派的知名画家,来给我们上课、开讲座。

开学第一课,叶先生亲自来给我们上。他首先强调纪律,这些要求我至今犹记。

他说:“第一,必须守时,不得无故缺课;第二,画具用完,要及时清洗干净,画具干净,画出来的画才能干净;第三,不允许甩笔,决不能把教室墙壁甩成万花筒。谁要是做不到,就请到教室外面去,不许上课。”叶先生对我们提要求,他自己首先做到。每次上课都很准时,从不迟到。他认为好的绘画习惯影响创作。这又是叶先生作为美术教育家的思想体现。

我记住了叶先生的话,时至今日,盛颜料的碟子,用过的毛笔,一定会在第一时间清洗干净,我也从不甩毛笔。多年来,习惯成自然。我的很多同学都一样,这是叶先生留在我们身上的教学痕迹。

他教我们速写课。他的速写既有功力,又见美感。他强调中国画的造型基础是速写,而非时下流行、看似层面很高的素描,说素描很好,但它不是中国画的结构基础,中国画重线条结构,而非光线变化,中国画入门的道理就在于此。这是叶先生的原话。

叶先生兼教我们人物画。他讲中国画的色彩,带我们去看壁画,分析造型,给我们讲中国画理论方法。他喜欢任伯年,把任伯年的作品带到课堂上让我们欣赏,给我们分析讲解。

他教我们怎样看画,册页怎么看,手卷怎么看,一幅画怎样打开,怎样收起,都一一示范。我刚毕业的时候,上海人美社派我去博物馆实习,每天收挂南京博物院运来拟印刷出版的珍贵藏画。老师傅们看到我打开和收起画卷的手法,赞叹夸奖,问我哪里学来的。这不就是跟叶先生学来的嘛。欣赏书画最基础的入门方法,是叶先生教会我们的,那么用心,事无巨细。

叶先生教会我们怎么看画后,曾带我们去拜访老舍先生,去看老舍藏画。他和老舍先生是挚友。我也因此见过老舍先生。

建国后老舍先生在北京住过的地方有十多处。我们当时去的是迺兹府丰盛胡同10号,老舍在那里居住时间最久。一座普通四合院,硬山隔檩,正门坐西朝东,灰瓦门楼,院内两株柿子树,老舍因此给小院取名丹柿小院。

两株柿子树每年入秋结果,黄澄澄一树果实,看上去喜庆吉祥。中国美术馆收藏有于非闇先生一幅工笔国画,画的就是老舍院中的柿树,当年于先生曾来此院对树写生。

我们走进老舍家的客厅,里面有书橱、古玩架,古色古香,文气浓郁。除此之外,用“两多”来概括最合适,花多,画多。客厅的西墙像一面小画廊,专门挂画,每次挂出来十几幅,都是名家佳作。据说,老舍好客,家里经常高朋满座,观画成了必不可少的雅趣。他在世时,这些字画每隔一段时间就换上一批,每换一次,老舍总要驻足半晌,细细观看。

|