|

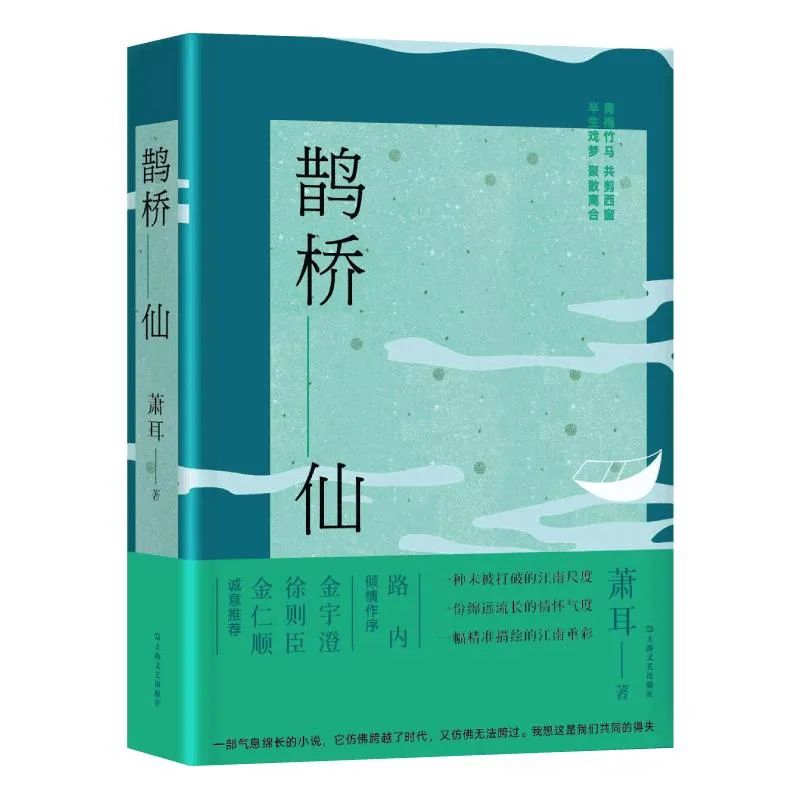

《鹊桥仙》是杭州作家萧耳最新长篇小说,首发于《收获长篇小说2021春卷》。

在本书中,我们能看到青梅竹马的流年,半生戏梦的心事,梦回江南烟水路的往事。

茅盾文学奖获得者金宇澄评价其为“一幅精准的江南重彩图”。

它让我们感受到一种未被打破的江南尺度。

本次单行本出版,与《收获》版本略有不同,作者在原版本上做了部分修订。

接下来,就让我们真正地走进这本小说吧。

《鹊桥仙》

萧耳 著

上海文艺出版社

“它仿佛跨越了时代,又仿佛无法跨过”,这也许是我们这一代人共同的得失……

《鹊桥仙》是杭州作家萧耳最新长篇小说,首发于《收获长篇小说2021春卷》。小说追忆运河边的大码头——江南古镇栖镇的纷纭往事,从二十世纪六七十年代写到新世纪,青梅竹马的一小群人,先后走出栖镇,此后各经人事,风筝的那根线仿佛要断,却又没有断……多年以后,看似繁华不再的江南古镇,再次成为昔日发小们的人生舞台。一场场婚礼与葬礼,一次次聚散离合之间,社会万象奔涌而来,亦可谓“往事成心事,流年似他年”。它被茅盾文学奖获得者金宇澄誉为——“给读者打开一幅精准的江南重彩图”。

作者简介

萧耳,作家,媒体人,高级记者,江南人氏,现居杭州。曾为多家文学期刊、时尚杂志和报纸写过专栏,在《收获》《钟山》《大家》《上海文学》等文学刊物上发表中、短篇小说多种。出版有《小酒馆之歌》《女艺术家镜像》《20世纪60年代西方时尚符号》《杭州往事》及长篇小说《继续向左》、电影随笔《第二性元素》等。

梦入江南烟水路。

行尽江南,不与离人遇。

《鹊桥仙》的故事发轫于栖镇,从一张拍摄下陈易知、何易从、靳天、戴正的照片开始,展开了他们从幼年到中年,从童真到沧桑的人生故事。

其实这也不是萧耳第一次书写江南,在《杭州往事》之中,她就曾经以文化散文的笔法将杭州的人文与浪漫细细描绘。只是这次并不相同,她把自己的童年印象注入小说当中,通过虚构的形式把故人与故事连接,重新构成了属于她的故乡图景。

人人想逃离故土,人人又回归故乡。

故事当中,何易从、沈美枝、靳天都曾远渡重洋,去到世界各地。栖镇也在不断发生着变化——码头与运河文化逐渐凋敝,夜航船也开始被机械替代,甚至小镇中的旧宅也都已经不复存在,重新规整出新的民宿。

正如文中所写:“易知说,奇怪的,我这么多年梦来梦去,只要是梦见屋里,都是在河边老屋。易从说,我也是。易知道,我家西横头老房子先拆的,大概过了一年,你家东横头也拆了。易从感叹,自从回来不见了老房子,好像少了寄托。易知说,有一天回来,我看到你家老房子没有了,就很失落,以前总是从你家门前走过。”

虽然栖镇已经天翻地覆,但它依旧是一条若有若无的丝线,连接着每一个从这里走出去的人。他们总是在依稀的梦中见到栖镇。他们的命运在栖镇不断交叉,上演着人生一幕幕的悲欢。栖镇成为了他们生命的底色,记忆的基调。

人,是回忆的尺度

其实当作家在书写一个地域的时候,并非是单一的,对那个地方的怀念,更多的是对那些故人,以及与他们相关故事的依依不舍。

正如萧耳在和《收获》编辑吴越的对话中提到:“我这个作品是献给我的发小们的。”“大家虽然所在行业不同、职位不同、性情也不同,但都是从当初那个小镇上走出去的,彼此有基本的原乡认同,根系是连在一起的,非常亲切。”

在文本中的表现也正是如此,何易从虽远渡美国,但是却始终没有割舍于栖镇之间的羁绊。虽然青年时期大家天各一方,但随着年龄渐渐增长,一场场婚礼、葬礼,把大家再次聚到了一起。

人和故乡之间,就像被风筝线牵着,仿佛要断掉,但始终都没有断。

“荡发荡发”,江河湖海尽在掌握

由方言所带来的“江南语态”也是本书的一大特色。

从“孃孃”“百坦”到“荡发荡发”“奢遮的”,不仅有一种从《繁花》来到了《鹊桥仙》的感觉,更是一种从繁华上海转进江南水乡的惬意。

驶过的船上,时常有一只珍贵的半导体收音机发出声音,下午5点光景,飘来“金玉良缘将我骗”的越剧徐派唱腔,连河水也流得铿锵起来。船上的人,岸上的人,彼此对望几眼,你看我我看你,彼此看穿了似的。

萧耳用窥视的方式,一边看着栖镇的变化,一边又将其融入本身的环境当中。创造出了属于栖镇的文字、语汇以及节奏。

栖镇是闲散的、任性的、自在的、听天由命的,但希望的光又始终在前方。属于栖镇的人,是最接近庄子“逍遥游”真谛的。

人与事俱全,那么被寄情的风物自然也不可少。大到历经兴衰的轮船码头、长久横亘门前的运河,小到鱼虾蟹、枇杷甘蔗青梅。这些富有人情味,带着温度的物件也一一出现在文本当中。使我们面对的不再是一个被叙述的江南,更像是一个能身在其中,不断体味的江南。

希望有江南情结的你,能在此依稀寻梦

|