|

2021年元旦假期。

从西伯利亚远道而来的“霸王级”寒潮,脚步已渐行渐远,上海气温逐步回升。冬日和煦的阳光,透过洁白的纱帘洒进屋内。刚刚入住几个月的新家,温暖而明亮。

小院里,一棵遒劲的乌桕树上结满了乌桕籽,寒潮过后还剩不少,时常有小鸟飞到枝头啄食;经得起风霜的墨竹、耐得住冰冻的桂花也都平安无事,婆娑一如往昔;只有两棵曾经枝繁叶茂的黄角兰,寒潮过后面目全非,满树的叶子全都变得蔫黄。期待春天到来的时候,她们又能恢复勃勃生机。

“老去又逢新岁月,春来更有好花枝。”岁末年初,终于从忙忙碌碌的日常工作中抽身出来,静下心来处理这本《深海探秘——换一个角度看地球》的校样,心里充满了感慨,也充满了感恩。感慨的是岁月匆匆,往事历历在目,转眼间已过经年。感恩的是,匆匆岁月中,有一些朋友却是一辈子的,比如上海辞书出版社的朱志凌老师。

从我第一本书《最接近天堂的地方——新华社女记者238天的南极、北极之旅》的初版及再版,到因故未能付梓的《亲历钓鱼岛巡航》,再到这第三本书,我都放心地交给朱志凌和他的编辑团队。

朱志凌老师在新闻出版界浸淫数十年,曾被巢峰、徐庆凯、邓明等老一辈出版家、编辑家“钦点”担任其著作的责任编辑。结识这位资深编辑,还是十多年前经上海辞书出版社时任总编辑潘涛先生的引荐。当时朱老师是辞书社的总编办公室主任、大辞海办公室副主任,但朱老师是懂书之人,对做书有极大的悟性。多年的交往中,朱志凌和他的编辑团队严谨认真的专业态度、一丝不苟的敬业精神十分令我感佩。

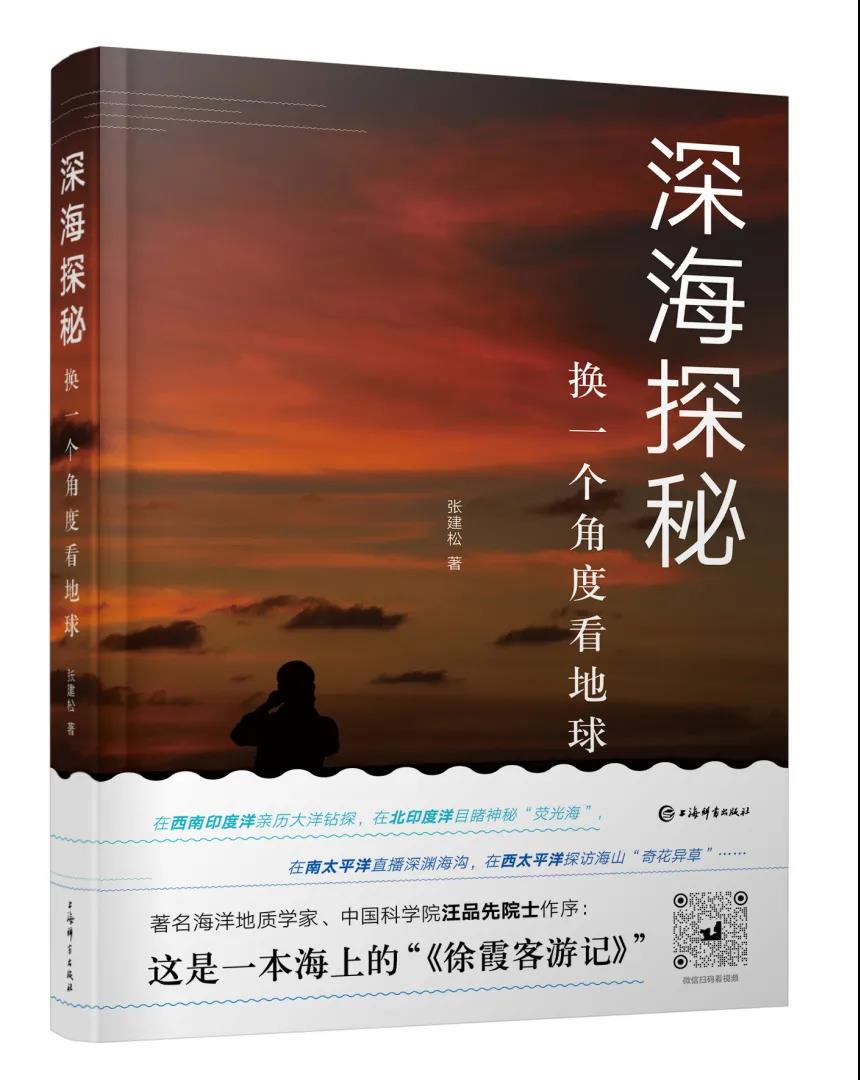

这本《深海探秘——换一个角度看地球》,真实地记录了我自2015年7月至2019年1月历时三年半9次赴深海大洋的科考过程和重要事件。在西南印度洋亲历大洋钻探,在北印度洋目睹神秘的荧光海,在南太平洋畅游“玻璃海”,在西太平洋探访海山“奇花异草”……

换一个角度看地球,地球上71%的面积都是海洋,我们所有人都生活在地球的大大小小的岛上,都是“岛民”。

这些年,从南极到北极、从太平洋到印度洋、从中国船到美国船,我执着追求自己的理想和梦想。在浩瀚无际的大海一路闯荡的过程中,我越来越明白自己的责任与担当,越来越感悟到个人理想与国家发展密不可分,越来越深切体会到人类命运共同体的真谛。

近年来,在我国海洋发展的历程中,还有许多重大事件,我没有机会参与报道,因此没法在本书里写出来。刚刚过去的2020年,极不平凡;令人憧憬的2021年,正迎面而来。建设海洋强国,犹如一幅波澜壮阔的画卷,在我们面前徐徐展开。在新闻之海,我的记录只是沧海一粟。

为了让读者对深海有更真切的认识,在本书写作和编辑过程中,我坚持多放图片并全彩印刷,这大大增加了出版成本,给出版社带来很大的经济压力。所幸的是,上海科普教育发展基金会及时伸出了援助之手,给本书予以资助,稍解“燃眉之急”。也真有缘,我的第一本书《最接近天堂的地方——新华社女记者238天的南极、北极之旅》,2015年亦曾获得该基金会的上海科普教育创新奖“科普成果奖”一等奖。在此,谨对上海科普教育基金会表达由衷的感谢!

同时,还要感谢新华社给我提供的广阔舞台、新华社上海分社领导的大力支持,感谢上海分社岑志连、李海伟两位同事为我的书中篇章专门制作短视频。今年已56 岁的岑志连老师,不仅是我出海采访的一位老搭档, 更像一位老大哥,在船上的生活中处处关心我。年龄比我小一轮的李海伟,不仅与我的属相相同,而且与我有着相同的新闻理念和追求。在此一并深表谢意。

换一个角度看地球,我们都是地球的“岛民”!

海洋并不遥远,地球就是“水球”,我们只是生活在一些大大小小的岛屿上的“岛民”。北半球有两个连在一起的大岛叫“欧亚大陆”,南半球有一个孤独的大岛叫“澳大利亚”,西半球有两个手牵手的大岛叫“北美洲”和“南美洲”,东半球有一个大岛名叫“非洲”,地球最南端还有一个冰雪覆盖的大岛叫“南极洲”。诸多大岛的边缘散落了许多小岛,如此而已。

换一个角度看地球,怎不令人猛然警醒:人类赖以生存的空间如此狭小,地球母亲如此脆弱, 我们还有什么理由不爱护、保护地球母亲?如果你读完我的书,也深有同感,这是我最大的欣慰。

最后,深谢汪品先院士为本书撰写了高度肯定、热情洋溢的序言!

2021年1月2日

《深海探秘——换一个角度看地球》

作者:张建松

定价:128元

上海辞书出版社

ISBN:978-7-5326-5674-5/P.31

作者介绍

张建松

· 新华社高级记者、新华社上海分社首席记者

· 入选2022新华社首批“百名高层次人才支持计划”

· 2015年度“新华社十佳记者”

· 上海市“三八”红旗手

· “五一”劳动奖章获得者

· 中国“2014年度海洋人物”

· 新华社历史上第一位赴南极采访的女记者

· 新华社历史上第一位抵?北极点采访的女记者

|