|

2021年1月,中国人已经在新冠疫情的影响下生活了一年。然而,春节前的这个隆冬,病毒还是“卷土重来”了。

尽管人们早有防范,但是,很多计划还是被打乱。甚至,很多在外打拼的人,能否在春节与家人团聚都成了未知数。

生活在眼下这个时代,我们必须明白,人们习以为常的、旧的生活方式已经无法再维持下去了。在疫情被完全控制之前,我们得学会与看不见的病毒、与不断零星出现的疫情共存。

这样的想法,与意大利作家、粒子物理学博士乔尔达诺在《新冠时代的我们》里表达的观点不谋而合。但他早在2020年年初就得出了这个结论,足以证明乔尔达诺的清醒、理智与远见。

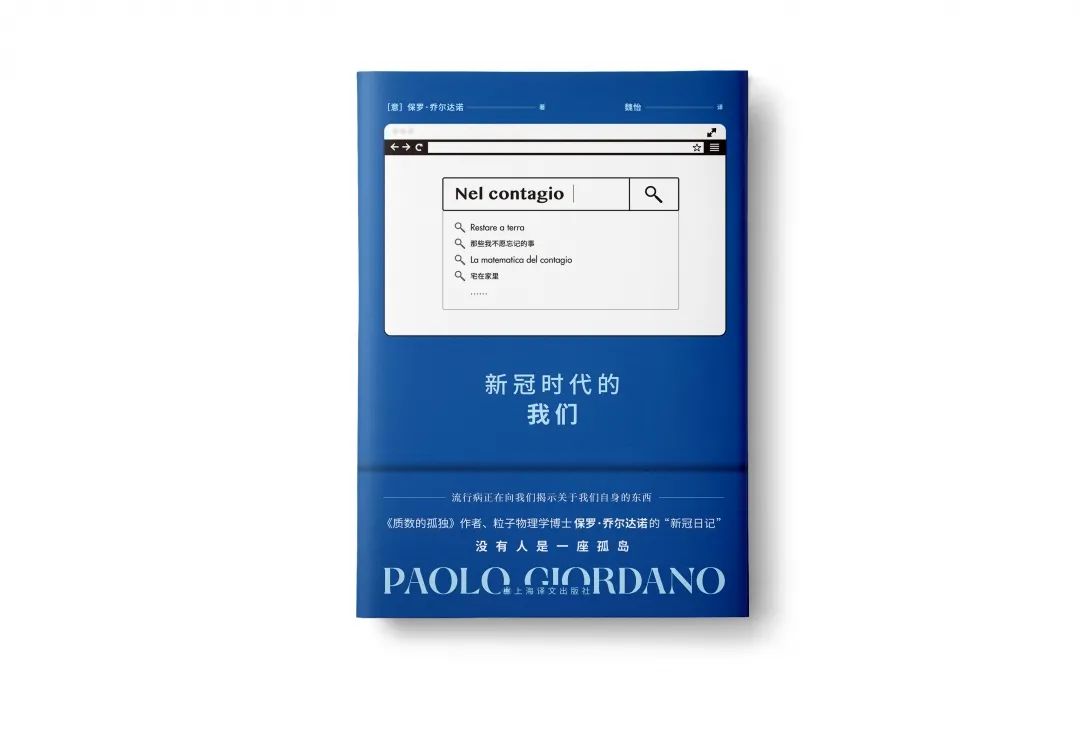

2021年1月,上海译文出版社推出《新冠时代的我们》中译本,将这位作家的真知灼见分享给更多中文世界的读者。

Nel contagio

《新冠时代的我们》

[意]保罗·乔尔达诺 著

魏怡 译

上海译文出版社

2021年1月

20211月19日,上海译文出版社组织了一场线上对谈,邀请三明治学院(SandwiChina)的创始人李梓新先生与乔尔达诺隔空对话,众多媒体人士在在线会议室里进行了“围观”。

今天,译文君与各位分享这场对话的文稿。快一年过去,乔尔达诺有了哪些新的观察和见解?乔尔达诺如何理解种种社会变化?他对中国读者有什么想说的呢?

1 一次与时间赛跑的创作

李梓新:

乔尔达诺,你好,恭喜新书出版,这是一部出色的作品。

2020年,我有10个月的时间都居住在伦敦,经历了这一切之后,我可以理解你创作的艰辛,出版这部作品真的很了不起。

我之前读过你写的虚构作品,我想知道你为什么会创作一部非虚构作品,毕竟它和你之前的作品差异很大。

乔尔达诺:

感谢各位的到场,也感谢李先生的提问。

我很好奇你们对于当下的看法,因为中国正处于和全球完全不同的阶段。对于仍处于疫情中的欧洲来说,中国疫情很早就开始也很早就(在某种程度上)结束了。鉴于欧洲目前的形势,能够了解或者说预知中国的情况对我来说是有益的,这样我就能够将两地进行对比。

我很早就在写非虚构类的文章,主要发表在报纸上,但这些文章不会被翻译成很多语言,像是中文,所以很难广泛传播。

在写非虚构类文章的同时,我也阅读了大量的非虚构作品。或许是因为我的物理学背景,在日常生活中,我阅读的非虚构作品甚至多于虚构作品,主要是科学类作品,不仅包括物理学,还有生物学,社会学,等等。同样我会阅读很多与气候变化相关的内容。

去年1月底,武汉封城,而欧洲包括意大利也发现了第一批病例。过去10-15年间我阅读的非虚构类作品中的许多预言,都突然成真了。这让我意识到我所担心的事情,像是环境问题、信息问题、人和人之间的关系问题在这场疫情中都撞到了一起。这就是我写《新冠时代的我们》的初衷。

首先,是紧迫性。当时每个人都处在迷茫中,我有必要尽快告诉人们发生了些什么。意大利封城前一周我开始动笔。因为我明白写作和出版的时机很短暂,意大利很快就要封城了,我必须抓紧时间。

另一方面——我不知道中国是否如此——但在疫情刚开始的那一周,意大利人分成了两派:一部分人认为我们需要意识到事态的紧迫性,并谨慎地做好准备;但绝大多数人都认为这没有什么,不过是一场季节性流感而已,死伤不会比平常更严重。

我认为在这样的分裂中,人们更需要明白发生了什么,需要遵守哪些要求,像是居家隔离,保持社交距离和戴上口罩。我认为我可以从自己一年前所读的作品中做出总结,并将它们浓缩成更为简洁、更直达主题的内容。在医院还没有人满为患、死亡人数还没有巨增的时候,以数字作为出发点,数据就是唯一能够想象接下来几周情形的工具,也是了解疫情传播及其原理的途径。这就是《新冠时代的我们》最基本的概念。

我没有时间去考虑作品的形式,在那六七天里,我夜以继日地埋头苦写。作品发表后,意大利就封城了。

李梓新:

2020年2月底我在伦敦的时候,曾打算去NHS(National Health Service 公营医疗系统)做核酸检测。但被告知只有从意大利回来的人才能做。

乔尔达诺:

意大利也一样,在二月底北部疫情爆发前,基本只有中国人做检测。这种想法很荒唐,我很清楚病毒已经存在于这里了。

可当时大多数国家都抱着这样的想法,因此我觉得大家应该更谨慎地去思考这个问题。

2 与病毒面前,人类是脆弱的

李梓新:

作为一名物理学博士,你刚才也说道你阅读了很多非虚构作品提及人们即将面临的灾难。那你有意识到人类的生理系统在面对如此强有力的病毒时有多么脆弱吗?

乔尔达诺:

当下基因科学研究的一个命题是人类可以借由现代科学永葆健康并实现永生。然而病毒传染到全球,证明了人类远比想象中要来得脆弱。

|