|

娱乐当然也有不同品位。人们谈论文艺,有时会想起品位,谈起思想,倒好像就没有品位这回事了。文章写得像会计报表。把维特根斯坦译成了粗人。其实,在思想领域,品位同样重要。你们研究生绝大多数肯定还做不出什么好东西,因为太难了嘛,但是,有些学生已经有一定品位了。他自己说不出来什么,但是在听另外两个人谈一个问题,他能够听出这个人讲得有意思,有启发,那个人在讲一些空话。

现在,好多学术文章难读,跟内容深奥曲折没什么关系。很多时候无非显示他是个学术家,是个身份标志。我们要识别一个人的身份,可以看他穿什么品牌进什么餐厅,但最保险的是听他开口说话,肖伯纳在《卖花女》一剧中把这一点写得淋漓尽致。派个中学语文老师去和卖毒品的接头,一开口人家就识破你不是同行。一个行当有一个行当的行话,主要的功能是设置门槛,不让这个行当外面的人混进来。你要搞学术得有个“会员证”,证件上的戳子就是学术语言——你可以不会德文、英文、希腊文、古文,但你不能不会学术语言。你说“天冷,水都结冰了”,他说“在外因的作用下量变导致了质变”,一听就听出谁有学问谁没学问。你没啥悟性,没啥才华,只要你会说学术语言就是学者,所以你埋头苦练,四年大学外加三年研究院,毕业后再实习三五年。费这么大劲儿学到的东西,谁挡得住他玩命用?

中国的学术语言还多一种特色。现代中国学术基本上源自西方,“理论层面”上的用语差不多都是译名,即使研究国学的,开口闭口说的也是客观、主观、超越这些“西方语词”。在中国人有自己的学术思想之前,总要受一点外文的欺负,对这也得有个思想准备。

总之,艰深的语言有时出自学术内容的要求,有时则用来骗自己吓唬别人,浅显的语言,有时是大师的炉火纯青,有时是流于表面不肯深思。如何分辨,我找不到一望而知的标准。不过我相信,读者只要留心,分辨起来也并不是很难。

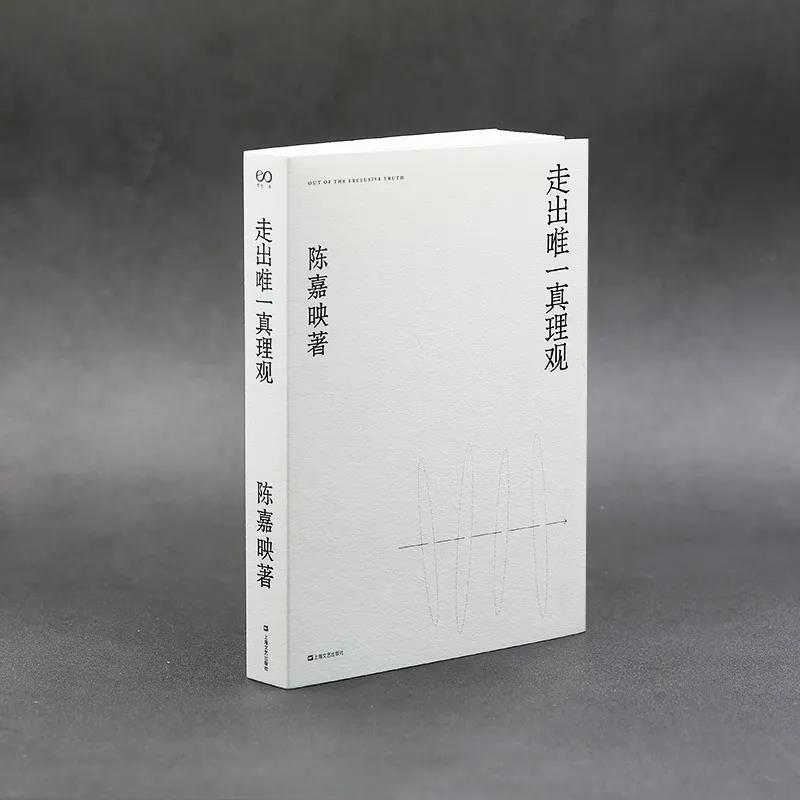

《走出唯一真理观》

陈嘉映 著

上海文艺出版社

本书是陈嘉映先生选编自己于2007—2018年间所作演讲、访谈与评论结集。

有不同的道,从前有不同的道,现在有不同的道,将来还有不同的道。重要的问题不是找到唯一的道,而是这些不同的道之间怎样呼应,怎样交流,怎样斗争。你要是坚持说,哲学要的就是唯一的真理体系,那我不得不说,哲学已经死了。

哲学,尤其今天的哲学,不是宣教式的,不是上智向下愚宣教。我们之所求,首先不是让别人明白,而是求自己明白。

|