|

在70多年的学术生涯里,杨宽留下了专著十余部,论文360余篇,还参与了修订《辞海》古代史条目、编绘《中国历史地图集》先秦部分、标点《宋史》等工作。

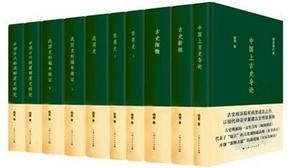

其中,《中国上古史导论》《古史新探》《古史探微》《西周史》《战国史》《战国史料编年辑证》《中国古代陵寝制度史研究》《中国古代都城制度史研究》八部著作最具代表性。

在复旦大学历史系教授高智群看来,上世纪五六十年代直到80年代初是复旦大学历史系鼎盛时期,名家济济,成果累累。这些学者之中,就有享誉中外学术界并被公认为一代史学大家的杨宽先生。

9月28日,“杨宽著作集”出版座谈会在上海图书馆举行。此套著作集包括了杨宽最有代表性的八部著作,分别是《中国上古史导论》《古史新探》《古史探微》《西周史》《战国史》《战国史料编年辑证》《中国古代陵寝制度史研究》《中国古代都城制度史研究》,第一批(8种10册)已于今年7月由上海人民出版社出版,第二批预定于2017年内出版。

一生留下了专著十余部

杨宽是中国第一批博士生导师,治学涉及墨子、古史传说、西周史、战国史、科技史和制度史等领域。在70多年的学术生涯里,他留下了专著10余部,论文360余篇,还参与了修订《辞海》古代史条目、编绘《中国历史地图集》先秦部分、标点《宋史》等工作。

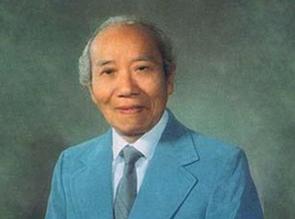

杨宽

年仅24岁时,杨宽便发表成名作《中国上古史导论》。《中国上古史导论》主要认为夏以前的古史传说全部出自殷商时代的神话,这些神话按其来源可分为东(殷人-东夷)、西(周人-西戎)两大系统,这两系民族神话经过各自长期的分化演变,最后逐渐混合重组,在商周时代形成了上自黄帝下至夏代的古史传说系统。该书成为中国上古史研究领域的开创性著作之一,杨宽由此被顾颉刚、童书业等学者视作是古史辨派最后阶段的生力军。

之后,杨宽的学术兴趣由上古史转向战国史,潜居故乡青浦撰写《战国史料编年辑证》,为日后完成《战国史》奠定基础;20世纪50年代,杨宽开始探索中国古代冶铁技术发展史、西周的社会结构和礼制,著有《古史新探》《中国古代冶铁技术的发明和发展》;1980年代完成《中国古代陵寝制度史研究》《中国古代都城制度史研究》姊妹篇,并在数十年的研究基础上开始了《西周史》的撰著。

“一个人一生可以完成这么多,这在学术界很少见。” 杨宽长子、上海社科院历史所研究员杨善群如是说。

能容纳不同的学术意见

杨善群回顾父亲一生的成就,最想说四点。

“第一,我父亲是爱国的。当日本帝国主义铁蹄蹂躏中国时,父亲绝不为日本人做事,隐居家乡青浦撰写《战国史料编年辑证》。抗战结束后,他又为筹建上海博物馆忙碌奔波。第二,父亲是坚强的。‘文革’时父亲没有走上自杀之路,他确信这个风暴很快会过去,坚强挺过来了。第三,父亲是勤奋的。改革开放后,他好像焕发青春,写作越来越快。他的大部分著作是在改革开放以后完成的。第四,父亲对著作是精益求精的。他不断收集新的学术资料,对很多学术问题有自己的独立见解。即使到了国外,他也对国内的学术动态非常关注。”

《学术月刊》编审谢宝耿是杨宽的研究生。在座谈会现场,他表示看着恩师著作集出版,眼前浮现了很多和恩师的接触往事,“那时候我们进了复旦,组织安排杨宽做我们的老师,我们相当开心,觉得三生有幸。”

|