|

——浅评黄佩华长篇小说新作《河之上》 ——浅评黄佩华长篇小说新作《河之上》

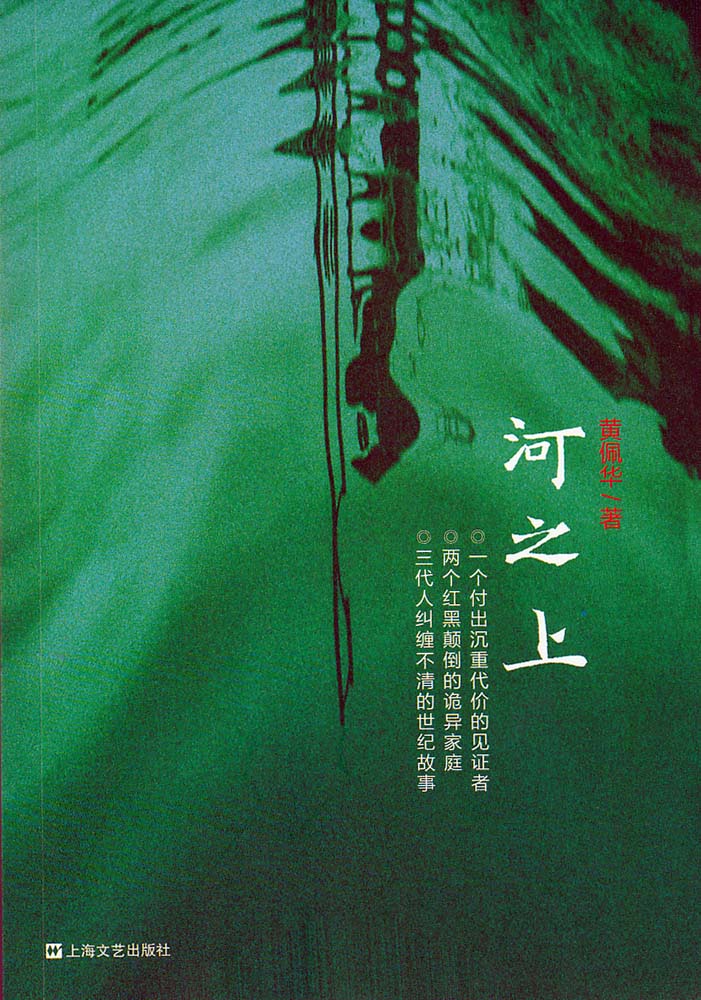

文学是人学。无论当下人们对这一传统文学理论持何种看法,但有一点是毋庸置疑的,那就是举凡文学(特别是小说)总得把写人(或直接或间接)放在首位。此乃是由文学之本质,亦是小说重塑人性、弘扬真善美、鞭挞假丑恶,陶冶人之心灵和情操之功用所决定的。基于此,古往今来,举凡有成就的作家在创作活动中,总是匠心独运、调动一切艺术手段,竭尽心力塑造好人物群像。近日,由西林籍壮族著名作家黄佩华先生推出之长篇小说新作《河之上》(上海文艺出版社2016年9月),就是一部致力于塑造人物形象和真实描写、反映桂西百色百年嬗变之力作。

《河之上》以桂西北右江畔“北城”(百色之谐音)20世纪20~90年代为大背景,以世居“河之上”的龙家、陆家、廖家、熊家几代人纠缠无尽之恩怨与情感纠葛为主线,成功塑造了一群出身、志趣迥异、色彩斑斓之人物形象。于此之中,白道黑道、君子流氓、官员草民、淑女痴妇、富商穷汉……各色人物,争相登台。小说以老渔民龙尚文于“傍晚时分”,若隐若现看到“云中射出的强光像一把利剑”投向“鹅潭”开篇,预示了这位老渔民之可悲结局。随着情节进一步展开,我们看到,“北城”风云迎面扑来:曾经之仇敌变成狐朋狗友,烈士之遗孤变得无耻贪婪,土匪之后人变成大慈善家,真可谓波诡云谲、乱像丛生。形形色色的人物纷纷围绕、聚焦名利地位而展开了各种触目惊心之大博杀。黄佩华先生以深刻的社会洞察力和娴熟的艺术手法,平实而有诗意、轻松而又诙谐之流畅语言,讲述了一个个离奇故事、一段段悲喜际会、一帧帧迥异风景、一出出难缠恩怨,让人读来,击节赞赏之余又发人深省。

那么,《河之上》何以产生如此令人百读不厌之艺术效应?我以为,除了小说叙事得当、语言充满魅力之外,还与作家周密、精湛之艺术构思有关,即是说,黄佩华先生在进行艺术构思时,别出心裁地为小说人物设置了特定的生活大背景之所致。换句话说,即是作家注意将人物之命运、生活放置于转折之大裂变时代的结果。

众所周知,20世纪20~90年代,乃是中国社会两次大转折时期。20世纪20年代末,百色亦同全国一样,在马克思主义和俄国十月革命影响下,农民、市民兄弟纷纷起来打土豪和分田地,为建立苏维埃政权,解放广大劳苦大众,邓小平、张云逸、陈豪人、韦拔群等领导、发动了震惊全国的“百色起义”,并建立中国工农红军第七军。随后,红七军又奉命东征;20世纪90年代,中国社会则处于由计划经济体制向市场经济转变、工业文明和商业文明逐步取代农耕文明所进行的伟大变革中,由于原有的政治、经济社会秩序发生了惊心动魄之巨变,导致了用人方式和商品经济流通方式之更新和不少国企与集体企业被转型、被重组、被兼并、被破产之结局。由此而造成了人际关系之大洗牌,许多原先生存状态相同之人经济、社会地位亦发生了巨大变化。长篇小说《河之上》给我们所展示的正是20世纪20~90年代这一特定历史时期桂西百色之真实社会图卷。在这之中,既有一生正直无畏、刚正不阿之老渔民龙尚文,有勤恳工作,然只满足于现状之“水上派出所所长”龙海洋,有盯着富商钱袋、喜傍大款之《北城日报》总编韦杰夫,有隐性埋名、为富不仁之“右江商贸公司老板”杨宝章,有采取不正常竞争爬上高位、惯耍阴谋之“市公安局副局长”廖兆武,又有改革开放后参加工作之青年记者龙鲲鹏和痴情不谙世事之美女杨鸿雁等等。这些从不同家庭走出来的人,由于各人之周遭际遇迥异或对命运之把握程度不同,因而每个人都在时代转型期社会裂变中要么成功或沉沦,要么逃避或走向毁灭……《河之上》从多个层面写出了这个社会各类人截然不同的命运与结局,因此它们对那个时代之映像就有了一种厚实和立体感。

|