|

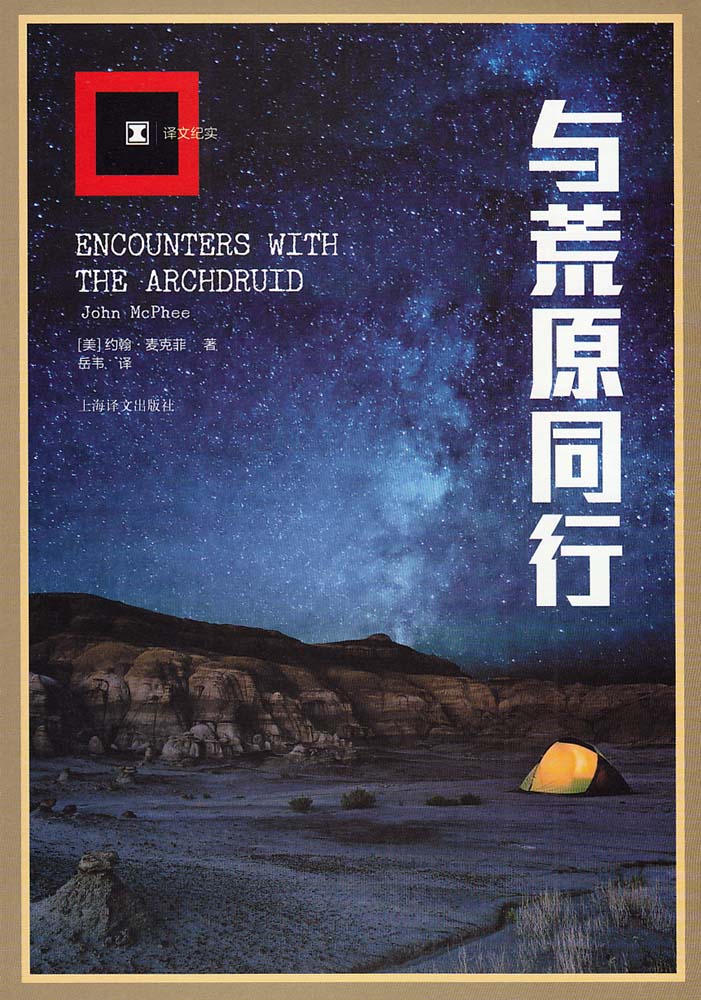

发生在1960年代美国的三次荒原之旅的实录。同行的四位分别是环保主义者、地产开发商、矿业工程师和政府官员,因而这样的旅途交流,刚好可以折射出美国社会各界对于环保问题的不同认识。这种以小见大的表现形式很有意思。 发生在1960年代美国的三次荒原之旅的实录。同行的四位分别是环保主义者、地产开发商、矿业工程师和政府官员,因而这样的旅途交流,刚好可以折射出美国社会各界对于环保问题的不同认识。这种以小见大的表现形式很有意思。

从1963年起,约翰·麦克菲一直为《纽约客》撰稿,他大部分书的素材都脱胎于为这份杂志撰写的报道中。他曾四度入围普利策奖最佳非虚构作品提名,并于1999年获此殊荣。他被公认为“创造性非虚构写作”的开拓性人物,2008年,美国新闻界的重要奖项George Polk Awards给他颁发了职业成就奖,以表彰其“半个世纪以来对于美国新闻界难以磨灭的影响和印记”。近日,这位普林斯顿大学新闻学教授、美国著名非虚构作家接受了本报专访。

任何新闻都不能包含想象,包括非虚构

深圳商报《文化广场》:今年您的《与荒原同行》一书简体中文版刚在中国出版。您大概在何时开始进行非虚构写作?目前比较满意的非虚构作品有哪些?

约翰·麦克菲:我在1956年开始专职写作。每篇文章都必须写到我觉得已经无法再好了我才满意。

深圳商报《文化广场》:我们都知道,任何记录都难免失真,那么在写作时如何才能尽量达到记录的真实性?

约翰·麦克菲:作者努力做到绝对避免扭曲。专业的事实核查者参与协助这一过程。

深圳商报《文化广场》:在您看来,非虚构写作与报告文学的差别在哪里?它可能完全没有虚构的内容吗?也就是说,非虚构写作可以存在“虚构”的内容吗?

约翰·麦克菲:任何新闻报告都不能包含想象的段落,包括非虚构类作品,后者亦即是新闻报告的同义词。如果你想要把某种东西幻化,请不要讳言。例如,你大可用非虚构手法来描写一个梦,只要你标明这是一个梦。

我上大学的时候,没人教非虚构写作

深圳商报《文化广场》:有人说过“保护项目永远逃不掉政治与科学的分歧,所有谈这类项目的书都应该反映两者之间的互动”,对此您怎样看非虚构作品中常常碰到的这个问题?

约翰·麦克菲:前提是错误的,我认为。当然,一个人能够轻易看出科学和政治的区别。

深圳商报《文化广场》:“非虚构写作”重视当下社会现实的书写,早在上世纪60年代的美国就有诺曼·梅勒、杜鲁门·卡波特、汤姆·沃尔夫等人的“非虚构文学”。那么您个人怎样理解这种“非虚构写作”概念?利弊何在?

约翰·麦克菲:非虚构写作是依靠事实的力量,因此它永远不应该去改动事实。

深圳商报《文化广场》:自上世纪以来,非虚构写作这类作品为何在美国愈加受人重视?原因何在?

约翰·麦克菲:我在上大学的时候,没人教非虚构写作。现在,60年过去了,我在同一所大学里面教非虚构写作,这不仅仅是因为我想教,而是因为时代要求。非虚构写作在英语文学里面已有超过300年的历史。诺曼·梅勒、汤姆·沃尔夫等人没有发明什么新的形式,但是在过去的50年里对这种写作形式的兴趣遍地开花。

深圳商报《文化广场》:您的学生何伟(Peter Hessler)曾经讲过,如果没有您的鼓励,就不会有《江城》一书。您当初为何会那么鼓励他到中国,后来还支持他写下关于中国涪陵这个小城的书呢?

约翰·麦克菲:何伟可能是最好的英文非虚构写作作家,必定是为数不多的其中一个。他在中国涪陵写的文字写得太好了,我建议你去读一读。

深圳商报《文化广场》:您似乎对环境有极大的热忱,这类题材的写作动力是什么?

约翰·麦克菲:我对环境的兴趣是从早年的森林小径和北方的河湖小舟发展而来的。

中国年轻人也许还会遇到很多绊脚石

深圳商报《文化广场》:这些年来,中国人也开始关注非虚构写作,正在成为一种瞩目的写作现象,但总体上还不算成熟。您平时对中国的非虚构写作了解多吗?可以请您为中国作家的写作提一些建议吗?

约翰·麦克菲:建议?我觉得在非虚构这条路上中国年轻人也许还会遇到很多绊脚石,但是无论如何都要保持永不言弃的态度,坚持走下去。

深圳商报《文化广场》:有人认为“非虚构写作”也很难成为拯救现实的救命稻草。您的非虚构作品在美国出版后,相关的问题状况有发生怎样的改变吗?或者说,推动解决了哪些问题?

约翰·麦克菲:有时,会产生直接效应。例如,政府严抓携带核材料的交通工具安全问题,指示司机要做好被击毙的准备。但很受打击的是,收效甚微。我写作并不是为了支持什么,辩护什么。我写作是为了把事物的各个方面放入文本之中,然后把判断留给读者。

深圳商报《文化广场》:您曾四度入围普利策奖最佳非虚构作品提名,并于1999年获此殊荣。您是被公认为“创造性非虚构写作”的开拓性人物,2008年,美国新闻界的重要奖项George Polk Awards给您颁发了职业成就奖。根据您如此丰富的非虚构写作经验,您认为怎样才能写出好的非虚构作品,帮助读者理解现实,改善生活,从而推动社会进步?

|