|

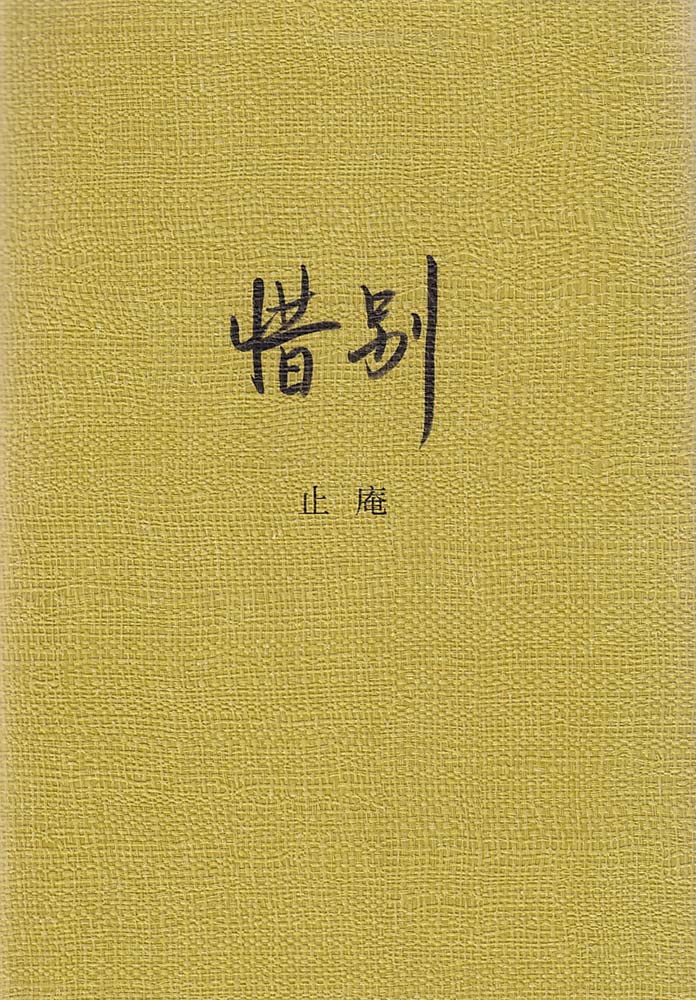

止庵先生出过很多书了,但是似乎没有哪一本像他的新书《惜别》这样受到如此广泛的关注。我认为这次的“广泛”是由于《惜别》的题材是极其“大众化”的。我们都有母亲或失去过母亲,可是我们很难将母子之情写作成一本丰满的深刻的书,勉强写了,也就是一般化的“人之常情”罢了。 止庵先生出过很多书了,但是似乎没有哪一本像他的新书《惜别》这样受到如此广泛的关注。我认为这次的“广泛”是由于《惜别》的题材是极其“大众化”的。我们都有母亲或失去过母亲,可是我们很难将母子之情写作成一本丰满的深刻的书,勉强写了,也就是一般化的“人之常情”罢了。

对于《惜别》是没法子写评论的,你只能“感同身受”。一万个读者就会有一万个“惜别”,其间大同小异者居多。止庵的《惜别》之所以脱颖而出,我认为除了写作风格之外,本书的素材也是同类书所无法追摹的。譬如止庵母亲的日记和通信。书中有个附录“记梦”,止庵简略记了一百多个涉及母亲的梦。出书前他问过我要不要这部分,我建议保留;他又问要不要挑选,我说一挑选就显得假了,还是不管有意义没意义都留下为好。这算是我对《惜别》的一点儿贡献。

从另一个角度读《惜别》,哲理意味几乎覆盖全部篇章。如果你只看到目录这些题目:“存在与不存在”、“曾经存在”、“在死者”、“不存在之后的存在”、“向死而生”,十有八九你会觉得被书名误导了。就算你开始读了,也是踉踉跄跄,一段聱牙诘屈,一段明白如话。因此我说,《惜别》实质是一本思想随笔,思想简单的读者可以跳着读,只读止庵母亲的日记和书信;思想复杂的读者则通读全书。

止庵讲了一件小时候的温馨往事:“关于母亲最初的记忆,是我四岁左右,有一次在从前住的西颂年胡同三十号院子里,和对门住的万姓人家的小女孩一起玩耍,母亲与那孩子的母亲站在一旁聊天,时近黄昏,大人们担心我们着凉,要我们待在有太阳照着的地方。于是我们就随着阴影扩大而不断移动位置。那个情景,回想起来感觉特别美好。”

母亲与那孩子的母亲那时也许会有,更也许没有如丰子恺《送阿宝出黄金时代》里的那般惆怅之情。以后的事情,谁料得到呢。人的一生,如果能够选择永远静止在某一时刻,我会选这个四合院里的这个黄昏。”

我四岁左右,也有一件事记忆深刻。是个昏暗的天气里,母亲绕毛线,让我帮着撑毛线。绕了一团又一团,似乎永远也绕不完的毛线,我快绕晕了,但一直忍着没跟母亲说。

我读《惜别》,几乎每一段都能引起我的“惜别”。

|