|

模糊的命名和乏力的解释 模糊的命名和乏力的解释

十三年来,每至秋凉时节,到过法兰克福书展,我就会赶往法国,去和昆德拉夫妇见面。仿佛已成仪式,或者节日,——日期不定,但从不缺失。夏天一过,他们和我一样,开始期待重逢的日子。但去年的会面,却非同以往,是唯一一次以不安开始,却又以惊喜告别的聚会。

就在我取道维也纳飞赴巴黎之前,他们还没有拿定主意,见面时间究竟怎样安排。昆德拉年近八五,夫人维拉也逾古稀,一年中大多住在滨海别墅,待到暑热彻底消退,才会搬回巴黎。二人年高体弱,三天两头就要去跑门诊,日常生活多受困扰。但到了十月十六日的傍晚,在急不可耐中,准信终于悄然而至:第二天正午,先到家中小坐,稍后去街口斜对面的露特西亚大饭店午餐。那个位于拉斯帕伊大道十字路口的餐厅,我们去了已经不止一次,而且以前也是奥克塔维奥·帕斯和玛丽-何塞·塔拉米尼夫妇等老朋友来到巴黎,和他们一起餐叙的地方。

说来也是蹊跷,预想中的午餐,竟然差点儿落了空。当天中午,还没走到餐厅门口,就远远望见一群人,闹嚷嚷地围在一起,举着旗帜,手拉横幅,又是呐喊,又是打鼓,旁边站了两三个警察,好像是看热闹,而不是执行公务。维拉赶到近前一问,方知酒店东家易人,决定裁撤冗员,惹得雇员群起罢工抗议。没有办法,只好折身返回,再去挨着他们寓所的Le Recamier餐厅,试试运气如何。幸亏是老主顾,两三分钟之后,挤挤挨挨的食客中间,旋风式地迅即收拾出一张台子,然后就是接续而至的红酒,牡蛎,海鲈鱼,舒芙蕾,还有文学、出版和其他琐碎的家常话题……最后的小杯浓咖啡送来时,维拉忽然拉住我的手,一脸正色地说:你知道吗,米兰新写了小说,两个星期后,就要在意大利出版。

新的小说,先出意大利版?我有点不敢相信,意外的惊喜就这样不期而至。《无知》来后的十年,只知道他在编订文集,偶尔也写点随笔札记,但从没听他提起,还会再写小说。如同四年前的《相遇》,他用法文写的书,大多先在法国出版,之后才授权其他国家。他早年的重要作品,也都从捷文译成法文,交由伽里马印行。翻译出版他的图书,必须以法文版为底本,是他铁定不移的规矩,这在圈中尽人皆知。此次缘何破例,令人无以想象。

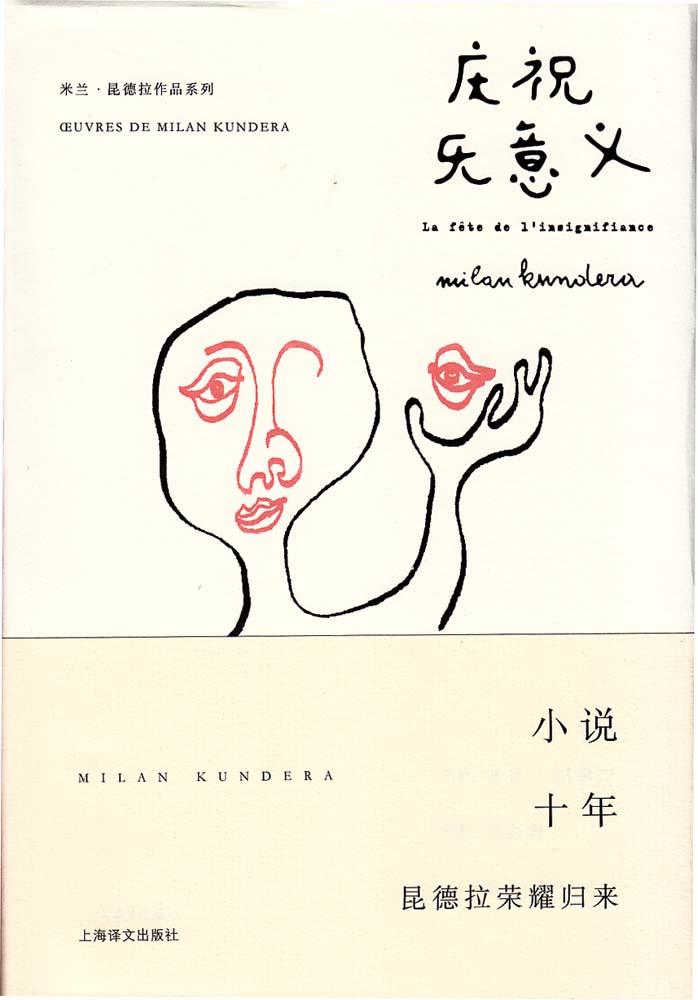

一如以往,无论旁人怎么说,昆德拉对自己的小说都不置可否,——作品完成,要说的话,也就全部讲完,至于他人能读出什么,就与作者无关了。“小说自有命运”,是他不变的信念。他新作的第一读者,自然是维拉,而她愿意尽其所知,畅所欲言。可又能巴望她谈出什么来呢?虽然我和昆德拉的谈话,常常少不了她的英文协助。但以其表达能力,把小说名字La fête de l'insignifiance的意思讲明白,却是比登天还难。她比划着说得费劲,解释来解释去,间或还拿笔写下几个单词,可我听了仍如一头雾水,只能大概分辨出来,书名译成英文,是The Feast of Insignificance,或者The Celebration of Insignificance。而她写出的意大利文译名La festa dell'insignificanza,倒提醒我记起了他的译者马西莫·里赞泰,特伦托大学的诗人、教授和评论家。昆德拉的文论集《帷幕》和《相遇》的意文本,都出自他这位当年在巴黎高等社会科学院学生的手笔。

实在而言,如果只是死抠字眼,不管说“无意义的庆祝”、“无意义的盛宴”,还是“庆祝无意义”,似乎都不能完整表明小说的多重涵义。说来也是,一部从立意、用笔到结构都独出机杼的小说,单拿一个书名说事,又能做出何等文章?正仿佛从文中找到一句“无意义,……这是生存的本质。它到处、永远跟我们形影不离。甚至出现在无人可以看见它的地方:在恐怖时,在血腥斗争时,在大苦大难时。这经常需要勇气在惨烈的条件下把它认出来,还应该爱它——这个无意义,应该学习去爱它”,就如获至宝,奉之为小说的精髓,无疑是唐突而乏力的;以作品名字来说三道四,理所当然得不到作者的认可,——任何企图一劳永逸的评论,都有悖于昆德拉的小说理想。在他的视野里,或者在他推崇的塞万提斯眼里,“世界是暧昧的,需要面对的不是一个唯一的、绝对的真理,而是一大堆相互矛盾的相对真理(这些真理体现在一些被称为小说人物的想象的自我身上),所以人所拥有的、唯一可以确定的,是一种不确定性的智慧。做到这一点同样需要极大的力量”。小说家要用力的地方,是对现实存在“暧昧性”的探索.

|