|

在米兰·昆德拉看来,一个真正懂得玩笑就是玩笑、想象就是想象,而不会为任何事附加牵强的诠释的人,或者由这样的人构成的社会,是很难能可贵的。 在米兰·昆德拉看来,一个真正懂得玩笑就是玩笑、想象就是想象,而不会为任何事附加牵强的诠释的人,或者由这样的人构成的社会,是很难能可贵的。

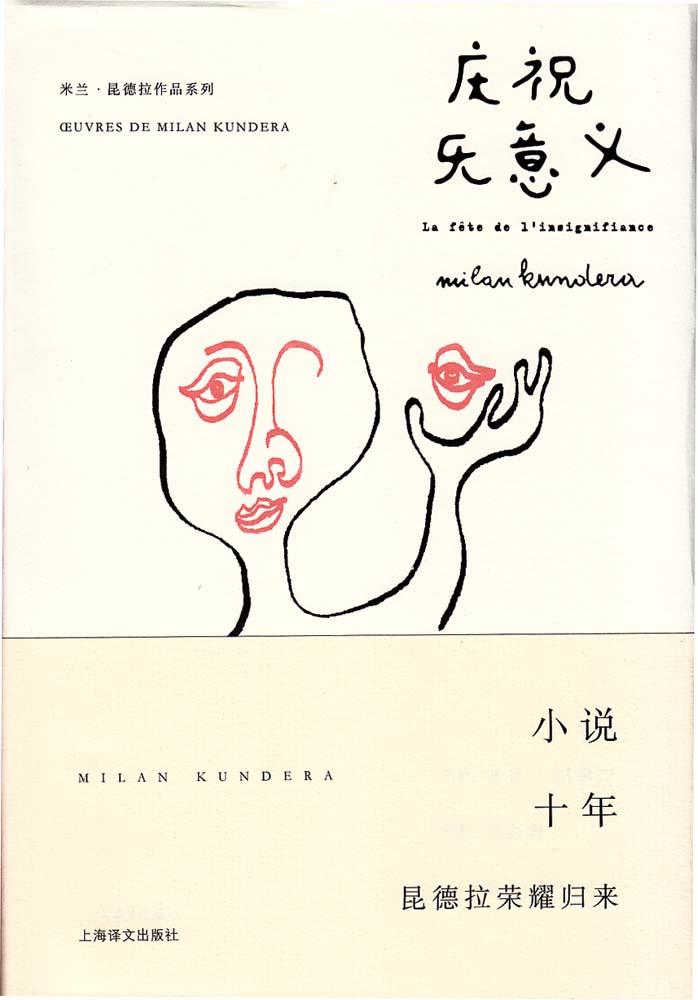

85岁的米兰·昆德拉今年高调回归,以新书《庆祝无意义》填补了过去10年的小说空白期。此书延续了昆德拉一直以来的书写风格,狡黠、悖谬、荒诞、刻薄,及内容的恣肆散漫:鸡尾酒会、康德和叔本华之争、斯大林和他的革命小伙伴,天使堕落等等。而标题“无意义”已然勾勒出其一生创作的轨迹,因而,这本书也可说是昆德拉的终结之书、总结之书。

为何青睐“无意义”

昆德拉为何如此青睐“无意义”?我们不妨追根溯源,回到1967年,讲讲该年昆德拉发表的处女作《玩笑》。小说主人公路德维克暗恋同班的一个美丽女同学,但又不愿意说破,于是就给她寄了一张明信片,上面不写诗,不调情,而是发了一通调侃当局的俏皮话。那时的年轻人就像把捡到的一分钱交给警察叔叔的小朋友一样单纯,因此这张明信片被立即检举揭发,从隐匿的告白一路升格为别有用心的反革命。

昆德拉揭示人们如此热衷于在“无意义”的事物上添加意义,竟使一个玩笑生出无穷的枝蔓。他没有想到的是,1968年苏联坦克碾碎了“布拉格之春”,他的命运近乎神奇地复制了路德维克的命运—《玩笑》从玩笑变成大毒草,遭批判、查禁,作者的人身受到监控,在捷克,他的书很难再出版了。

更出乎昆德拉意料的是,《玩笑》在西方还被贴上一个“反极权”的光荣标签,这对他而言,就像把玩笑开成真理一样荒唐。他日后的创作将同样针对体制异议者的反抗激情,发出最谐谑、最质疑的讪笑,并斥之为“媚俗”。

人们对此难免困惑,问昆德拉你到底是体制的附议者还是异议者?1983年,已定居法国8年,并以《不能承受的生命之轻》荣登畅销书榜的昆德拉,对把这个问题解释清楚已感到无比厌倦。他向前来采访、喋喋不休的《巴黎评论》记者发出了他那非常著名、非常昆德拉式的抢白:“我只在乎自己的看法!”对他来说,读者、媒体或者研究者不是通过作品本身,而是探究其个性、政见和私人生活,来理解他的创作,本身就是一种“媚俗”。

在这一期的巴黎评论中,昆德拉对“媚俗”作出了如下定义:媚俗是对无价值存在的完全否定。他以人们误读卡夫卡举例说:“他们不让自己着迷于卡夫卡无与伦比的想象,反而寻找着寓言,得出的结论除了陈词滥调什么也没有:生活是荒诞的(或它不是荒诞的),上帝是不可触的(或可触的)等等。对于艺术,尤其是现代艺术,你什么也理解不了,如果不能懂得想象本身就有价值。”

但人们对艺术的理解一直无可救药地停留在“寓言”(社会价值)层面—还有经济价值,这一点昆德拉忘了提—也因此,一个真正懂得玩笑就是玩笑、想象就是想象,而不是附加任何“寓言”的人,或者由这样的人构成的社会,是多么难能可贵。

如何展示“无意义”

为了说明这种可贵,昆德拉在《庆祝无意义》中写了这样几个非常极端,乃至非常虐心的情节。小说围绕4位好朋友,拉蒙、夏尔、凯列班、阿兰以及他们的家人展开。

阿兰的妈妈怀孕时起过跳河的念头,不料却有一位奋不顾身的青年舍命相救。阿兰的妈妈是啥反应呢?她全力以赴淹死了他!不仅因为她好不容易抑制住自己天才的泳技和求生的本能才走出这一步,更重要的是这个事情会被宣传成感动吾国吾民的先进事迹,可她打心眼里既不想感动别人也不想被人感动。

阿兰有感于妈妈的冷漠,养成了唯唯诺诺的习惯,逢人便说“对不起”,他明明知道说对不起就是邀约别人继续侮辱他、损害他,但他偏学耶稣被打了一边脸蛋又奉送另一边脸蛋的“优良传统”。凯列班是个失业演员,在酒宴承办人夏尔手下打工,他冒着被人当成恐怖分子的风险,坚持用假冒的巴基斯坦语说话、唱歌,在一伙接一伙装逼的高富帅面前,上演一出接一出装逼的喜歌剧……

阿兰的妈妈在干吗?发飙啊。阿兰自己呢?追慕圣人吗?才不,他是犯贱。凯列班呢?自然是装逼了。注意,在昆德拉的创作中,发飙、犯贱、装逼、戏谑,都是关键词。他的目的,即在于通过它们,把附着于祖国、信仰、美德、家庭、爱情这类字眼上的甜腻腻的玩意儿,尽数剔除剥尽,余留下的,便是一个本真的、光彩熠熠的“无意义”。

昆德拉借拉蒙之口说无意义才是生存的本质,“它跟我们形影不离,甚至出现在无人可以看见它的地方:在恐怖时,在血腥斗争时。这经常需要勇气在惨烈的条件下把它认出来,直呼其名。然而不但要把它认出来,还应该爱它—这个无意义,应该学习去爱它。”

在《庆祝无意义》中,昆德拉向我们指明了其中的意义:“我们很久以来就明白世界是不可能推翻的,不可能改造的,也是不可能阻挡其不幸的进展的。只有一种可能的抵抗:不必认真对待。”因而,我们可以效仿书中的4位主人公,以发飙、犯贱、装逼、戏谑的方式,来祛除生活中的“媚俗”和拥抱美妙的“无意义”。它的段位应该是我们笑也好?哭也好,就如小孩子的笑和哭那样纯粹,不包含“任何伟大的真理”。

|