|

【编者按】 【编者按】

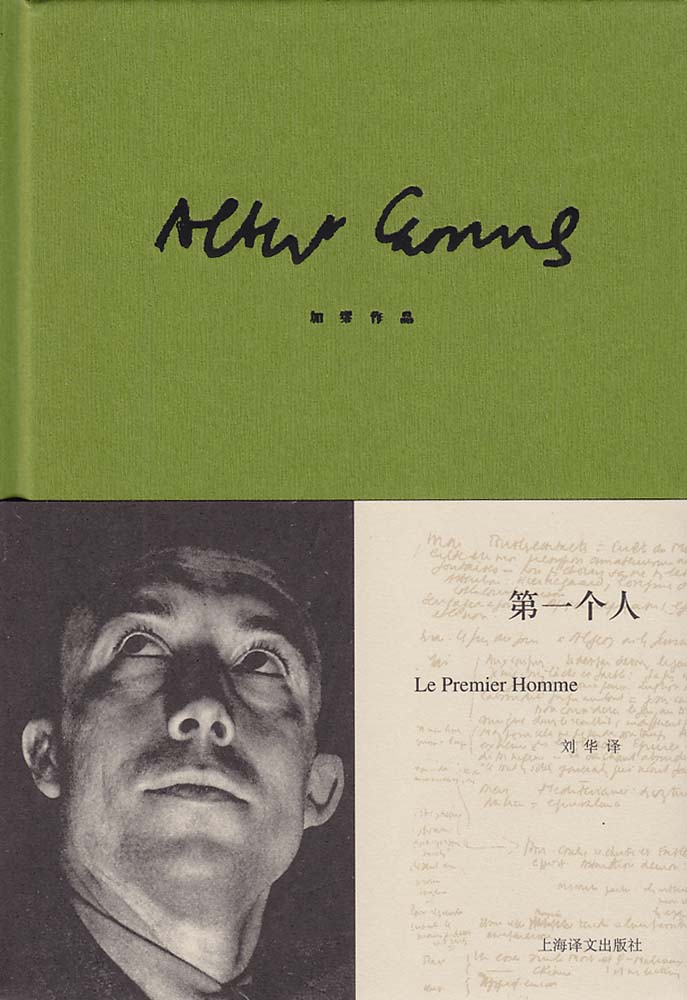

阿尔贝·加缪(1913年11月7日—1960年1月4日),法国小说家、哲学家、戏剧家、评论家,存在主义文学领军人物,“荒诞哲学”代表,1957年诺贝尔文学奖获得者。

2013年是加缪诞辰一百周年。企鹅出版社给阿尔贝·加缪的代表作重新出版了一套单行本,封面图的作者都出自著名摄影师,例如英国的兰金、西蒙·罗伯茨之手。国内,上海译文出版社则再版了加缪作品集。

百年加缪,加缪百年。虽然没有扎实的统计数字,但加缪一定是被引用次数最多的现代作家。

还血肉于他,是共识,也是需要。2010年加缪五十周年忌辰时,《经济学人》发表了篇文章,题为“荒诞王子”,将“荒诞”冷冷的哲学意味同“王子”的人味甚至性感合在了一起,文章里举出了该年新出的三本加缪传记,其中,法国老记者何塞·朗奇尼的一本,从加缪人生完成的一段旅程入手,从驶离普罗旺斯,直到抵达巴黎,其中的各种片断,与他的一生曲折遭际联系在一起,掺杂了作者想象性的闪回。

加缪的情人们是受众最大的一个话题,接下来是他的母亲,他在遗作《第一个人》里展示了一种无人能及的能力:把亲情写得刚劲纯阳,还不失忧郁的诗意。阿尔及尔的一个工人阶级聚居区,卡特琳在一座没有卧室、没有水管子也没有暖气的二居室里抚养两个儿子,她保存着一个饼干箱,里面装着一块来自一战战场,夺走了她丈夫性命的弹片。他的老师路易·热尔曼,愿意免费教他读书,说服加缪的奶奶把他送去中学;直到1957年,诺贝尔文学奖的桂冠落到自己的头上,加缪都记得热尔曼,将他的受奖演说献给自己的老师。

《第一个人》如果得以完稿,它就将是一个寻父故事。但加缪的人生就是如此富有戏剧性,小说虽然只写了十几万字,它中断的地方,像是一个精巧的手术的结果,一个阶段刚好结束,而下一个阶段尚未开始。再往下,雅克或许就将踏上寻父之旅了。

在灰色的理论面前,加缪是一株常青的生命之树,他是不需要阐释的,虽然他那两本哲学著作,以及小说《堕落》也相当晦涩,可是任何人都能宣称得到了一些什么——无论是西绪福斯的隐喻,还是《反抗者》中对革命幻象的批评。你若想做一个及时行乐的人,那么加缪是一份能让你欣喜若狂的思想资源,他就是一个崇尚肉欲的人,因为肉欲与自然的山川草木相连,填补了他在一个贫穷、无知、沉默的家庭里,精神世界的空虚状态;你可以宣称自己像加缪一样,早就看透了世界的无意义,因此才做一些寻求意义的事情;你也可以直接引用他的话来证明寻乐的正当。“想要英雄主义很容易,”他说,“快乐却很难。”

这里没什么讽刺的意思。加缪并非一个私德楷模,1954年,他的妻子弗朗西娜还因他屡屡跟别的女人上床,于绝望中险些自杀。对妻子不忠,似乎很难用特殊的童年、肺结核、独特的戏剧人格或者俊朗的外形来辩护;然而,一个职业文人能娴熟地利用文本中的替身来为自己挡箭,甚至可以个人的经验作一番非道德化的处理。小说《堕落》的主人公克拉芒斯集中了多个人物的形象,其中就包括他自己,克拉芒斯坐在阿姆斯特丹圈形的运河之中,犹如置身《神曲》中的地狱,当他承认,他一看到漂亮女人就无法不回头时,加缪就是在忏悔——或者说开脱自己的罪过。

但这些都融入了他的传奇。即便在生前,绯闻也是加缪蓬勃的生命力的一部分,一直在给他加分。这是一个无法不惹人陶醉的形象:他对生命之荒谬可悲的认知是真诚的,他对男欢女爱、碧海蓝天的享受与歌颂,也是真诚的。无论是写下最消极、最沉痛的言语,还是表达豪情壮志,他都给人留下同等的好感。关于荒谬,他在《西绪福斯神话》里写道:

“在一个突然被剥夺了幻象和光芒的宇宙中,人看起来是异邦的,是陌生人。他的流亡无法治愈,因为他被剥夺了一个失去的故乡或一片应许之地的记忆。这种人和生活之间的离异,演员和背景之间的离异,正是荒谬感。”

明明描述的是让人绝望的处境,却写得如此诗意,好像欣赏一般。《局外人》是《西绪福斯神话》的小说版和美学版,一轮北非的太阳所制造的“午后之死”,以及莫尔索在临刑前夜的狱中独白,让我们看到无意义的死亡也是有意义的,甚至是壮烈的。

加缪身上集中了太多的悖论,互相矛盾的因素。一边是无意义的、悲剧的荒谬感,另一边是属于生命的积极的美;一边是肺结核病,另一边是游泳、足球、搏击,各种他参与过的体育运动;一边是常常挂在嘴边的阴影,另一边是清晰的希望感。他的每一本书里,差不多都有这种互相矛盾、互相映照的多组意象。

|