|

阿尔贝·加缪巨大的精神力量,来自传统人道主义,特别是法国17世纪大思想家巴斯喀关于人类生存与命运的哲理。加缪把它发扬光大、丰富深化,不仅使之具有了完整深邃的理论形态,而且还表现在生动丰满的文学形象中。 阿尔贝·加缪巨大的精神力量,来自传统人道主义,特别是法国17世纪大思想家巴斯喀关于人类生存与命运的哲理。加缪把它发扬光大、丰富深化,不仅使之具有了完整深邃的理论形态,而且还表现在生动丰满的文学形象中。

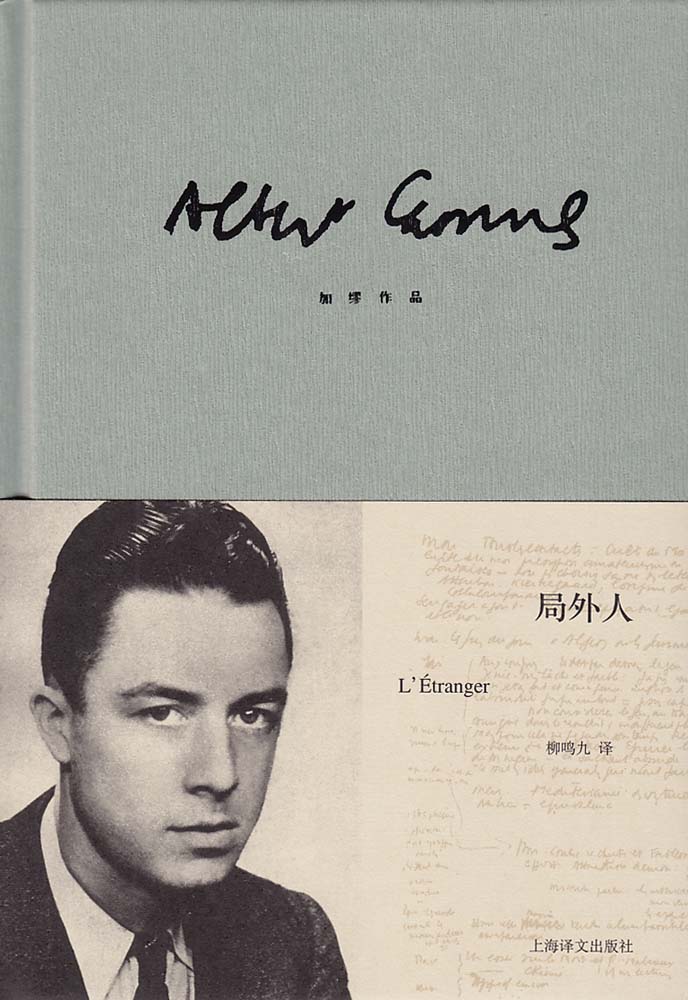

在他最经典的《局外人》中,一件过失杀人案在司法机器的运转中,被加工成为一个“丧失了全部人性”的“预谋杀人案”,被拔高到与全社会全民为敌的“罪不可赦”的程度,必须以全民族的名义处以极刑。主人公默尔索死于意识形态、世俗观念的肆虐,死于把当事人完全排除在司法程序之外、使之沦为“局外人”的现代司法的阴险性。

默尔索感受到人类生存状况的尴尬与无奈,即使面对自己的命运,也保持了最冷静甚至看起来冷漠而无动于衷的情态,似乎是冷眼旁观自己命运的一个局外人。

寓言剧《卡利古拉》是加缪戏剧创作中最为成功的作品。加缪让卡利古拉明白地宣示了巴斯喀哲理,体现了面对生存荒诞与世界荒诞的清醒认识与彻悟意识,明确认定“这个世界在目前的状态下是让人无法容忍的”,为此,就有必要促使世人对所有这一切,先要认清与看透。剧本写作于上个世纪30年代末,带有鲜明的反专制、反暴政的倾向。

在加缪整个文学创作中,作为精神核心与思想基础的,是他著名的论著《西西弗神话》。这部论著从荒诞感的萌生到荒诞概念的界定出发,进而论述面对荒诞的态度与化解荒诞的方式,并延伸到文学创作与荒诞的关系,构成了20世纪西方文学中最具有规模、最具有体系的荒诞哲理。在加缪看来,人类对理性、对和谐、对永恒的向往与渴求跟自然生存的有限性、跟社会生活的局限性之间的断裂,人类的作为、人类的奋斗跟徒劳无功这一后果之间的断裂,就是荒诞,这几乎就是他全部文学创作的思想基础。

加缪从荒诞哲理的高度把人的态度概括为三种,并明确否定了前两种即生理上的自杀与哲学上的自杀。他所主张的是第三种态度,即坚持奋斗、努力抗争。人在荒诞境况中的自我坚持、永不退缩的勇气、不畏艰难的奋斗,特别是在绝望条件下的乐观精神与幸福感、满足感,所有这些都昂扬在《西西弗神话》的精神里。

在《西西弗神话》之后,加缪又创作出《鼠疫》与《正义者》,把人类存在这个课题阐述得更完整深刻。

真正引发加缪创作《鼠疫》的是1939年爆发的第二次世界大战,是德国法西斯势力在全欧逞凶肆虐的严酷现实。小说与时代历史的贴切程度如影随形,不论是在历史的真实上还是在历史的走向上都是如此。鼠疫狂袭、人群大批死亡的阿赫兰城,正是纳粹阴影下欧洲的真实写照,阿赫兰城的人们在面临毁灭的危机中奋起与鼠疫作斗争、团结一致、齐心协力的篇章,则是1940年代国际民主阵营与法国抵抗力量全力抗击法西斯奴役的生动反映,最后阿赫兰城的人们战胜了鼠疫则昭示着反法西斯战争的胜利。

稍后的剧作《正义者》,取材于1905年的俄国革命。在这里,荒诞是黑暗的沙皇统治,是充满了奴役、追捕与残杀的暴政,人物通过暴力反抗,推翻专制制度,解放俄罗斯。剧本重点表现反抗者的精神境界与人格力量,特别是将革命行动与人道关怀结合在一起的理想。这种新人形象在法国20世纪文学中显然是不可多得的,他们肯定会大大缩小加缪与中国社会主义的思想距离。

在反抗的主题上,加缪继《鼠疫》与《正义者》之后,又写了一部专题理论著作来全面阐释他关于反抗问题的理论体系。既然存在着荒诞,就应该有面对荒诞的反抗,加缪在《反抗者》中,明确提出了这样一个命题:“我反抗故我在”,把反抗视为人之所以为人、人之所以存在的标志与条件。在加缪看来,反抗者应该是突破了个人存在,超越了自我,摆脱了一己私利,遵循在一定社会范围里为人群所认同的价值观,具有巨大的活力,并在反抗过程中有助于人群,总之,反抗是有理性的、有价值标准与社会效益、有意义的社会行为,而反抗者则是大写的人、理想的人。

|