|

在战后定居美国的不安岁月中,她的写作和交往构成一个公共知识分子的典范。阿伦特一生的跌宕起伏是20世纪犹太知识分子的缩影。 在战后定居美国的不安岁月中,她的写作和交往构成一个公共知识分子的典范。阿伦特一生的跌宕起伏是20世纪犹太知识分子的缩影。

从海德格尔那里,她学到了如何使古老的观念和思想在具体历史情境下变得生机勃勃;从雅斯贝尔斯那里,她学到了使真理和理性在实践交往中成为真实的方式。

阿伦特善于用概念来把握非意识形态的崭新经验,她认为,如果我们不能找到一个新的、差别化的概念,我们就无法真正地理解所发生的事情。

1941年,阿伦特夫妇为逃离纳粹迫害来到美国,在战后定居美国的不安岁月中,她的写作和交往构成一个公共知识分子的典范:深具道德的敏感、批判的敏锐、从不陶醉在自己的才华或丧失在抽象的概念语词里,而总是在面对时代的危机时,努力去实践原初意义上的思想对话。

从20世纪50年代中后期开始,她发表了大量时评论文,每一篇中,她思辨的穿透力都围绕着具体事件展开,引导人们去关注事件背后的政治意蕴。例如在讨论废除种族歧视的文章“关于小石城事件的反思”中,她一反平权诉求的潮流,批评美国政府强制执行的黑人白人同校政策,其背后的思想是她对“平等”在社会和政治空间中不同含义的理解。她认为,政治的平等可以通过法律的强制实现,但法律不能强制推行社会平等。她进一步提出,社会群体中自发的不平等,如民族、出身、利益团体的差异,乃是防止单一“大众社会”出现的重要屏障。这篇文章发表在1959年的《异见》上,其引起的激烈争论成了后来她无意卷入的“艾希曼风暴”的前兆。

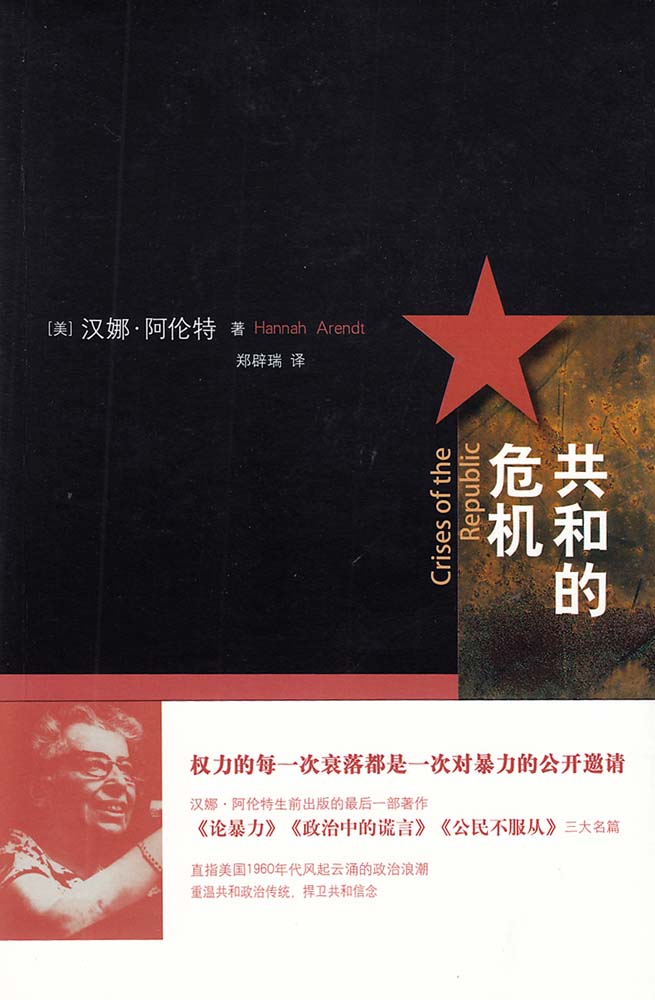

收录于《共和的危机》中的文章,是对60年代美国学生运动、越战政策等的反思,发表在《纽约客》、《纽约书评》一类有公共影响力的杂志上;更不用提她1961年作为《纽约客》特邀记者,赴以色列报道艾希曼审判而造成的巨大争议。这些文章的结集仍在不断推出并得到了法学、教育、国际政治等领域的研究,显示出哲学回应世界的伟大力量。阿伦特青年时期曾受教于德国两位大哲学家:海德格尔和雅斯贝尔斯,从海德格尔那里,她学到了如何使古老的观念和思想在具体历史情境下变得生机勃勃;从雅斯贝尔斯那里,她学到了使真理和理性在实践交往中成为真实的方式。而在以理性思考来沟通历史和现代的多元经验方面,阿伦特展现出惊人的才华。

阅读阿伦特的作品,于我则是一种哲学教育和自我教育的历程。阿伦特善于用概念来把握非意识形态的崭新经验,她认为,如果我们不能找到一个新的、差别化的概念,我们就无法真正地理解所发生的事情。她对“极权主义”的分析就最早体现了这一思想方法,她强调“极权主义”本质上不同于古老的“专制”、“暴政”或现代的“帝国主义”之处,在于它不受某种可理解的利益目标的驱动,而是自称发现了自然或历史规律的必然性,朝着这个虚构的历史目标前进,个人在其中将不再具有任何意义。极权主义的特征是意识形态和恐怖,恐怖用于消除个体性,即消灭所有把一个人区别于另一个人的东西,这个过程当然是无休无止的,除非人类彻底灭绝,从而,恐怖在极权体制中不再是一种统治的手段,而就是它的本质,是推动它运动的主要动力和逻辑。

在后来的著作《人的境况》、《论暴力》、《论革命》中,她不断运用这种概念分析法来揭示政治生活的独特性以及现代扭曲的状况。例如通过“劳动/工作/行动”的区分,她揭示出人的劳作、工作和政治交往活动对应于人类的不同关系:跟“劳动”对应的是人和自然的关系,跟“工作”对应的是人和世界的关系,跟“行动”对应的是人和人的关系,三种活动界限的丧失造成关系的扭曲和人的异化。

阿伦特在《耶路撒冷的艾希曼》中创造的“平庸之恶”概念,是另一个显著例子,让我们注意到“无思想的普通人犯下极端罪行”这一奇特现象,一种现代官僚体制下特有的犯罪现象。在她看来,新词语的选择帮助人们辨识出一种新的经验,一来避免把新事物混同于旧的而导致思想贫乏的迟钝;一来拒绝意识形态话语的灌输而导致无思想的愚蠢。人们在概念中获得对现实的理解,这是一个主动寻求意义的对话,对阿伦特来说,哲学思考是一个自我理解和与世界和解的活动,语词和言谈彰显出自己、他人以及在人们之间的世界,反之,在语言被当成手段、工具、压服人的武器的时候,极权主义的思维方式就悄然而至了。阿伦特不愿做一个哲学家,在大部分的著作中,她也没有专事哲学,因为她认为传统哲学“牺牲了对话式、交流式的思维,而这正是她希望去实践、去广泛地运用在危机时代的那种思维方式。”

|