|

“Milorad”这个词在其母语中是“亲爱的人”的意思。帕维奇是这样一位作家,他成功地构建出来的小说能让任何人都以欣赏雕塑的方式来阅读。他生前住在贝尔格莱德。《当代小说评论》杂志1998年刊登了一篇对他的访谈,以下是其中的节选。 “Milorad”这个词在其母语中是“亲爱的人”的意思。帕维奇是这样一位作家,他成功地构建出来的小说能让任何人都以欣赏雕塑的方式来阅读。他生前住在贝尔格莱德。《当代小说评论》杂志1998年刊登了一篇对他的访谈,以下是其中的节选。

问:昨天我在仔细地观察您。您对世事的反应就像一个小孩。您给我的印象好像您并不是目前最重要的塞尔维亚作家似的。

米洛拉德·帕维奇(下简称帕):事实上我正是这么觉得的,我尝试用初见人世的眼光来看待这个世界。为了能继续生活和写作,我尝试忘掉所有我写过的书。

问:您写过的书是否妨碍了您继续写作?

帕:假如你不忘掉已经写过的书,你就写不出新书来,因为每一本新书就像是回到了极点。

问:开头和结尾肯定是小说家最大的麻烦。

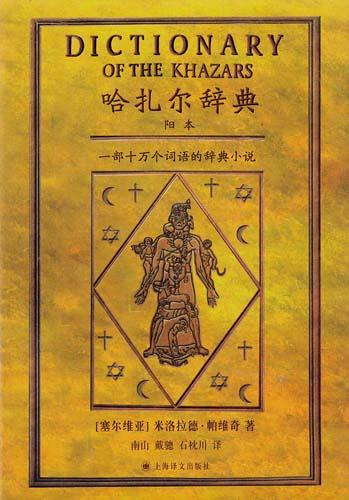

帕:我已尽我所能去清除或毁掉我的小说中的单一的开头和结尾。比如,《风的内侧》就有两个开头。你可以从自己喜欢的那一边开始读这本书。至于《哈扎尔辞典》,你想从哪儿开始阅读都可以。但是在写作它的时候,你不得不将书中哪个条目先于或接在另一个条目之后牢记在心。至少到目前为止,我成功地避免了陈旧的阅读方式,也就是从传统的开头读到传统的结尾的方式。

问:假如小说可以有不止一个开头和不止一个结尾,我们是否压制了有关开头和结尾的传统观点?

帕:我们不是压制自己,我们是在解放它们,而且我们随之也解放了我们自己。

问:您认为每一个开头必有一个结果吗?

帕:不,这是不对的。

问:可是我们常说,无论生时如何,都以死亡告终。

帕:完全正确。可是,正因为在我的生活中我无法避免这种单行街道,我便试图至少在我的小说中尽我所能地避免它。

问:幻象是不是人们用来与生活的“事实”相抗争的武器?

帕:现实世界与幻象世界之间并没有明确的分界线。自由之人消除这两个世界之间的界线。作为一个作家,我经常有这种感觉。我当真认为,一个作家所能拥有的最重要的才能便是能够达到这样一个境界,即现实与幻象对他而言其实是同一个世界。惟其如此,事物才会以其应有方式正常发展。

问:在您看来,创作最佳作品的真谛是什么呢?

帕:我相信,只要你的恐惧达到了最大极限,最佳作品就会出现。我们离自己害怕的东西越近,也就越朝最佳作品迈近了,恐惧将把我们引向超常,真正的超常。正是在这里人们才会找到真谛。为了能找到真谛,这样的挑战很有价值。

问:这么说来,您其实是在说,是恐惧使我们具有创造力。

帕:完全正确。只有恐惧。恐惧正在引导我们。恐惧正确地引导我们。当然,是在文学当中。

问:有什么恐惧支配着您吗?

帕:我一直受各种各样的恐惧的支配。我这一辈子就像背十字架那样将它们背负在身。恐惧其实是作家最忠实的朋友。我仍旧像孩提时那样强烈地感到恐惧。我的恐惧从来不会变老。当我还是孩子时,我是如此地害怕孤独。我害怕夜半时分的空房子。我害怕我在那里长大的那幢房子的后院——我昨天指给你们看的那幢房子。我害怕它,尤其当灯都灭了的时候。

问:事实上,您所有的恐惧似乎都集中在那幢房子的内部或周围。

帕:可能那正解释了我为什么尝试用造房子的方式来构建我的小说。可能因为这种对空房子的恐惧——我正在试图克服它——永远存在。《风的内侧》有两个入口和一个内院。《哈扎尔辞典》也是一座巨大的房子,它令人震惊是因为它有如此多的入口和出口。到处都是门。进屋出屋完全随你心愿。

问:您在成为作家之前想过要当什么?

帕:我一直想成为作家。我还记得自己宣布要当作家的那一天。我相信是我的自然环境把我推向这一方向,因为我生长在作家堆里。

问:您还记得您曾崇拜过的第一位作家吗?您是否曾说过,“我也要成为像他那样的作家?”

帕:是的。他就是我的叔叔尼古拉·帕维奇。他是位诗人。不过我并不是通过阅读才了解第一批作家的。我是通过倾听别人交谈认识他们的。事实上我依赖于下面两样东西:塞尔维亚的口述传统(民歌和谚语)和有关拜占庭的教堂讲演和文化传统。两者中口述因素都是极其重要的。

问:这种口述传统对您的写作风格有多重要呢?

帕:我认为一个词组首先必须动听。一个句子动听悦耳时,它自然就是个好句子。谁持有跟我一样的文学观,就意味着在他心目中只有听众而不是读者。在此就出现一个新问题——你决不能让你的听众打瞌睡。

问:什么时候一件作品会令其读者厌倦?

帕:当它不能迫使其读者运用自己的幻想的时候。在我看来,一件作品不要只是关注读者的理念。这就意味着它不能只是其作者的理念过程。

问:那么除了“理念”之外还需要什么呢?

帕:爱!换言之,你必须热爱你正在写的东西。同时,你的写作有机会自发成其道时,你就不要去妨碍这种永恒能量。假如你让这股能量流遍你的书,可以肯定这部作品会自己找到通向读者的道路。

|