|

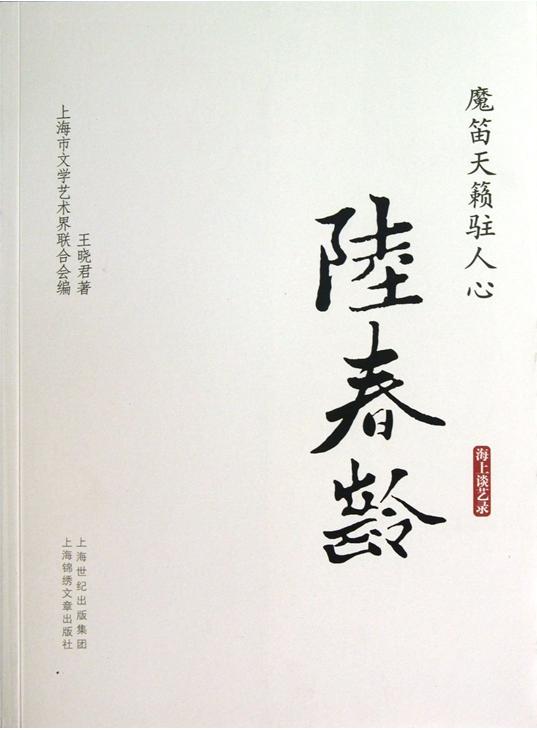

第二天,西德的报纸上发表了一位音乐家的评论,“一支小小的竹笛,用乐队来伴奏,发出魔术般的声音,忽而优雅,忽而轻快,忽而庄严,忽而爆发,忽而流畅,有时它又构成声音的图画,宛如一阵诗意的风,吹进剧场大厅,紧紧抓住了观众的心灵……”经他一宣扬,“魔笛”便飞扬全世界,“魔笛”也就成了陆春龄的美称。 第二天,西德的报纸上发表了一位音乐家的评论,“一支小小的竹笛,用乐队来伴奏,发出魔术般的声音,忽而优雅,忽而轻快,忽而庄严,忽而爆发,忽而流畅,有时它又构成声音的图画,宛如一阵诗意的风,吹进剧场大厅,紧紧抓住了观众的心灵……”经他一宣扬,“魔笛”便飞扬全世界,“魔笛”也就成了陆春龄的美称。

正因为陆春龄出访的国家很多,他的收获也就有很多,就拿笛子来说,他收集到各国各地较有特色的笛子就有100多支。其中有一支日本艺人送给陆春龄的“尺八”,此笛形似一根烧火棍,但吹奏出的声音,却是异常的优美动听。陆春龄伤感地说:“尺八最早发源于唐朝,而今在我国寥寥无几,日本艺术家却煞费苦心地保留下它,制造、运用它,我们的子孙不懂得珍惜,许多好东西,如今还往外流失。说句心里话,我拿着此笛,觉得沉甸甸的,心里总是有那么一股说不出的苦涩味儿。”

陆春龄抚摸着这一支支、一盒盒的笛子,深情地说:“外国的笛子,与中国的笛子是略有区别的,中国的竹笛有膜,外国的民间笛子无膜。但它们最大的共同点,就是都是来自于民间,都蕴藏着一定的音乐内涵。为此,我每到一处,便会收集,目的在于研究它们各自的长处,从中提炼、获取音乐的滋润,以丰富提高自己的艺术水平,更好地为人民服务。”

陆春龄在回忆这段出访的历史时说:“在国外,我们常常接受那些普通人民的赠礼,即使只是一张邮票,一根甘蔗,或者是一枚别针,都代表着当地人民说不尽的心意。由于他们诚挚的邀请,我常常半夜起来,为他们吹奏各种曲子,尤其是当我吹奏他们国家的曲子时,他们显得更为高兴和愉快。我曾经接触到各式各样的人,特别是那些吹笛子的同行,更是用羡慕的眼光来看我, 向我诉说心里的话:‘从一个吹笛子的人身上可以看到新中国。’这句话使我产生了一种强烈的幸福感和责任感,觉得自己必须要配得上新中国笛子演奏家这个光荣的称号。”

与领袖的笛子情结

陆春龄没有忘记八次见到毛主席,为首长们吹奏《鹧鸪飞》的情景,他打开了笛箱,拿出了喜爱的笛子,回忆道:“这是我在1954年春,第一次见到毛主席时演奏《鹧鸪飞》的笛子。”那年,陆春龄访问印度、缅甸归来,在怀仁堂吹《鹧鸪飞》,并用印度曲吹奏了印度民间乐曲《渔夫曲》。1955年夏天,陆春龄出访印度尼西亚回国,又汇报了这首乐曲。冬天,在招待印尼总理沙斯特罗·阿米德约的宴会上,陆春龄与毛主席一起干杯。陆春龄说:“1955年是我幸福的一年,因为我一年之中,三次见到了毛主席。”

1956年,陆春龄访问苏联等六国归来,在政协礼堂第四次见到了毛主席。1962年,毛主席来上海视察工作。在上海锦江友谊俱乐部,毛主席又一次听完了陆春龄演奏的《鹧鸪飞》。这次,陆春龄不像以前那样紧张了,他以醇厚和细腻、快和慢、强和弱等艺术对比,将鹧鸪鸟忽高忽低、时远时近、若隐若现、尽情自由地展翅于蓝天、向往幸福的形象,表现得淋漓尽致。演奏一结束,毛主席走到陆春龄跟前,边抚摸着竹笛,边握住陆春龄的手说:“谢谢,谢谢。吹得好,吹得好。要用笛子,好好为社会主义革命和社会主义建设服务。”陆春龄紧紧握住毛主席的手不放,千言万语并成一句:“感谢党的培养,我一定好好地为人民服务。”此时的陆春龄,沉浸在幸福的海洋里。

领袖的关怀,使陆春龄沐浴在党的阳光雨露之中;领袖的教导,使陆春龄牢记一个信念:扎根于民,服务于民;领袖的接见,平添了陆春龄无穷无尽的力量。陆春龄决心,在崎岖的艺术道路上,不畏艰险,努力攀登,去争取艺术的光辉顶点。

陆春龄最后一次见到毛主席,是在1964年1月11日,人民大会堂灯火辉煌,全国文艺工作调演大会在这里举行。毛主席等党和国家领导人几乎全到了。全国一流的演艺人员,几乎也全数到场。演出结束后,毛主席在舞台上接见了演员,陆春龄被安排在毛主席左边。陆春龄禁不住内心的激动,与毛主席连握了三次手。毛主席还亲切地问他:“你是什么地方人?”陆春龄激动地回答:“我是上海人。”那天晚上,陆春龄按捺不住当时激动的心情,回到下榻处,用他常按笛孔的手,在当晚的节目单上,写下了一首诗:“我的一生党培养,抚今追昔奋发强。毛主席教导铭记心,建设祖国万年长。”

“四人帮”粉碎后的一个“五一”劳动节,陆春龄被邀至北京演奏。节目单上规定只演一首曲子。当时邓小平陪着外宾,坐在观众席上。当陆春龄吹奏的《练兵场上》结束后,主持人对陆春龄说:“再加演一曲《友谊赞歌》,且要用法国的三孔笛吹奏。”事后,陆春龄才知道《友谊赞歌》是小平同志特意点的。小平同志还请人转告陆春龄说:“我们的民族音乐,不仅要让中国人欣赏,更要让海内外的朋友了解。中国的民族文化艺术,要让全世界人民了解,世界各国健康的民族艺术,也要学习交流。”

陆春龄说:“这天,小平同志未能接见我们,但我仍十分欣慰。我会遵循他的嘱托,将民族音乐带出国门,让全世界了解中国,让世界各国人民的友谊赞歌,响彻全球。”

|