|

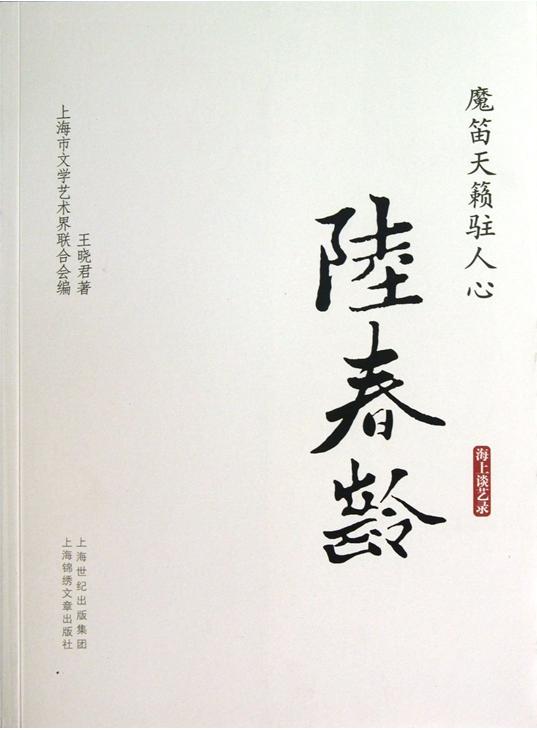

陆春龄的一生,是传奇的一生。他的演出,多次得到党和国家领导人,如毛泽东、周恩来、邓小平、陈毅等人的欣赏,他还出访过70多个国家和地区,他的表演得到许多国家元首、总理的赞赏,更受到当地民众的喜爱。(本文选自上海锦绣文章出版社“海上谈艺录”丛书《魔笛天籁驻人心·陆春龄》2013年7月版) 陆春龄的一生,是传奇的一生。他的演出,多次得到党和国家领导人,如毛泽东、周恩来、邓小平、陈毅等人的欣赏,他还出访过70多个国家和地区,他的表演得到许多国家元首、总理的赞赏,更受到当地民众的喜爱。(本文选自上海锦绣文章出版社“海上谈艺录”丛书《魔笛天籁驻人心·陆春龄》2013年7月版)

笛声镇住十万观众

陆春龄在回忆1955年出国时的情况时说:“那时出国的纪律是很严的,一切行动必须听指挥,因为你不仅是代表个人,更重要的是代表着我们整个国家。为此,出国前,我们总要办学习班,学习外交政策。”

的确,当时的周总理对此项工作抓得很紧。他事必躬亲,常常对出访代表团说:“外交无小事,你们出国表演,可以宣传中国的文化,让外国朋友了解中国,知道中国有着悠久的历史,传统的民族文化,但是, 你们不要忘了,你们还得向他国学习,学习他们的民族文化。相互促进才能提高嘛!”

从此开始,陆春龄便开始收集各个国家的笛子,以此来提高自己的水平和促进与其他国家文化的交流。他一路演出,一路留神各地有特色的笛子。这些笛子,有竹制的,有木制的,有铜制的,有树皮制的…… 有印度的苇笛,法国马赛的三孔笛, 挪威的民间一孔笛,罗马尼亚的牧笛,印度尼西亚的沙林笛,捷克的风笛,和用树皮包扎的芬兰笛……在收集过程中,他还会向当地的民间艺人学习。

陆春龄回忆说:“当时,我们代表团一行人,与印度民间艺术家交流,一位专为蛇舞伴奏的老艺人,为我们吹奏了这支《渔夫曲》,音色美妙动人。笛子不同,但是却有着异曲同工之妙。我于是就拜他为师,让他教我这支曲子。在这种欢快和友好的交流中,我们成了很好的朋友。他不仅教会了我《渔夫曲》,而且还在这支苇笛上刻上了我俩的名字。我还拿着这支苇笛在印度剧院独奏、介绍。当我要离开印度时,他还赶至火车站来送我,依依惜别,难舍难分。”

1955年夏日,陆春龄又随郑振铎、周而复率领的中国文化代表团,访问了印度尼西亚。新中国成立不久,一切都在复苏中,中国的外交也面临着严峻的考验。周总理为了打开外交上的通道,他不断派出文化使者,出访各国,希望用音乐的语言与各国人民交流、沟通。当时,印度尼西亚是和中国建交的为数不多的国家之一,周总理十分重视,要求文化代表团要特别地重视。印尼的苏加诺总统,也十分重视两国人民的友谊。

在可容纳十万人的雅加达广场上安排演出,他亲自在后台督战。印尼人民听说中国文化使者来演出,都从全国各地赶来,有的还高举火炬,高歌欢迎,争先恐后地往广场前面涌去,有的还爬在树上,或坐在屋顶上,只为了亲眼目睹中国艺术家的风采。大家簇拥着,突然间,舞台下一阵骚动,顿时整个台下秩序就乱了,警察竭力维护着秩序,但是根本无济于事。在这种情况下,警察也慌了手脚,万般无奈中,警察只好朝天鸣枪,以示警告,希望可以镇住整个场面的秩序。但情况正相反,听到了枪声的群众,更是乱成一团。

就在这慌乱紧张之时,舞台上传来了悠扬动听的笛声,是陆春龄吹奏的《小放牛》。陆春龄以打音、倚音、赠音、连奏等娴熟的笛子技法, 使笛曲充满了轻松活泼,生机勃勃, 一下子吸引住了台下慌乱的群众, 刚才还一片混乱的场面,在这悠扬的笛声中,渐渐地平静了下来,秩序也慢慢恢复了正常。刚才还急得像热锅上的蚂蚁似的文化代表团的领导,看见情况恢复正常,悄悄从幕布缝里朝台下望去,真的安静了,大家都在很认真地聆听陆春龄的笛曲。笛子真有魔力,竟然镇住了刚才吵闹的人群。是啊,当时那种混乱的场面,演员撤也撤不得,台后还有苏加诺总统,一旦出事,可是了不得的大事啊!幸好陆春龄十分镇定,他像定海神针一般沉稳,不慌不忙,为了吸引混乱的人群,有意站在舞台前沿吹奏。在演奏时,他还故意将《小放牛》连吹两遍,并在曲子中加了许多的颤音、滑音,让曲子更优美动听,从而吸引住慌乱的群众。

就这样,陆春龄镇定自若地演奏了这首《小放牛》,随后,台下的观众报以热烈的掌声。秩序一下子就恢复了,连警察也为之动容。然后,陆春龄又应群众的要求,吹了一曲《欢乐歌》。演出结束后,陆春龄深深地向台下的观众鞠了一躬,从容地回到了后台。此时,代表团的领导和同事们悬在心头的一块石头,总算落了地。大家纷纷竖起大拇指,称赞陆春龄:“大智大勇,了不起。”“为大家解了难,为祖国争了光。”第二天,当地有一家很有影响的报纸,以“枪声不能维持秩序,笛声却镇住十万观众”为题,刊登出了这一消息。报道说,“一曲中国田园牧歌,竟有如此神奇的魔力,它远胜枪声,征服了十万观众。中国的陆春龄果真是名不虚传的神笛!”此标题虽有些夸张,但也说明了中国的文化艺术, 已经赢得了当地人民的高度赞赏。

|