|

关爱后辈有求必应 关爱后辈有求必应

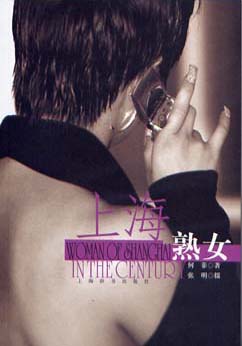

当年程乃珊受上海辞书出版社之邀为我的拙作《上海熟女》作序。那时我们素昧平生。程乃珊仔细看了我的书稿后,在序里写下这样一段文字:“这些文字向你展示了上海女人在现代与传统之间,自由与约束之间,出格与规范之间的千姿百态,万斛风情。这也给那些想对这座城市新的价值、新的符号、新的书写和新的表达充满好奇的朋友,找到一些他们想要了解的东西;有时也许仅仅是一个闪过的火花,也会使人们与上海的关系更亲密。呵,众多的都市传奇,原本就是这样产生的。这一切由《上海熟女》而来。”

这样的文字,对于一个时年28岁的年轻作者,是怎样的一种褒奖和鼓励!

2006年盛夏上海书展,我第一次见到程乃珊,也有幸和她在一起签名售书。她风度翩翩,气场强大,服饰考究,款式面料极其精雅,她的笑容如颈上的红珊瑚项链般灿烂感人。

自那以后,我们开始了交往。

那些年我帮一家文化类杂志组稿,领导想请程乃珊写上海题材的专栏,让我去开口约。我辗转反侧,怕社里出不起配得上程乃珊这三字的稿费,显得唐突,怯怯地发了短信,并告知稿费不会很高。她很爽快,直截了当地问:“你们杂志稿费多少?”

我问:“您的稿费通常多少?”

“夜报给我每篇三百。”

“那么我们也三百好伐?”

她欣然答应,下午就写好一篇文章发给我。后来我才知道,只要是写她热爱的上海,她是完全不计较稿费的。哪怕有些报纸一年才发一次象征性稿费,她也是一笑而过。有年社里为征订杂志,将她请来签名售书,深秋的淮海公园下着冷雨,程乃珊瞬间照亮了当时那个简陋的空间。她对读者和蔼耐心,对于合影的要求从来有求必应。她身上有大包容性,真心爱上海,用自己的手和心触摸这座城市的生命脉息,你随时能感受到她对海派文化保护的诚意和行动。

我与程乃珊的相聚,总是围绕着吃,总有严先生在侧。

2009年初夏,程乃珊63岁生日,邀22位友人去苏州狮子林内的“吴门人家”庆生,我也是1/22,她带我们参观了严尔纯外婆家的老宅,如今是××博物馆。餐后,她与丈夫翩翩起舞……有她的场合永远欢声笑语,就像那天的蛋糕上写的“快乐的乃珊”。在天堂,她再不必顾忌血糖,可以尽情享用她喜欢的海派奶油咖啡、芝士蛋糕和核桃冰糕了。

程乃珊很喜欢与年轻人交往,有数不清的年轻编辑曾受惠于她。我曾听过一个说法,能慷慨地将自己的友人与别人分享、任由他们去发展去合作的人,在女人里极其大气难得。受她这种风骨的影响,我亦部分地成为了这样的人。

两年多前在陆家嘴的一次中外旗袍派对上,是程乃珊在我心里最美的形象,永远定格在我的脑海里。那夜,她穿着合体的黑丝绒旗袍,胸前别着一朵大大的玫红色牡丹,黄绿色冰丝披肩,薄施粉黛,优雅雍容。当夜由在场男士评选出最美旗袍女士一二三等奖。型男们人手一枚塑料手环,若觉得谁穿旗袍最有腔调,就将手环送给她。不出意外的,程乃珊收获无数手环,成为一等奖获得者。

而严尔纯先生却将手环友好地给了我,使我有幸成为二等奖获得者之一。

去年夏天,我的好友、海上紫砂壶篆刻家杨忠明曾托我向程乃珊邀写一句关于茶与壶的题词,隔日,她就将字快递了给我。没想到去年底开始,她的病情再次反复,今年春天急转直下,再次见面竟然在那样的仪式中。就如她所写:“生命中会有许多变数,那不经意中稍纵的一刻,分分钟有可能会成诀别!”

春天里的送别

2013年4月28日,天气明媚得不可置信。这样好的春日,程乃珊原应与先生严尔纯或友人们一起喝英式下午茶,或在书桌前赶写专栏。而这次,那么活力的她却与龙华殡仪馆联系在了一起,连带着这个人生最后的驿站也多了几许阳光生动。

花那么鲜艳,草绿得蓬勃,风温暖而平静,这多么不像是个送别的日子,又是个多么适合送别她的日子,阳光送明丽的她上了天堂。下午3点,追悼会开始。站在庞大的送行人群中,我不禁再次注视她的遗像。她在向亲友们莞尔微笑。立领白衬衣外套着黑圆领毛衣,领口里嵌一条红花丝巾,招牌式的齐耳短发,细巧时髦的眼镜,白皙丰润的脸颊,这是她留给友人们的最后的照片,她希望大家一直记得上海Lady美丽优雅的样子。

严尔纯,这个与她恩爱相知四十多年的老克勒,这个被她戏说为“伊良心好,年轻时娶了不漂亮的我,是害怕我成为剩女”的上海好好先生、她的最佳舞伴和“贴身保镖”,在追悼会现场虽憔悴却毫无颓态,依旧优雅周到地与每个来宾握手寒暄致谢。他赢得所有人的掌声。

有作家感慨:程乃姗待人接物,一丝不苟,穿衣打扮,一丝不苟,即使做一道家常的土豆红肠色拉,亦是挑剔讲究。这样的计较,是在守护一样东西:格调。

而我觉得,格调是她血液里的东西,是本能的习惯。

|