|

最初,以为刻本简率,是因时忌而删削过当。但后来经过比对,发现刻本所少的并非时事,明末清初的事记了不少(也缺了不少)。少的是古典,有些典故是逐渐注出的。遗憾的是,凌凤翔碰到最简单的一个。 最初,以为刻本简率,是因时忌而删削过当。但后来经过比对,发现刻本所少的并非时事,明末清初的事记了不少(也缺了不少)。少的是古典,有些典故是逐渐注出的。遗憾的是,凌凤翔碰到最简单的一个。

这次整理,诗用瞿本,注用何焯钞本作底本。词头与诗中用字不同者,一般从瞿本,不出校勘记。特殊者,保存异样,不强求统一。后六卷佚去,故用上图藏钞本作底本补齐。用凌凤翔本、钱仲联整理本、周法高本、国图藏钞本、中山大学图书馆藏钞本参校。

谈谈多出的诗注

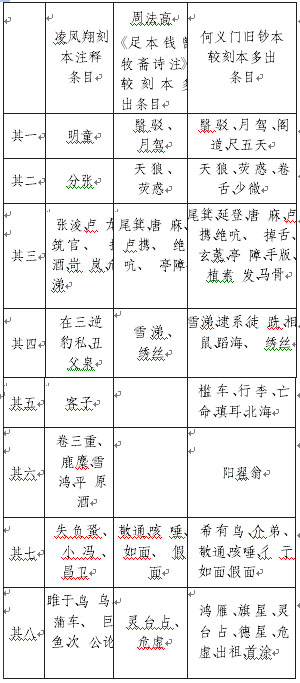

内容方面很复杂,只能就三个本子的比对,略谈三种情况。

一、 从凌凤翔本到周法高本,再到何焯钞本,层递地补出多条诗注。卷六《寿房海客十四韵》是牧斋佳作,事在下狱之后,此诗名句甚多,前半段谓“同病同心不共谈,天涯只在禁城南。钧天梦断魂犹悸,画地罗成议不堪。去国味如初下第,挂冠情比旧遗簪。希文敢拟贤称四,展禽何妨黜有三?排格引绳良已甚,拔茅连茹亦奚惭?尾狐善幻人争讶,首鼠相蒙世所谙。车马骈阗怀旧雨,沙堤寂寞笑新参。羁栖仍是巢枝鸟,雌伏真成抱茧蚕”。全诗十四韵二十八句,凌凤翔本只有六注,周法高影印本补七注,何焯钞本又补八注,合计补出十五注,几句句有注矣。

牧斋才大,卷七《左耳病戏作十二韵》是一首排律,写自己耳朵有点聋,句句用耳朵聋的典,有的还就是左耳聋。凌凤翔刻本仅六注,周法高本补十注,何焯钞本再补五注。此诗二十四句,二十一注,几本上算句句有注了(但还有“憎老懒令娇女剔,怯狂畏与醉翁持”一句失注)。

二、 虽凌凤翔本有此注,然钞本补出更多内容。如卷二《驿壁代书》注一在“杨慎曰”前面多出一段:“《焦氏说楛》:唐谓仪部郎为大仪,员外为中仪,主事为小仪。郑谷诗:仙部迟迟整羽衣,小仪澄淡转中仪。”这段独有何焯钞本有。

卷六《雪里桃花》“雪里蕉”注文中,在“俗人论也”之后还有一段:“朱翌《猗觉寮杂记》:王维画雪中芭蕉,惠洪云:雪里芭蕉失寒暑。皆以芭蕉非雪中物。岭外如曲江,冬大雪,芭蕉自若,红蕉方开花,知前辈虽画,史亦不苟。洪作诗时未到岭外,存中亦未知也。”此为凌、高二本所无。

同卷《十一月初六日召对文华殿》注“旋奉严旨革职待罪感恩述事”,此为今典,凌凤翔本已有一千一百字,周本与何焯钞本又增九千二百字,述钱千秋事甚详。

三、 因为缺注,影响到正确理解和标点。如卷三《寇白》“风怀约略比春涛”,似不必注,春涛则春日之波涛也。钱曾注:“《唐诗纪事》:元稹闻薛涛有辞辩,及为监察使蜀,严司空潜知其意,每遣薛往。洎登翰林,以诗寄之。后廉浙东,乃有刘采春,容华莫比,元赠之诗。”方知春、涛为二人,当在二字下分别加专名线。

卷七《饮酒》第三首“此言当杜举”,钱仲联先生在“杜举”二字下连标,是无注而造成错误理解。补出的条目,遵王作注:“《记·檀弓》:杜蒉洗而扬觯。”扬者,举也。“举”字不标。

第四首“刁贾主人名”,因此处无注,钱仲联先生在“刁”“贾”二字下分别标专名线,其实钱曾在另处注出:“柴世宗破河中李守正,得匠人至汴造酒,宋内库循用其法。京师御酒,掌之内局,法不传于外。燕市酒人,独称南和刁酒为佳,盖因贾人之姓而得名也。”(卷一《佟宰饷刁酒戏题示家纯中秀才》注)“贾”字不标(或连标)。

卷七《酬督师袁公二首》其二“景钟铁索雁行书”,不知指景公钟而“景”字失标专名线。今补出,则可避免同类错误。

还有两点需要说明。一是在多出的几千条里面,有些出处易寻,不排除当时就被钞家略去之可能,今许子而不惮烦给以补齐,于专家作用不大。二是在这些多出的诗注中,存在重复的现象,如“沙堤”“绨几”“软红”“寒温”等屡注,虽都算进多出的条目当中,实算不得新,俾便我们普通读者而已。而像卷三《赠星士》“宿醒已过一千日”与卷四《以顶骨饮器劝酒次秀才韵》“中山醉死真堪羡”,都用刘玄石醉死中山酒千日以后复醒转来事,这样的重复注出是完全必要的。以上两类“新而不新”者虽是少数,例当作说明。

对钱曾注的评价

前面说了那么多,这里应该略谈对钱曾注的评价。在陈寅恪以前,即使是对比较简略的凌凤翔刻本,也少有公开的恶评。《〔乾隆〕苏州府志·文艺传》卷六十三“钱曾”条谓:“其注《初学》、《有学》集诗,探索群书,发皇幽渺,海内诗人多称之。”在邓之诚《清诗纪事初编》里也还都是好话。陈寅恪在《柳传》中用了不少钱曾注,是者是之,非者非之,态度很平正。但他有这么一句:“今观遵王之注,则殊有负牧斋矣!”人们一看,确实很多地方没有笺出,人皆病其简率。

那么现在发现并补出四千三百多条注解,能不能为遵王洗冤呢?那我们要看看陈寅恪先生比较完整的那段话。抄在下面:“遵王与牧斋关系密切,虽抵触时禁,宜有所讳。……盖遵王生当明季,外则建州,内则张李,两事最为关心,涉及清室者,因有讳忌,不敢多所诠释。……今观遵王之注,则殊有负牧斋矣!”

|