|

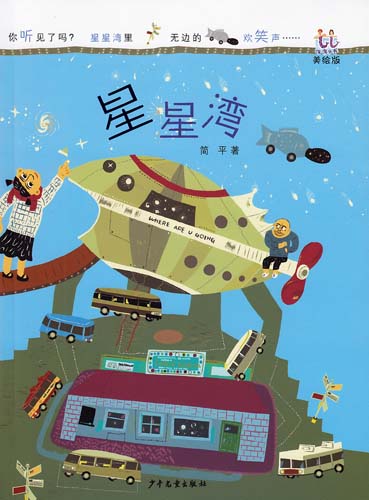

你到过“星星湾”吗?你梦见过“星星湾”吗?“星星湾”是简平长篇小说新作《星星湾》中,一个孩子梦想中的美丽世界。 你到过“星星湾”吗?你梦见过“星星湾”吗?“星星湾”是简平长篇小说新作《星星湾》中,一个孩子梦想中的美丽世界。

小说《星星湾》一个很鲜明的特点,就是把小学生波亚内心的无数想象与幻想,生动细致地描写出来; 把看似虚幻的想象与幻想,大段地穿插在现实主义的小说描写中,将非理性的想象和理性的小说相融合。这在儿童小说创作中是不多见的,甚至可以说,是简平的一次勇敢的文学尝试。小孩子都是喜欢想象,喜欢做“白日梦”的。小说中的想象与幻想,虽然是虚幻的,但却又是真实的;因为它反映了孩子真实的心理过程,并且充满了童趣。

“星星湾”是星星们相聚的海湾,快乐而自由。

在一个早晨,波亚没有去上学,他去寻找他的“星星湾”了。小说写了一个孩子离家出走的过程。但这个过程并不是单纯的离家出走,不是被动的逃避,盲目的流浪;而是一次主动的寻找,一次对梦想的追求。从这个意义上说,这部小说既是小说,又有了童话的涵义。

由于安叔的突然出现,让波亚的这次出走的过程,在寻找梦想的同时,也成为了体验社会、认识社会、认识人、认识善与恶的过程;并且由被动地认识社会、认识人的过程,逐步地演变为主动地影响社会、改变他人,从而也改变了自己的过程。这个过程紧张曲折,悬念迭起,既富有情趣,又充满戏剧性。

安叔刑满释放者的身份似乎给波亚带来了某种不安全感,但安叔渴望见到阔别长达十二年的女儿的心情,又让小说荡漾着一种人性的温暖与善意。波亚帮助安叔完成了与女儿的沟通、和解,不光是做了一件善事,也是波亚自身的一个成长的过程。能让“成长”在一个让孩子有成就感的努力的过程中进行并且完成,这对一个孩子来说,是幸福的,也是难得的。

毫无疑问,《星星湾》 既是一部特点鲜明、情趣盎然的儿童小说,也是一部有厚度,并且洋溢着人文精神的作品。

在阅读《星星湾》的过程中,那悬念迭起的故事,总是会让我联想到一个关于教育的话题(尽管这部小说与教育的关系并不大):对成年人来说,是把孩子牢牢地保护在家里、保护在教室里好呢,还是给孩子一点空间,把孩子放出去,让孩子在社会的大环境里闯一闯,去大自然里撒一把野、冒一点险、跌几个跟头好呢?这仿佛永远是一个难解的题。

现在的学校和家庭,好像对孩子有一种过分的保护,甚至对学生在课余时间去操场上玩,都有一定的限制。看上去这样做很文明,很人道,很安全,没有风险,但是对孩子的成长却不一定有好处。温室里培养出来的花朵经不起风雨; 老把孩子关在家里和教室里,会使孩子无法真切地认识社会、理解人生,失去锻炼体魄、锤炼意志、亲近自然的机会。为了孩子的健康成长,应该创造条件让孩子们有机会出去走一走,闯一闯,经经风雨,见见世面,而不是非要“不辞而别”,“离家出走”不可。

但是反过来讲,如果孩子在外面闯了祸,受了伤怎么办?如果小说中的“安叔”真的是坏人呢?那对波亚来说,后果会不会很严重?所以这在现实中会很矛盾,很纠结。解开这个难题,还需要我们做深长的思考和勇敢的探索。这也是小说《星星湾》给我们的一个有益的启示。

《星星湾》对儿童想象的直接描述富有开拓的意义。但要是能让所有的“想象”都与小说的情节发展完美地融合,使之成为小说中不可分割的一部分,那样幻想的部分和写实的部分会在小说中相互更加地融洽。在这方面,似乎还存在提升的空间。此外,小说在个别细节的处理上还略显仓促,如波亚决定逃学的直接原因仅仅是因为没有赶上一班公交车,这样的理由尚不够充分。如果能增加一些更恰当的理由,使波亚的“逃学”举动更自然,更可信,阅读效果会更加好。

每个人都有自己的“星星湾”,每个人的“星星湾”也许各不相同,但我们在护卫自己的“星星湾”的同时,都应该倍加爱护和珍惜孩子们心中的那个“星星湾”,让“星星湾”离我们近一些,再近一些,不要太过遥远。那里是孩子们心灵的乐园,是孩子们心中梦想的出发地,是孩子们希望的摇篮。

|