|

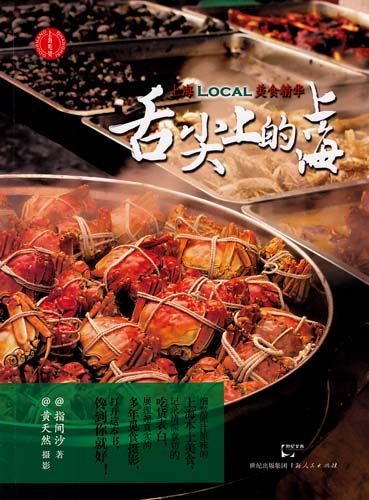

封面上有个小小的 LOGO:“上海吃货”,据说是原定书名。大家一致以为比现在这个好,不追求时髦,有自己的意见在。 封面上有个小小的 LOGO:“上海吃货”,据说是原定书名。大家一致以为比现在这个好,不追求时髦,有自己的意见在。

《舌尖上的上海》一书,本来就不是跟风之作。作者陆陆续续写了四五年,随时随地扛了单反去吃饭,没拍照前不得动筷,对面的人还要帮忙吹热气。但也并不是存了写书这么一个目的去的,指间沙喜欢记录生活,blog 流水一样写出来,书反而是副产品了。

书讲的是美食,更是我们这座城市的记忆。那是我们70后、80初的旧欢如梦:妈妈买菜带回来的一团粢饭、星期天改善伙食的一碗糖醋小排、端午节的重阳糕、过年时捞也捞不光油腻腻的八宝鸭子,还有小咖啡店的拿破仑和西餐社的刨冰……有许多就这样消失在城市的前进步伐中。现如今,水晶虾仁越来越烂、大闸蟹都是“淴浴蟹”、白斩鸡越来越柴……“蹩脚的食物是场无法掩饰的灾难,一定要骂出来”,作者骂出来后却并不颓然退回家中,而是兴兴头头到处再觅新美味。看到隐藏在旧弄堂的肠汤线粉,忍不住神魂颠倒写出豆腐样嗲兮兮颤巍巍的文字:“这碗汤里,除了有细嫩娇小剪破口以吸满汤汁的油豆腐,以及白近透明胀得鼓鼓的线粉外,还有一只小巧的百叶包肉,小块的血,以及铺在碗上的肠尖。肠子尖端特别脆嫩,远非圈子那样肥硕。”

这城市与我们的人生紧紧缠绕,带着各自拖来的一点渊源,又经过本地化的改良。罗宋汤土豆色拉西番尼早被改得面目全非,却是所有上海小孩的共同记忆,大概这就是上海特色。没有高度商业化,便不会有大家耳熟能详的饭店,但底下是一家一家实惠过日子的小家庭,无论高低好坏,都努力把菜烧得好吃一点,勤勤恳恳地吃,勤勤恳恳地生活。

上海吃货便是这样,实惠、不装、不虚荣。我们认真吃,用力爱。

|