|

元旦前后和寒假初我译了村上春树的《在约定的场所》。这是我译的第41本村上作品。不用说,译者首先是个读者——今天我想离开多少年来如影随形的译者角色,不谈翻译,而作为读者和“半拉子”学者谈一下读的感受。 元旦前后和寒假初我译了村上春树的《在约定的场所》。这是我译的第41本村上作品。不用说,译者首先是个读者——今天我想离开多少年来如影随形的译者角色,不谈翻译,而作为读者和“半拉子”学者谈一下读的感受。

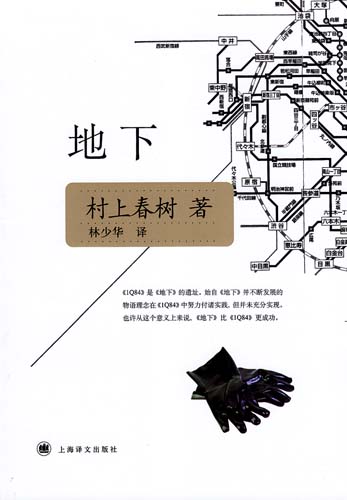

不少人想必记得,日本在1995年这个战败50年的历史节点之年遭遇两场真正的“噩梦”。一是7.2级“阪神大震灾”,二是奥姆真理教制造的东京地铁沙林惨案——十名奥姆真理教信徒两人一组分成五路,五路各有一人(另一人接应)钻进三条线的地铁车厢,在上班高峰时间用打磨锋利的伞杆尖端捅破装有液体沙林毒气的塑料袋,挥发开来的毒气致死12人,伤残3800多人。村上首先采访62名受害者写成《地下》,接着采访8名奥姆信徒写了《地下》的续集《在约定的场所》。

也是因为日本人不大看重纪实文学,村上这本纪实文学作品同样没被看重,同村上其他作品相比,很少有人提及和研究。我原来也没怎么注意,这次读了着实吃了一惊:无论对他的创作思想还是小说主题,这部非虚构作品实在太重要了,可以说是继涉及诺门罕战役的《奇鸟行状录》之后又一部拐点之作。

村上在书中说奥姆真理教是个没有出口的“黑匣子”,他所以通过写《在约定的场所》来打开这个“黑匣子”,是因为他持续怀有这样一种深切的危机感:“尽管发生这么严重的事件,而导致事件发生的根本问题却一个也没解决。日本不存在接收从日本社会这一主体制(main system)滑落之人(尤其年轻人)的有效而正常的次体制(sub system)——这一现实在事件之后也全无改变。只要如此重大的本质性缺陷如黑洞一般存在于我们的社会,纵然在此摧毁了奥姆真理教这一集团,结构与之大同小异的吸附体——奥姆性存在——也迟早还要登场,同样事件说不定卷土重来。”而打开“黑匣子”,势必导致他对“恶”的追究,甚或对善恶定义的重新审视和判断。而这恰恰与他追求的一个创作主题有关。他在书中“同河合隼雄先生的对话”部分再次表明恶也是其创作的一大主题:“过去我就想在自己的小说中写恶这个东西的形状,但无法顺利聚焦。就恶的一面是可以写的,例如污秽啦暴力啦谎言啦。但如果写恶的整个样子,就没办法把握了。这也是我写《地下》期间始终考虑的事……”即使就奥姆真理教及其制造的沙林事件而言,村上也认为“什么是恶”这一定义是不容易下的。河合隼雄就此接着说道:“即使在那样的意义上,你下次写的作品(小说)想必也是很不一般的。毕竟是在做了这么多工作之后写的。”事实也是如此,无论2002年的《海边的卡夫卡》还是2004年的《天黑以后》都致力于探索以另一种形态出现的恶及与恶的相关暴力,2009年、2010年的三卷本《1Q84》显然是村上对这一主题的最新探索和思考的艺术结晶,而其源头无疑是《地下》尤其是《在约定的场所》这个打开的“黑匣子”。

这本书此外还有三点特别耐人寻味。一是,村上认为奥姆信徒并非他者,而有可能是每个人自身。他在书的后记中这样写道:“向偏执性宗教(cult)寻求意义之人的大半并非不正常的人。既不是穷困潦倒的人,又不是离奇古怪的人。他们是生活在你我身边的普通(或者换个看法,是普通以上)的人们。或许他们考虑问题考虑得有点儿过于认真了,或许心灵多少有过创伤,或许因为无法同周围人息息相通而多少感到烦恼,也可能因为找不到自我表达的手段而在自尊与自卑之间急剧徘徊。那或许是我,或许是你。把我们的日常生活同含有危险性的偏执性宗教隔开的那堵墙,说不定比我们想象的单薄得多。”这段话完全可以理解为,较之解决奥姆本身,铲除滋生奥姆性因素、奥姆性毒苗的社会土壤要重要得多,也艰难得多。

|