|

巴金说过,人不是为了光靠吃米活着。这话有一层预设的前提——人不吃米是万万活不下去的。所以,古语有云,民以食为天。只是,食物的存在性似乎是多维的,绝不只在供人果腹的单向度。 巴金说过,人不是为了光靠吃米活着。这话有一层预设的前提——人不吃米是万万活不下去的。所以,古语有云,民以食为天。只是,食物的存在性似乎是多维的,绝不只在供人果腹的单向度。

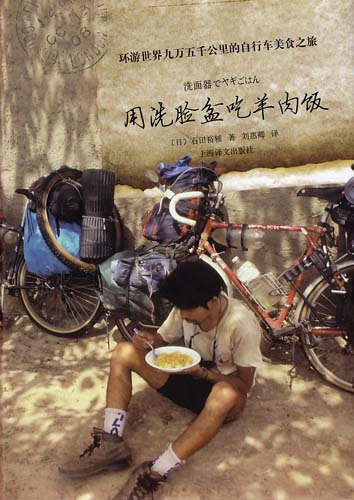

很小的时候,我最羡慕的职业之一便是美食家。本来么,向往异地的美食乃是人之常情,于是当我看到这本《用洗脸盆吃羊肉饭》的时候,第一感觉是作者该是个粗犷且充满豪情的人。然而,事实却非如此简单。

这本书的作者石田裕辅用了七年半的时间骑车环游了世界。旅途中的种种,自是千言万语难以诉尽,他之前已经写了《不去会死》来记述旅程中的心态和轶事,这一次,石田裕辅选择了从食物切入,沿着旅程的时间和路线,以期让人感同身受旅程中的气氛、气味和味道。或许,视觉比我们想象的更不可靠,只有动员所有的知觉,包括味觉、嗅觉和触觉,我们才可以说是浸入到了那片土地中。

食物,确实是一种表征,关于当地习俗乃至文化的表征。为什么那不勒斯以比萨闻名?为什么保加利亚到处都售卖酸奶?为什么印度的咖喱味道如此独特?

每个地域都有自己的饮食文化,但正如人类学家马文·哈里斯所说的:“不是每一种饮食的癖好都能解释清楚……当我们观察与人类饮食习惯相关的象征和文化表现时,只能接受如下的事实,其中大部分都很难讲出什么道理来,其固有的持久性完全是任意的原因造成的。”

但是各地的饮食依然如此的诱人,原因便在于,比起其他的文化符号,我们对于这表征的感知要更加的切肤和深刻。

所以,当在美国西部的酷寒中吃到一片已经冻成如冰沙的柳橙时,作者忽然能确切地感受到自己正执拗地贴紧了这片大地;当作者在荒野露宿时,打开前一站旅途的比利时大妈给的巧克力,那种优雅的甜美却让寂寞开始刺痛全身,尽管他曾一度非常享受这种寂寞;当吃到中国的麻辣豆腐,作者不由心生迷恋,这迷恋中甚至也有一丝是对于那个餐馆里倒茶的女孩子的,因为旅程就是这样常常给予自己简单而未知的礼物。

当他离乡六年,终于又回到亚洲,吃到土库曼斯坦的饺子和乌兹别克的拉面时,作者只觉一种“味觉的乡愁”,尽管这饺子或是拉面的味道跟家乡日本的还有很大差别,但这一刻作者全身颤抖,仿佛看见自己身后不断延伸的道路,而馆子的喧嚣反而落在了另一个世界里……

苏珊·桑塔格曾说:本雅明把自己的童年经历“当作一个能够绘制成地图的空间”。我深感石田裕辅也在绘制他的这趟惊世之旅的地图,并且,这地图的空间是如此的饱满和多维,因为他选择了食物作为线索。这一段美食之旅,延续了九万五千公里,而引发的人生体悟和思绪远比这九万五千公里要绵延和深远。食物之维,在这个空间里获得了自己的存在之思。

|