|

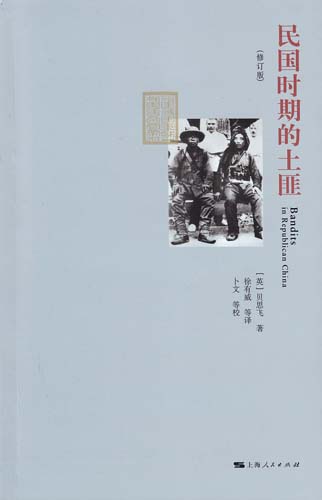

英国学者贝思飞教授的著作《民国时期的土匪》,被西方学者推许为“民国土匪活动第一部综合研究专著”。在它问世两年以后,经徐有威等同志译成中文,由上海人民出版社正式出版。这是一件很有意义的工作。毫无疑问,贝思飞这一专著的中译本与中国同行们和广大读者见面,将会有力地促进这一课题的研究工作的发展。 英国学者贝思飞教授的著作《民国时期的土匪》,被西方学者推许为“民国土匪活动第一部综合研究专著”。在它问世两年以后,经徐有威等同志译成中文,由上海人民出版社正式出版。这是一件很有意义的工作。毫无疑问,贝思飞这一专著的中译本与中国同行们和广大读者见面,将会有力地促进这一课题的研究工作的发展。

研究民国时期的土匪,这在中华民国史中还是一个新兴的课题,是很值得史学界重视的。众所周知,土匪并不是中国特有的社会现象,差不多在世界各国都是存在的。在解放以前的中国,也不是在民国时期才有土匪,而是古己有之。但是,民国时期的土匪以其人数之众多、影响之广大、分布之普遍、组织程度和武装水准之高,却为其他时代所未有,而且它的存在和发展又同民国相始终。这一切都成为一种颇为特殊的社会现象。这是清末民初以来一个十分严重的社会问题,从一个方面反映了半封建半殖民地中国的社会危机的严重化程度。

半个多世纪以来,在我国对民国土匪的历史有过不少记载,但史学界对此却没有作过深入的研究,写出一本较为系统、完整的专著。根据《中国历史学年鉴》(1982年版和1983年版)公布的《1912~1948年中国历史书目》,在民国时期30多年中,从未有一本土匪史问世。新中国成立以来,史学界比较注重于中国革命史、中国农民战争史的研究,对土匪一类下层社会和社会病态现象的研究,尚未引起重视,以致在这一领域中几乎形成一片空白。虽然近几年来,中国近代会党史的研究呈现出相当活跃的景象,其中对土匪历史也有所涉及,但以土匪历史作为一个正式课题,至今尚少有人涉猎。正如英国学者格雷厄姆·哈钦斯所指出的,“研究民国史的历史学家们传统上将注意力集中在众多的军阀个人经历、共产主义运动以及蒋介石国民政府的行为上,与此相反,土匪现象显然受到冷遇。”这种状况,中外史学界有相似之处。西方史学界在早期也只是注重研究政治史、军事史、外交史,以后才注意于对经济史和文化史的研究,然后又把视线转移到下层社会的历史,一步一步地深入社会的各个领域。贝思飞对民国时期土匪问题的研究,被西方史学界称道为“出色地矫正了这种不平衡”。虽然他对这一课题的探索,还不能说是对“本世纪前30年中国的土匪世界和土匪现象最终的详细分析”,正如作者自己也认为的那样,他只“希望这本书能为概括中国土匪问题打下一个基础”。但是应当肯定,作者做了一件极有价值的基础性工作,为填补这一研究领域的空白作出了贡献。

民国时期土匪研究的主要任务,在于揭示土匪这一社会群体在民国历史上的发展变化及其在历史进程中的作用,探索这一社会现象的发生、发展和消亡的历史过程及其内在规律,使人们科学地认识这种社会病态和社会弊端以及消除这一现象的正确方向。人们可以出于不同的动机和愿望,采取种种不同的观点和方法,去审视土匪问题,从而引出许多不同的结论。然而,历史学家是不应该放弃自己的任务和职责的,他们可以运用历史学、社会学、民俗学等诸种方法,对土匪这一社会现象作出理论的说明和历史的描述,使人们对这一问题有一个科学的认识,这无疑是十分必要的。

土匪历史的研究,对于拓展民国史学科研究的领域是有意义的。无可否认,民国时期的土匪是民国史上客观存在的、对于社会各方面有广大影响的一个特殊的社会实体,它具有特殊的社会结构和组织形态,特有的活动方式和生活方式,以及独特的思想观念和语言——黑话。诚然,土匪及其活动是属于社会下层,是社会病态的一种表现。但是,社会历史是一个整体发展的过程,历史的发展变化是由各种力量造成的。社会上层与社会下层,统治者与彼统治者,进步力量与反动力量,积极因素与消极因素,都在历史进程中 表现了各自的作用,各种力量相互形成一种合力,历史按照合力的方面发展变化。在这历史的诸种力量中,不可忽视的是社会下层的活动,历史的前进、停滞或倒退,其中都体现了它们的作用。长期以来,史学工作中忽视了对社会下层的研究,把社会下层历史的许多重要课题排除在研究范围之外,这是不够全面的。对民国土匪的研究,是民国史中侧重于向社会下层和社会病态的层面所进行的探索,对于开拓民国史领域,从多方面揭示民国社会的本来面貌,更全面地说明民国历史进程和发展规律,具有积极的作用。

|