|

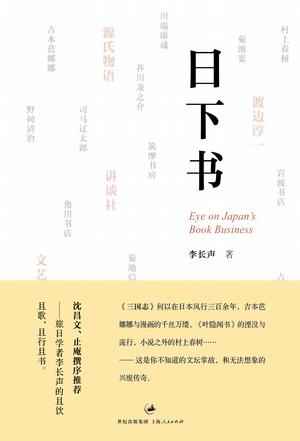

这本随笔论及日本书业的方方面面,从著书到出版,从编辑到作者,文字温润风趣,见解精辟入里,既是文人胸怀,更见学者功底。出版业界人士固可从中取经,爱书人亦可一睹日本文坛现实情景。谈及日本书业的历史与发展,爬梳剔抉;闲话作家们的风流往事,生趣盎然,让人玩味再三。 这本随笔论及日本书业的方方面面,从著书到出版,从编辑到作者,文字温润风趣,见解精辟入里,既是文人胸怀,更见学者功底。出版业界人士固可从中取经,爱书人亦可一睹日本文坛现实情景。谈及日本书业的历史与发展,爬梳剔抉;闲话作家们的风流往事,生趣盎然,让人玩味再三。

编辑之痒

编辑改稿的权限很暧昧。日本书籍出版协会编印过一本《对出版界的建议》,其中有一位大学教师诉苦,说自己曾出版过二十多本书,居然遇上个愣头青编辑,把稿子给改得“满天红”。先生的文笔不得而知,但他给编辑总结出几种类型,挺有意思,曰:收发型、学究型、计划型、干预型。

在学术书出版领域,编辑一般不会比著者更专业,能从内容上指点问题的学究型很少见。多是收发型,他们自认对内容一知半解,只出任联络与调度,做做技术处理,顶多在稿子上用铅笔轻轻标记“此处妥否”。这位教师领教的是干预型,身为编辑,大有替读者把专家的权威打翻在地的气概。

听说漫画出版有所谓“画家与编辑一体化”方针,编辑大都是计划型,如同导演或教练,在整个创作过程中充当主角。从故事结构到分格草图,讨论来讨论去,直至编辑觉得有趣了,漫画家才可以动笔。编辑对原稿不满意,哪怕漫画家住在外地,也会一个电话叫了来,连夜修改。当然,在大漫画家面前编辑就变成仆人,可那样的主儿是凤毛麟角。初出茅庐,任由编辑摆布,常常是奉命仿制市面上畅销的东西。也有的编辑约稿时只出个题目,故事让画家自己去编造。拓植义春早年有一部作品叫《七块墓地》;墓地,而且七块,真难为编辑想得出,拓植为凑足数目绞尽了脑汁。

前两年的事了——某太郎获得校内征文奖,论文在校刊上发表时,标点、分行等多处被改动,便一状告到法庭。法官认为,文章千古事,但没有相关法令,语法上也没有严格的约定,所以要依从著者个性,他人不得任意改动。一纸判决,校方赔偿原告“精神上所受的痛苦”,而编辑就只有哭笑不得了。

权限的暧昧,不独在“暧昧的日本”。

巴金曾在《无题集》里回忆,批判胡风集团时被迫参加斗争,挑选了路翎的《洼地战役》作为枪靶:“稿子写成寄给《人民文学》,我自己感到一点轻松。形势在变化,运动在发展,我的文章在刊物上发表了,似乎面目全非,我看到一些我自己也没有想到的政治术语,更不知自己哪里来的权力随意给人戴上‘反革命’帽子?”

张爱玲在报上发表过一篇短文,写道:”英文名言有‘编辑之痒’这个词。编辑手痒,似比‘七年之痒’还更普遍,中外皆然。当然‘浜’改‘滨’,‘言必有失’改‘言必有中’,不过是尽责的编者看着眼生就觉得不妥,也许礼貌地归之于笔误,径予改正。在我却是偶有佳句,得而复失,就像心口戳了一刀。明知一言既出,驷马难追,何况白纸黑字,读者先有了个印象,再辨证也晚了。”

看来编辑还真得手下留“心”。

别把漫画当漫画

有人说,作为文化,日本输出海外的,算来也就是宗教团体创价学会和“七龙珠”、“哆啦A梦”之类漫画而已。这的确是事实,虽然说者不无揶揄之意。

传闻日韩两国文学家聚会一堂,韩国人征询“代表日本的东西是什么”,日本方面答曰“漫画”。这话像是开玩笑,却也流露出一种无奈。

漫画是日本的代表性文化?

过去把漫画视为孩子的东西,乃至贬之入地,是不堪回首的了。然而,现今尽管“文化”二字俨然已成了皇帝的新衣,也照旧有人对漫画这东西嗤之以鼻,甚至听得到“漫画亡国论”。在很大程度上,漫画的崇高不过是漫画家及其评论家、出版商的造势罢了。难怪学过哲学的池田理代子期待着,等到把看漫画视为理所当然的一代成长起来,占领社会中枢,承认漫画是一种文化的时代也就到来了。莫非已等得不耐烦,这位红极一时的娴雅的女漫画家人到中年,却掷下画笔,考进音乐学院学唱歌去了。

漫画算不上文化?

在漫画王国,漫画到底是什么,看来还真有点成问题。

无须再列举桃太郎们在电车上埋头看漫画的风景,无须再罗列出版统计数字,满世界都知道日本有个怪物叫漫画。漫画杂志《周刊少年跳跃》是十六开本,四百多页,每星期印行五六百万册。需要伐掉多少树木!只翻看半个钟头便随手丢掉。人们狂热消费着漫画,只有国家图书馆为“纳本”汗牛充栋而叫苦不迭。漫画日常化,日常到异常的地步,歌舞伎之类正宗的传统文化唯有靠边站的分儿。

某青少年研究所调查:对于漫画,美国高中生回答“喜欢”的,只有25%,而日本高中生95%答曰“喜欢”,因为“有意思”。(当然美国高中生最爱看音乐杂志,那也不会是古典的,应该跟漫画属于同一档次。)面对现实,日本文部省(即教育部)也考虑把看漫画算作读书,让学校图书馆有效利用。没看过手冢治虫的漫画就像没读过夏目漱石的小说一样,作为一个日本人要感到可耻,这一天似乎已为期不远。

|