|

《读书》杂志在改革开放刚开步之际创立,主持人又是几位一贯提倡改革开放的前辈,所以刊物从一开始就努力提倡引进域外新知。我记得,一开始,最积极从事其事并且带领吾辈开发的是副主编冯亦代老先生。冯老精通英文,海外朋友又多,他组来的第一个海外作者是董鼎山先生。由鼎山先生的作品,我们开始同美国文坛打破隔阂。更神的是,董先生原来就是大陆文化界出身的,所以说起美国文化,都有一个中国的底子,读来特别亲切。 《读书》杂志在改革开放刚开步之际创立,主持人又是几位一贯提倡改革开放的前辈,所以刊物从一开始就努力提倡引进域外新知。我记得,一开始,最积极从事其事并且带领吾辈开发的是副主编冯亦代老先生。冯老精通英文,海外朋友又多,他组来的第一个海外作者是董鼎山先生。由鼎山先生的作品,我们开始同美国文坛打破隔阂。更神的是,董先生原来就是大陆文化界出身的,所以说起美国文化,都有一个中国的底子,读来特别亲切。

由董鼎山而发展到严亢泰先生的英伦通讯。那是扬之水女士的熟人,写来的英伦通讯也是普遍叫好。

如是若干年,英美发展得可以了,于是我们常挂记一个东邻——日本。

中国文化人关心日本文化是天然的事,可我们却找不到在日本的“董鼎山”,大是憾事。

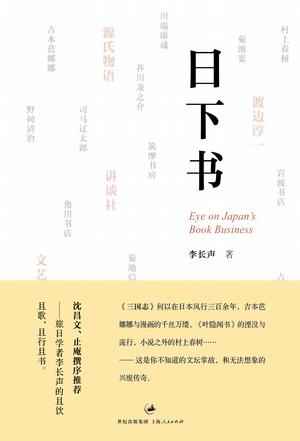

到《读书》创刊十来年后,这个愿望终算满足:总算找到了李长声先生。

长声先生当时大概还在国内工作,但因浸染日本文化多年,写来已颇出色。不久他东渡赴日,越写越出色。这出色,一方面由于他在日本从事出版行业的工作,较诸单纯的研究者了解更多情况。更主要的是,他有中国文化的深厚根底。令我们当年想像不到的是,他浸淫于中国的诗文化已久,本身就是一个写中国旧诗的诗人。这一来,他写的绍介日本文化的文章,大有在《读书》的海外通讯中进居首列之慨。《读书》杂志单我在位的那些年,就大概发了三十来篇吧。

我当年曾有狂想:如此奇才,久居东瀛,应当是我们出版人努力开发的对象。那时曾想请他编丛书、出刊物,妄图请他帮助我们在日本文化的宝地上,照老上海的说法去“做足输赢”。可惜不久后我退出出版舞台,一切无从谈起。以后同长声先生的交往,就只能在饭桌上了。

长声先生善诗。他同我写信,常引自己的旧赋新作。我没有扬之水的文才,既不能唱和,乃至不能读得懂其中奥义。只记得当我赋退之时,他引用自己一旧作说:

龙年竞舸日,遭踬渡扶桑。

禅定似初人,童心未尽亡。

勤工观社会,博览著文章。

十年归棹后,知非一梦长。

我当时虽然年过花甲,但读到“禅定似初人,童心未尽亡”,不禁大呼知己。只是这以后多少年来我实在老朽了,丝毫无能力“勤工观社会,博览著文章”了。

但我,仍然密切注视着李长声兄的成就,直到现在。

二○○八年八月

|