|

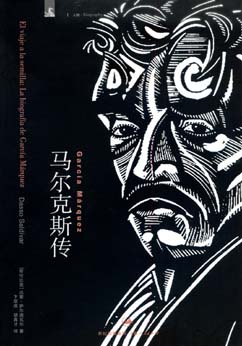

读哥伦比亚传记作家达索·萨尔迪瓦尔的《马尔克斯传》让我最为不满意的地方就是:达索只是讲述了加西亚·马尔克斯的前半生,写到了1967年《百年孤独》出版后他的声誉正如日中天时就草草结束了。如此以来就难免给人留下一种马尔克斯的前半生的生活和创作似乎都是在为了《百年孤独》这本书做准备的印象。 读哥伦比亚传记作家达索·萨尔迪瓦尔的《马尔克斯传》让我最为不满意的地方就是:达索只是讲述了加西亚·马尔克斯的前半生,写到了1967年《百年孤独》出版后他的声誉正如日中天时就草草结束了。如此以来就难免给人留下一种马尔克斯的前半生的生活和创作似乎都是在为了《百年孤独》这本书做准备的印象。

事实上,达索正是出于这样的考虑。从马尔克斯九岁那年在阿拉卡塔卡偶尔看到了《一千零一夜》开始,20岁在波哥大读到了卡夫卡的《变形记》,22岁看到了索福克勒斯的著作,甚至不厌其烦地回溯到了他童年时代记忆犹新的鬼怪故事,“外公讲的故事是现实主义的,充斥其间的死人是真实死亡的人;而外婆故事里的死人活着,并且寻找活人以消除自己的孤独”。这一切的阅读和生活一点一滴地潜伏在意识中并最终在1965年7月集中爆发的时候,就有了这部我们以后再也不能熟悉的魔幻现实主义巨著的第一个句子:多年以后,站在行刑队面前的时候,奥雷良诺·布恩迪亚上校想必会记起父亲领他去看冰块的那个遥远的下午。

关于《百年孤独》的创作过程已经毋庸赘言,它已经随着作者成为了一个神话。创作时间共写了十四个月,那是1966年中期的一天上午,马尔克斯在空无一人的家中写完了最后一个字,然后他突然有点六神无主不知所措,心里空荡荡的,“仿佛我的朋友都死了”,一年后他接受采访时如是说。《百年孤独》出版后的异常火爆程度就连现今的畅销书作家也会咋舌不已,虽然很多评论家都意识到了这是一部杰作,但是,大众对这部书的疯狂期待还是超越了马尔克斯的预期。正如博尔赫斯所言,马尔克斯从此站在了荣耀的聚光灯下,“告别了孤独”。

达索在《马尔克斯传》中收录了一个小插曲显得意味深长。马尔克斯在去布宜诺斯艾利斯参加他的新书出版活动时,几个老朋友在饯别宴会上有些伤感地预言《百年孤独》将会带给他无尽的名望、荣誉和金钱,以致会把他从一个淳朴、腼腆的年轻人变成一个现在的许多朋友都难以接近的人。马尔克斯自然进行了反驳,为了证明自己“苟富贵,勿相忘”之志,几个朋友在一个威士忌酒瓶的商标上签下了自己的名字。事实证明,朋友的预言是正确的。

达索《马尔克斯传》的开篇选取的时间是1952年3月初,马尔克斯随着母亲回到了故乡阿拉卡塔卡镇。这次回乡之所以对马尔克斯的文学创作生涯意义非常,是因为“他意识到,为了弥补过去的时间,为了到达刚刚在阿拉卡塔卡所看见事物(废墟和孤寂)的本质,他需要一种更具宽阔的视野:因此必须上溯到童年的历史,进入时间,进入外祖父母诞生的瓜希拉省的那些村庄”。这是一种原始仪式性质“回归”,以祭祖的形式追溯童年孤独和恐惧的根源,挖掘出大地和家族的根,找回与土地之间的亲近——《百年孤独》中那个吃泥土的小女孩的隐喻性已经非常明显了。

马尔克斯通过创作《百年孤独》来逃离内心积攒多年的家族的孤独感,他创造了一个“魔幻现实”的世界,但也正是这种创作才导致了他与现实世界的决裂。这就是所谓的孤独辩证法。

众所周知,随着上个世纪五十年代的拉美文学的大爆炸,这个一直默默无闻的世界迅速崛起,成为了另一个所谓文明世界映照分明的对象。从这个角度来说,马尔克斯不过是这些走出拉丁美洲的众多作家中深知这种疏离和异化滋味的一个缩影而已。

《百年孤独》细节来自作者生活

加西亚·马尔克斯一直对“魔幻”一词耿耿于怀,他多次重申:他的写作并非魔幻,它就是现实。

《百年孤独》中那个令人难忘的吃土的女孩吕蓓卡,其原型正是作者的妹妹马戈特,她在8岁前一直有着偷吃烂泥的习惯;外祖父拉着他的手去香蕉公司特派员办事处观看冰块的细节几乎原封不动地写进了《百年孤独》的开头,而当时是否发出“这是我们时代最伟大的发明”这样令人捧腹的感慨则不得而知;甚至1928年因罢工而导致的大屠杀的细节,科尔特斯·巴尔加斯将军本人及其随后的“四号通令”都原原本本地出现在《百年孤独》之中。

童年马尔克斯的“魔幻”生活

据说,加西亚·马尔克斯童年的宅院也是“着了魔”的。加西亚·马尔克斯后来回忆说:“这座宅院每一个角落都死过人,都有难以忘怀的往事。每天下午6点钟后,人就不能在宅院里随意走动了。那真是一个恐怖而又神奇的世界。常常可以听到莫名其妙的喃喃私语。”也许只有迷信能够对童年的加西亚·马尔克斯以象征性的保护:阴魂走开以前就应该让小孩睡觉;如果听见怪声就是巫婆进了家门;如果嗅到硫磺味就是附近有妖怪。(引自达索·萨尔迪瓦尔《马尔克斯传》第三章)

|