|

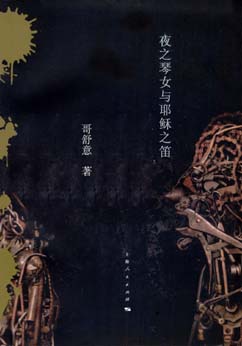

关于小说 关于小说

《夜之琴女与耶稣之笛》这部小说是我继《恶魔奏鸣曲》之后出版的第二部长篇作品,无论是从时间还是故事情节上来说,都算是《恶魔奏鸣曲》的延续,故事中的几个主要人物,都保留了下来,例如提琴少女,以及那个喜欢古典音乐的“我”。而且,两本书同样都和音乐有关,讲述的是在《恶魔奏鸣曲》结束之后继续着的故事。

在构思时,它的起名字是《耶稣之笛》,但在下笔以后,提琴少女的背影却越来越鲜明地浮现在我眼前。有很多个夜晚,我好像就随同她走在那个寂静的黑夜世界,听她拉奏琴曲。在某些时刻,她应该是真实存在的。她安静地存在于那些夜晚。我想我必须感谢她,还有其他一些同样形单影只的人物。

所以,最终这个小说叫《夜之琴女与耶稣之笛》。我更喜欢这个名字。

小说从2006年11月开始动笔,到2007年的5月中旬写完,写了大概有七个月时间。实际上由于性情懒惰,中间还停了一两个月,也可能是因为小说本身需要一定的缓冲时间,不过和构思相比,写作的时间可以说是迅速多了。

《恶魔奏鸣曲》我是从2003年开始写的,在写作的初始,我想写的就是一个关于音乐的三部曲式的小说。虽然那时我并不知道第一本小说能否顺利写完,写完后又能不能顺利出版。一年前,《恶魔奏鸣曲》发表于《收获》杂志的秋冬长篇专号上,并由人民文学出版社出版。于是,我开始写作这本《夜之琴女与耶稣之笛》。

小说为双线结构,一条线是单数章节的“夜之琴女”,故事进行在虚化的“黑夜世界”,主角是黑夜的琴女。另一条线是双数章节“耶稣之笛”,故事进行在现实世界的巴黎,主角是“音乐的调酒师”,旅居法国的“我”。两条线一虚一实,互相关联,互为因果。既可以把“黑夜世界”看成是“现实世界”在未来的延续,也可以把它看成是现实的幻境。而在“耶稣之笛”的章节部分里,还有一个二战中德国音乐学校的故事。所以在两条主线里,并存着三个时空。

采用这样的写法,是为了便于叙述小说和展开情节,另一方面,我自己在写的时候也会觉得更有兴致,在长时间的写作过程中,不会因沉闷枯燥而半途而废。至于怎么读这个小说,是连着读完,还是跳过去、再走回来,把单双章节分成两本书来读,那就看阅读者的习惯和喜欢了,无论怎样应该都是可以的。

关于音乐

《夜之琴女与耶稣之笛》虽然名义上是《恶魔奏鸣曲》的延续,但实际上完全可以单独来阅读。因为无论从小说情节还是内核而言,两者之间都存在着差异。甚至连音乐都不尽相同。很多时候,随着时间的改变,我们对音乐的感觉也发生了变化。有时这种变化很容易察觉,有时自己并不知道。

《A lonely voice》。October Proiect的这首曲子是很多年前听的,那时我大概十六七岁,并没有对这首歌产生多大兴趣。因为那时我的兴趣都在女孩身上,当然无法理解那莫名其妙的歌词。然后十多年时间过去了,虽然很难说我的兴趣发生了改变,但我已经二十九岁,人生的一些东西已经远去。有天晚上,我打开电脑,随机播放一首曲子,突然就被打中了。整个晚上什么都没有做,只是在黑暗里听歌,就是这首《A lonely voice》。尤其不可思议的是,它和我正在写的小说在某种程度上发生了共鸣。大概是命运如此,让我在这时重新遇到它。小说写了半年,听了大概有一千遍。

October Proiect乐队一共只出了两张专辑,因为坚持非主流的音乐理念,从反响来看确实算不上非常成功,乐队在1996年与SONY的分支厂牌EPIC解约,就此宣告解散。也可能正是由于它的生命短暂,所以才让人备感珍惜。至少对我来说是这样。

有些音乐,好像已经随时间过去而消散。但它又好像始终都停留在某个地方。我们却已经离开。

关于十五年

所有音乐都有曲终的那一刻,每个故事都有结束的时候。《夜之琴女与耶稣之笛》这本书到这里已经结尾。或许它的故事并未完结,或许这个结尾并不是最后的结束,但作为这一本小说来说,它已经结束。

在我的构思里,它应该还有一个故事没有讲完。那也是一个关于音乐的故事。它们是一个整体。每个故事都是一首曲子的一个乐章。每个乐章都有自己的旋律和主题。那样它们才完整。它还有最后一个乐章。我想这个关于音乐的小说对我自己有着很重要的意义。所以,即便故事已经有了构思,我现在也无法写下它。只能等待很长时间,等待它自己慢慢生长起来,好像一个很小的小孩渐渐长大。

我想十五年的时间是必须的,无论对我,还是对小说本身。琴女还在继续她在黑夜中的旅行,音乐的调酒师则将摸索度过之后的十五年人生。小说里的人物是这样,我也同样。我大概还是会写小说,写些其他的故事,可能和音乐有关,也可能完全无关,这点无关紧要。

对时间来说,现实和虚构并没有区别。都将过去。

如果十五年以后——小说里的时间十五年,换成现实里的时间大概是十年,我仍然在写字。如果那时还有人记得这本书,还有人关注小说里人物的命运,琴女也好,音乐的调酒师也好,盲眼的巨人也好。如果还有人想知道这?故事的结尾,那?会讲完它,让它成为完整的一首曲子

|