|

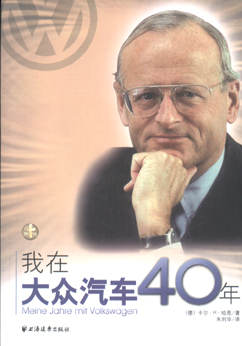

在长达半个世纪的时间里,大众汽车——我感觉自己就是它的一部分——从一无所有跃升为全球第四大汽车生产商。我曾经担任它的董事长达十多年。由于我原则上不和媒体进行“亲密的交谈”,有些关于大众汽车的历史将会随我一起进入坟墓。我基本上是靠记忆写下这些往事的。 在长达半个世纪的时间里,大众汽车——我感觉自己就是它的一部分——从一无所有跃升为全球第四大汽车生产商。我曾经担任它的董事长达十多年。由于我原则上不和媒体进行“亲密的交谈”,有些关于大众汽车的历史将会随我一起进入坟墓。我基本上是靠记忆写下这些往事的。

——卡尔·H·哈恩

中国的开放说服了我

上世纪70年代下半叶,大众汽车集团在亚洲创建第二根支柱的考虑渐渐成熟起来。当同韩国的接触无果之后,我们就在我的前任托尼·施米克尔领导下于1978年年底在中国进行了最早的会谈。中国政府邀请所有的国际汽车公司去中国投资。当时中国考虑的不是建立自己的轿车工业,因为在那时的中国,私人轿车是一种奢侈品,国内没有哪个私人能享受得起。中国人要利用国内低廉的人力成本来组装进口的汽车组件,靠出口成品汽车来获得迫切需要的外汇。

不过,上世纪70年代末80年代初,包括德国在内的工业国家对中国的工业热情普遍持谨慎的态度,中国汽车市场的增长前景被评估为很差。因此,中国的邀请得到的回应十分冷淡。大众汽车属于极少数对这个产地发出肯定信号的生产商之一。我们的讨论先从15万辆的年产量开始,但未陈述这个数字的理由。要组装的汽车种类是大众商用车、高尔夫和桑塔纳。

双方就共同合作达成了广泛的一致,但上世纪70年代末80年代初第二次石油危机破坏了所有的计划。大众汽车举步维艰,下令停止全部的项目。董事会好不容易才被说服,没有将通向中国的大门完全关上。这是沃尔弗拉姆·纳德布希的功劳,他当时在大众汽车公司负责企业规划,还有来自沃尔夫斯堡总部研究和开发部的李文波博士。后者对我们以后在中国取得成功发挥了重要作用。此时目标明显缩小,仅为3万辆,只想限于高尔夫的组装。我们比预期更快更顺利地同北京就此达成了一致。

而我认为迅速进入这个在我看来——正如我也一再公开强调的——世界上前途最大的市场,是一个重要的战略目标。无论是中国当时的汽车普及程度还远远落后于尼日利亚(每2500个居民才有一辆轿车),还是人均的低收入,都不能阻碍我的决定。按平均购买力来衡量,我们将私人轿车普及的最低门槛定在人均年收入4000美元左右。中国的人均收入远远低于这个数字。但中国当时的改革开放政策、这个拥有世界上最古老文化的民族独一无二的特征和她5000年的历史说服了我。

选中桑塔纳的理由

直到上世纪80年代,大众汽车在东南亚的代理都很薄弱。仅在日本稍好一点,由于有进口商Yanase,我们几十年来能在日本成为领先的进口汽车品牌。在东南亚,日本已经占据了经济的主导地位了。

自1982年春天起,我们就努力想推动和中方合作伙伴的会谈,赋予会谈新的内容,力争迅速达成合作。我们同上海汽车拖拉机工业联营公司(STAC)和中国汽车工业公司(CNAIC)的一个代表团一起很快就达成共识,要“逐步逐步地”或像中国人说的,“一步一步”开始合作。当年我们就开始在上海汽车制造厂(SCP)试组装了500辆车。

上海汽车制造厂自50年代初建厂以来就单件生产“上海牌”轿车,一种模仿梅塞德斯-奔驰170的轿车,年生产能力在7000辆左右,是国内最大的轿车生产厂。当时,试组装项目的目的是在不必冒太大风险的情况下测试我们的规划的生命力。1982年年中,双方签署了一份相应的合同之后,1983年,在距上海西北方30公里远的安亭,中国最早的大众汽车就下线了。

我们的中国伙伴最终选中了我们的帕萨特级别的桑塔纳,当时它是在巴西和欧洲生产的,车身尺寸中等大小,在今天看来结构简单,没有“黑盒子”,因此相当容易生产。作为四门轿车,也适合公务用车。

我们同中方继续谈判的目的是要进行长期合作,这样,一个由双方参股50%的合资企业就成了最可行的解决方法。其他可选的合作形式,如许可证转让,或成立一家百分之百的子公司,都不可能得到双方的同意,也不现实,特别重要的是在我们的中方伙伴上面还有一个相应的行政管理机构。不过产品方面的最大责任实际上是在我们手里。

合资公司的想法并非中国人首创,而是美国人(通用汽车公司)的发明,他们相信,只有这样才能为国家争取到国外的投资者。但是,一开始无论是通用还是福特都没打算在中国生产。在少数选择中国为产地的美国、日本和法国的汽车公司中,第一波里只有我们和美国汽车公司(AMC),今天只剩下克莱斯勒,还有PSA标致/雪铁龙(Citro觕n)。早在1978年丰田就表示了拒绝。标致后来放弃了,它的合资企业卖给了本田,而克莱斯勒吉普的生产远远落后于期望值,不过,现在据说它将成为戴姆勒-克莱斯勒集团在中国组建的新企业的基础。

|