|

墨香飘了满天。 墨香飘了满天。

女人写的历史,自然与男人不同。

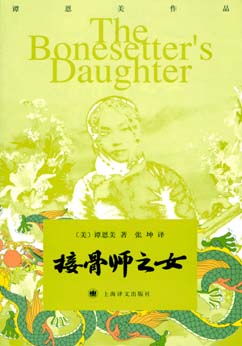

眼前一本漂漂亮亮的《接骨师之女》,就是份儿印证。虽然是小说,虽然其中的故事不寻常,虽然弯来绕去讲得让人着迷,可合上书来,总叫人觉得它是历史,家族的历史,血脉的历史,女人的历史。

女人的历史,刀光剑影都淡为背景,一百年的时光,像溪水一般从外祖母流淌到母亲,从母亲流淌到女儿。只不过,《接骨师之女》的一百年更崎岖些,被苦难掩埋得更深些,不费些周折,恐怕就悄悄湮没。“接骨师之女”名叫宝姨。书封的反色照片里,穿着竖领盘扣袄的也是她。惟独讲故事的并非这早早死去的刚烈女子,而是她从未见面的外孙女露丝。身在旧金山的外孙女本也无从知道埋藏在北京郊区村荒野里的这一段历史,若非她的母亲茹灵在被老年痴呆症噬空头脑前,执拗地写下厚厚一沓手稿。宝姨本也不会在茹灵心里蚀刻下这样深的印记,若非她狂乱地死去之前的几天,没日没夜把一生的故事写给女儿,缝进包裹。

女人的历史,不条分缕析,几代人,时代烙下的痕,身体经历的事,心里或沸腾或冷却的情,就像植物的枝蔓一样缠绕着生长。宝姨星夜下的爱情孕育了茹灵,等爱情惨死在新婚当天的刀光下,除了刻骨的恨,便只剩了铭心的回忆。第二日,她喝下滚烫的墨浆,毁了容颜,毁了声音,却没能一死。茹灵自幼过继给伯母,只当宝姨是贴身的保姆,年少气盛,还险些赌气嫁给杀父仇人之子。待她从宝姨留下的手稿上知道所有往事,宝姨已经受不了太刺骨的痛,挣扎着离去。任女儿有多少悔,也不再能红了脸告诉母亲;有多少泪,也不再能蜷在母亲怀里嗒嗒地流。及至茹灵长大,在战火中与男子相爱又死别。仿佛历史又演了一遍,仿佛年轮又长了一模一样的一圈。从仙心村到北京,到香港,再到美国,茹灵走过更长的路,泊过更多的港,母亲留下的哀怨,却雾气一样在身体里一直氤氲开去。露丝是另一块大陆的土地上长出的植物,童年时母亲那样多“中国式”的不同,是她的难堪,是她的苦恼。可是等她开始体味甜辣人生,等她从茹灵的回忆录也从点滴琐事寻得母亲的根、自己的根,才知道有种感情可能莫名,但真的永远化不开;有些苦难可能刺痛,但早在出生之前就已经融进了血脉。

女人的历史,不见灰压压的轮廓,不见寒沁沁的兵刃,它有颜色,有温度。宝姨惊鸿一瞥的一生,好像雪地上溅出一练赤血。茹灵的82年坎坷飘零,好比秋风挟裹的一片脆黄树叶。露丝脉搏里还跳动着些许遗传的忧虑,不过秋冬的寂寥和阴霾,西海岸的阳光已经驱走了不少,她的生命更似波光粼粼的一片蓝色海湾。

女人的历史,没有许多合乎理性的逻辑,虽说两位母亲都告诉女儿有因必有果,这生出果来的因却尽可以缥缈无形,是幽灵,是鬼魂,是诅咒,是感应……宝姨心里一直有隐隐的敬畏,恐怕挖出的龙骨扰乱了祖先们的安宁。这年轻女子的灾难果然来了,快得似电,密得如雨。茹灵对宝姨的歉疚,随着宝姨的自杀而不可追及。但七十多年,在诡异的街角,在神秘的沙盘,乃至许多细小如絮的地方,都闪过宝姨的幽灵。她的哀怨,她的刚烈,她的智慧,她的爱,就像女儿头顶一片飘不开的云,追着逐着,时时投影。茹灵想与母亲交谈,总要命令露丝作信使。露丝恼火这差事,自然敷衍了事。谁知就是她随意涂鸦的这支笔,三十多年来阴差阳错当真一次次引着茹灵趋利避害,甚至化险为夷。贯穿母女命运的“龙骨”,其实是刻了象形文字的兽甲。古代的占卜师运足气力一敲,暗哑一声,兽甲便裂开,占卜师就根据这纹路预言福祉或者灾祸。其间的真真假假早已遮在时间的幕布之后,寻不着踪迹。仪式般的举动留下的除了“龙骨”,只有解不开的神秘。世界上大约总有块地方,理性做不了主。那里没有硬邦邦的规则,也没有冷冰冰的逻辑。就像风摸不着形体,看不清来踪,每一悸动,却总左右了鼓帆的船。

女人的历史,不会棱角凸现,雄伟慑人。它更像不慌不忙织出的锦缎,密密缝缝,丝丝相扣。眼前的一片海,耳畔的一句话,都像手中那支银钩针,倏的把时空拉远了去,几十个年头,几千公里。三个女人的故事,三个时代的背景,穿插着叙述,跳跃着回忆,不见凌乱,只觉光影斑驳得好像旧电影。

宝姨为了腹中的胎儿留在亡夫家,这家世代制墨。墨染得家里的女人手指永远漆黑,头发永远乌亮。日日地烧香木,熬墨浆,刻墨条——莫非就是浸润了太多这样的气息,两位母亲才都选择在纸上向女儿讲述曲折的往事?喜的是形成了文字才留下了能够长存的历史,悲的是如果像普通的母女,围坐在炉火边谈天话家常,三代人的生活可能会加上很多温暖贴心的理解,减去很多难以弥补的遗憾。

想了这许多,便不愿再计较小说里不时冒出的一些谬误可笑的地方。她们的历史,是镂得玲珑精巧的骨雕。听,那幽幽而不绝的歌声,是谁的心在轻轻唱。

|