|

学术界、出版界、评论界人士共同探讨中国电影书的现状、存在问题及其发展途径 如果没有迪斯尼的大片,中国读者肯定不会关注《纳尼亚传奇》,即使它在全球卖出了8000万册,在图书常销榜上位列前100名,而且得到了无数专家推荐,并被称为20世纪最佳儿童小说之一——好书很多,但是我们并没有太好的阅读传统,我们需要当红的大片告诉我们书的名字。事实上,即使有了大片,这套书究竟能卖出多少,出版社的心里依然没有底。对比西方世界“纳尼亚”如“传奇”般的畅销,出版社除了羡慕,大概也说不出别的什么了。 学术界、出版界、评论界人士共同探讨中国电影书的现状、存在问题及其发展途径 如果没有迪斯尼的大片,中国读者肯定不会关注《纳尼亚传奇》,即使它在全球卖出了8000万册,在图书常销榜上位列前100名,而且得到了无数专家推荐,并被称为20世纪最佳儿童小说之一——好书很多,但是我们并没有太好的阅读传统,我们需要当红的大片告诉我们书的名字。事实上,即使有了大片,这套书究竟能卖出多少,出版社的心里依然没有底。对比西方世界“纳尼亚”如“传奇”般的畅销,出版社除了羡慕,大概也说不出别的什么了。

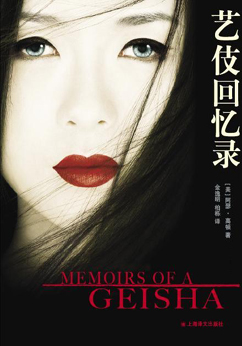

《纳尼亚传奇》和《艺伎回忆录》在全球正红,不过对于世界出版业来说,这只是个平常的现象,就像几个月之前《查理和巧克力工厂》大卖一样(而大多数中国读者甚至都没有听说过这本书的名字)。

需要注意的是,这些书并不只是畅销一时,它们在畅销之后还会有很长时间的稳步销售阶段,这代表着读者对好书的持续兴趣。而在中国正好相反,好书只能趁热的时候多卖两本,过了劲恐怕就没有人理会了。惟一的例外大概就是《哈利·波特》,而平心而论,这本书还不算太好。

因为《哈利·波特》的出现,我们有了一个中国出版开始和世界同步的“全球化”虚假印象。其实《哈利·波特》在中国的成功带有相当的偶然色彩,它几年来持续不间断地推出新产品也是走红的必要条件之一。只有等到《哈利·波特》的热潮过去之后,我们才能看到,所谓同步,只不过是我们偶然一次被纳入了全球营销体系。一旦脱离这个体系,我们离全球化还非常遥远。看看图书排行榜就可以知道,《纳尼亚传奇》现在在西方各国都是排行榜冠军,《艺伎回忆录》也进入了亚马逊书店畅销榜的前5名,而在国内,《纳尼亚传奇》只印了区区1万册,出版社的愿望大概也只是卖一点算一点吧。

在中国,电影的衍生书很多,畅销的却很少。但是把讨论仅仅停留在电影的层面大概是没有太多意义的,这和我们当下的整个市场环境和阅读生态都有关系。不过电影确实给图书带来了一点契机——至少,因为电影的出现,一本书可以获得再版的机会。

从市场的角度来看,好书能被改编成电影,是一种幸运,但从阅读的角度来看,这或许是文化的一种悲哀。

人们已经越来越不在意阅读,也越来越不习惯独立判断——既然电影都有了,我们还是跟着银幕走好了。在西方,《娱乐至死》、《西方正典》之类的书已经一次次地提醒着人们。

一位评论者谈及《哈利·波特》的时候说:我不推荐这本书,但是我希望它能带动阅读,让读者对更好的书产生欲望。这样的希望有点卑微,而且说实话,并没有多少实现的可能。不过作为读书人,我们大概也只有这样希望了:希望电影结束的时候,是阅读的开始。

|