|

本报前不久展开的关于库存积压图书的连续报道,在出版界引起极大反响,不少资深出版人来电来信,与记者探讨分析这一全国普遍存在且日益严重的问题。其中,上海人民出版社青春读物编辑中心主任邵敏重点谈到了如何尽可能利用信息资源,使出版社对图书的销售预期符合市场实际的一些经验。 本报前不久展开的关于库存积压图书的连续报道,在出版界引起极大反响,不少资深出版人来电来信,与记者探讨分析这一全国普遍存在且日益严重的问题。其中,上海人民出版社青春读物编辑中心主任邵敏重点谈到了如何尽可能利用信息资源,使出版社对图书的销售预期符合市场实际的一些经验。

盲点造成脱节

邵敏分析说,产生图书库存的原因很多,即使出版社的选题是好的,发行商和销售商是认真负责的,但由于环节的众多和信息反馈的滞后,出版社看到的只能是自己的发货数,真正的市场销售数在短期内总是很难掌握,造成初版、重版的盲点。业内人都知道,真正让出版社造成巨大积压的常常是畅销书,这就是造货预期与实际销售的脱节。有时候三四年过去了,出版社以为某些图书早就销完,却不料竟遭遇退货,变成库存积压和坏账。

信息作为参考

邵敏认为,对策还是有的,一是利用各大出版集团的优势进行资源整合和互助,二是利用社会上的有效信息为我所用,从而尽量避免决策的盲目,增强预期的科学性。上海世纪出版集团逐步与全国若干家大型销售网点通过互联网建立了信息共享,使得每个品种图书的即时销售数量、销售的速率变得可以掌握,为决策提供了科学依据。

避免错误决策

邵敏举例说,2003年他们出版社推出《爱上爱情》漫画本,首印10000册全部发完,两个星期后就有书商要求添货,发行部门也开出了重印5000本的单子,但他对一些主要销售点的动态进行实时观察后发现,这本书的动销速率并不快,于是果断放弃重印而采取调拨方法。一年后,该书退货达3000册。虽然初期印数仍然偏多,但避免了重印的错误决策。

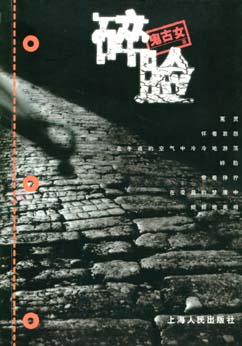

目前,他们正跟踪畅销书《碎脸》和常销书《马丁的早晨》的销售数和销售走势,以便调整重印量,争取这些畅销书的印量与实际市场需求尽可能接近。

|