|

●从一定意义上讲,每一个试图接近历史的努力和他们留下的脚印其实都值得尊重。史景迁的探索尤其令人尊重。 ●从一定意义上讲,每一个试图接近历史的努力和他们留下的脚印其实都值得尊重。史景迁的探索尤其令人尊重。

●史景迁不满足于此,他试图将一个预设的命题加诸既往的现实,结果大而无当。

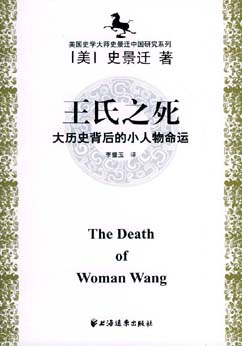

一场凶杀案,随后的陷害栽赃,以及之前的私奔和情变,让史景迁的《王氏之死》充满了戏剧性元素。一个普通女人的死,在作者笔下,成了索解时代玄门的密码。很显然,史景迁冀图通过王氏的命运来彰显大历史的法则。

王氏是山东郯城一位任姓男子的老婆,关于她所有的一切,几乎都源自一位曾任郯城知县者的笔记。她的身世和她的思想一样面目不清。王氏死亡的经过是这样的:丈夫任某靠给别人家当长工为生,家徒四壁。任的父亲因为和王氏不合而搬了出去。出于一种至今不清晰的原因,虽然已经结婚,但她还是和一个男人私奔了,不久这个男人又甩掉了她。无处可去的王氏,在经过一些波折后又回到任某身边,任某留住了她,但数月之后的一个夜晚,一场突然的争吵让任某在王氏睡熟之后起了杀心。杀死王氏之后,任某将她的尸体转移出去,同时构陷一个他不喜欢的人为杀人凶手,而这个人可能也和王氏存在暧昧关系。

一个很简单的故事,在任何时代都可能发生。史景迁也承认,就他对王氏的认识而言,“曾感到模糊不清和艰深难解”。不过,后来他还是找到理由赋予这个戏剧性的死亡事件以微言大义。

在展开王氏的故事之前,史景迁用了超过三分之二的篇幅来谈论关于郯城的种种。正是明末清初的乱世,郯城又是一个天灾频仍的地方。在这片苦难的土地上,史景迁致力于描述了以下几个事实:土地耕作和税收;寡妇保护她的孩子和遗产的努力;地方恩怨带来的暴力。作者似乎在做一种暗示,即前述的种种苦难,与王氏的私奔和被杀有着逻辑上的传承关系。就如该书的副标题──大历史背后的小人物命运──所示,小人物的悲剧命运,在很大程度上和她生存其间的混乱时代具有一种相关性,史景迁想要告诉我们,这个时代的不义与纷争应为王氏之死负责。

在书的前言中,他说:“她(王氏)把我引向郯城和进入郯城悲哀的历史,使我第一次面对一个显而易见分享不到财富、权势和影响力的偏僻县城。我仍然不知道她的故事能告诉我们多少关于整个清朝的事情,然而我猜想许多妇女像她那样,就像许多县如同郯城那样,受苦受难,缴租纳税,却很少得到回报。”

王氏成了一种苦难的象征。

史景迁的这个结论下得未免过于轻率,王氏之死,并不是一个很能契合“苦难”主旨的事件。王氏为何出走?她的私奔与时代的重压之间具有何种因果关系?她是一个反抗社会不公的悲剧性人物吗?她的死是时代的逼迫所致吗?在这些关键问题上,史景迁都没能提供证据。

从既有的记载看,王氏也许是过于不守妇道的女人,她赶走公爹,又有了外遇,并且,在任某原谅了她(至少在形式上和她继续夫妻关系)之后,仍然存在可能的不贞。她的死,很难说从根本上映照了那个时代弱者的苦难。《王氏之死》其实是对明末清初郯城民众生存图景的一次扫描,它为我们提供了丰富的信息,王氏的被杀只是其中的一段插曲,这一事件本身透露出当时当地的纲常伦理、婚姻家庭、风俗及法律等诸多情况,但史景迁不满足于此,他试图将一个预设的命题加诸既往的现实,结果大而无当。

《王氏之死》是史景迁早期的一部著作,它产生于上世纪70年代末期。对作者而言,这是一部很重要的著作,虽然在篇幅上,它显得异常单薄。这本书和更早的《曹寅与康熙》、《康熙自画像》,奠下了史景迁在英语文化界的声誉。在这之后,史景迁还撰写了《“天国之子”和他的世俗王朝》、《追寻现代中国》等书,成为美国汉学界中大师级的人物,和孔飞力、魏斐德一道被称为费正清之后的“三杰”。

史景迁具有高超的讲故事本领,他的拿手好戏是,在大历史的帷幕上,通过对个体遭际与命运的细致刻画,来呈现社会的总体面貌。避免一味的宏大叙事,用事件来彰显一个时代的内在紧张,因为历史只有具体而微到生动的个案才会丰满和有血肉──在这方面,史景迁无疑是成功的。

但相对于魏斐德而言,史景迁更多的具有小说家的气质,以至于有人称其治史方式为“野路子”,其著作为“历史小说”。叙述娓娓道来,具有可读性,这是史景迁的优势;但他的著作中有自己的想象和缺少证据的推理,他也不会像魏斐德一样,为笔下每一个事实和论断的来处提供注解。所以有时候,当我们对史景迁的某一细节描写生疑时,我们无法知道这是否出于他的推理,如果不是,那么他所依据的文本为何?当然也无法对这个文本的可信度作出我们的判断。

窃以为,《王氏之死》中存有过于牵强附会的推断,也正是他治史态度不够严谨的一个表现,这不能不说是一个很大的遗憾。

|