|

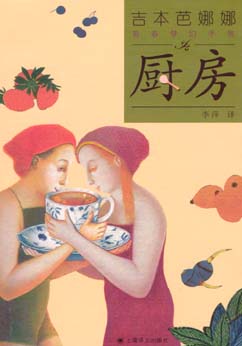

当代日本最受国外读者欢迎的作家,一位是村上春树,另一位就是吉本芭娜娜。 当代日本最受国外读者欢迎的作家,一位是村上春树,另一位就是吉本芭娜娜。

他们同样是描写沉重却能引起向来只容轻松阅读的畅销排行榜的青睐。不同的是,村上决不写“家”,吉本则正相反,她锁定剧变中的“家庭”,以管窥天,由细微之处洞察大宇宙。

她的“家庭”包括“家庭的分裂”,如死亡、离异、乱伦,以及纠葛其中的“个人的分裂”,如超能力、变性、同性恋。这些社会边缘人轻灵哀愁,乍看之下也许离经叛道,但却触及性灵,诉说着一个个迷离情境,别有一番细腻。《厨房》里的变性人母亲绘理子甚至已成为某种精神象征。

读吉本芭娜娜的小说,是一种折磨。她的文学世界很“残忍”:死亡无所不在,且总是来得那么轻易,那么莫名其妙。往往情节还没正式展开,主人公就已失去了至亲至爱的人。处女作《月影》一上来就写没想到皮夹成为陪伴恋人到最后的一样东西。作为叙述者的女孩突然失去了恋人,这种突如其来的孤绝情境自此在芭娜娜作品中循环往复。《月影》还算好,才死了3个人,紧接其后的《厨房》及《满月》的小小世界中死亡人数竟激增至7人!其他重要作品,如《哀愁的预感》、《白河夜船》、《N·P》和《甘露》等,无一例外地加入了这个死亡俱乐部。

她何以对死这个主题特别迷恋,如此执著于这般虚无的迷离情境?

村上春树要把自己在人们心目中的形象不停地改变下去,相比之下,吉本芭娜娜似乎永远是吉本芭娜娜。《身体都知道》就与14年前的《厨房》惊人地相呼应。

为什么?在一如既往描写死别故事的《厄运》中,芭娜娜写道:“死本不悲伤,倒是感伤把人吞噬,人因而窒息、受苦。”而她的兴趣,“在于描绘受伤的心被疗愈的过程,而不是死亡本身”。

证诸作品,的确如此。吉本芭娜娜一再从幽暗的死亡中踏寻出明朗的“疗愈性”,重复死亡阴影笼罩下的疗伤这个主题,因为在她看来,“生命像是一个疗伤的过程。”或许这也是曾认为自己不适合婚姻的她最终选择一位为人疗伤止痛的推拿师相伴终生的缘由?

爱伦坡说过,文学中最忧郁的主题就是死亡,而其中最富诗意的情境即“佳人之死”。芭娜娜首先用这两大要素形成一个迷人的基调,然后总要在一系列非常态的大死大生中,安排一个神秘角色,作为死与生、天与人、圣与俗的媒介,让因为至爱的离去而为死亡所祟的伤病者透过这些巫觋般的存在获得启示,最终走向重生。这样的角色,在《月影》中就是告知幻象的阿丽,在《蜥蜴》中就是可以将人咒死同时又具有神奇医术的女孩蜥蜴,在《哀愁的预感》和《甘露》中就是有预知能力的弥生和由男。《甘露》中还有一个以歌声通灵的塞班女子。《王国Ⅰ》中出现的能与仙人掌交流的人和拥有超能力的占卜师也具有相同疗效。有时这个媒介则是睡眠与梦(《白河夜船》),又或者是诅咒(《N·P》)。

有趣的是,除了上述不可知的大自然的力量、比较像能剧中最后出现的幽灵生灵等鬼神的“超能力”,芭娜娜的小说里还总会有个善于烹饪的女性,如《厨房》里的美影、《蜜月旅行》里女主人公的继母……因为,除了感情、时间、旅行之外,美好的食物也是可以抚慰人心的啊!淡如一杯热水也能安抚受惊的心。《失乐园》的导演森田芳光曾将《厨房》改拍成电影,恰到好处地诠释了于一片静止的空无中有着无尽诉说的迷离情境,但删去了美影端猪排饭给雄一的高潮部分,可惜。

日本另一位批判力十足的作家村上龙特地为《N·P》跨刀解说,他认为批判芭娜娜及她的拥护者缺乏深度的人们,是忽略了社会上一群努力适应社会、因而产生巨大饥渴感的新世代。这些人透过芭娜娜哀伤轻柔的笔调,间接体验着死亡乃至各种社会畸人遭生命拋弃之痛苦,无意识地从中寻觅着适应“生”的能力。

社会急剧发展,带来的物化的压力也远远超出人类所能负荷,每一项不知好坏的变化都让人类付出惨痛代价:孤独、彷徨、哀伤。芭娜娜于是以她独有的具有透明感的文字开辟出一个逃开现实的空间,一个“为了让人们恢复力气才创造的逃离现实的想象区”,铺洒在小说介于生死、灵异、时空接口的转接中,自有一种奇特的动人力量,意蕴深沉。她让读者与虚构的人物携手历劫,一起通过疗伤仪式,完成重生的洗礼。这或许可以说是芭娜娜小说的神奇疗效。《厨房》里的美影从提着大包小秉望着别人家的窗口在路上大哭到重新感受到家庭生活的温馨,《甘露》中的朔月从无法承受妹妹的死去到与恋人徜徉塞班岛,《蜜月旅行》里的男主人公从总显得缺少生气到重新寻得生命的意义等等,无一不教看故事的人觉得可亲,好像在荒漠般的人世,终于遇到和自己有着相同的情感、思索着同样的问题的人。这些人中的很多人总是生机勃勃、韧性十足地活着,他们相信只有每天或是激烈地或是沉静地不断争战着才能让人生变得好起来。于是,在虚构人物完成生命意义的追索与超越的刹那,你我从中获得力量,幡然省悟--生命中某些时刻里的天空、树影、风,正凝聚了活着的、美好的点点滴滴。

|